2012年11月23日~25日、京都嵯峨野と奈良を観光して回りました。

五條の次は奈良の観光定番、飛鳥へ。

飛鳥と言えば、石舞台。

近鉄飛鳥駅からバスに乗ってすぐ着きました。

この日は天高く晴れわたった一日で、飛鳥巡りには絶好のお天気でした。

大昔に来たことのある石舞台ですが、初めてのように新鮮でした。

7世紀初め頃に作られたと思われる横穴式石室を持つ古墳です。

蘇我馬子の墓ではないかと言われていますが、今は上部の封土が失われて石室がむき出しになっています。

玄室の大きさは長さ7.8m、幅約3.4m、高さ4.8mで大小30数個の花崗石で作られています。

こんなに大きな石をよく運んだものです。

昔は石舞台だけが田んぼの中にあったように思いますが、今は付近一帯が整備されて大きな古墳公園になっていました。

次はまた少しバスに乗って、岡寺へ。

岡寺前のバス停で降りると目の前に鳥居があったので、すぐそこかと思ったら、これがとんだ思い違いで、そこからお寺までの坂道のきついこと、きついこと。

ぜーぜー言いながらお寺の門に着き、そこから本堂までも坂、

三重塔までもさらに坂でした。

岡寺は663(天智天皇2)年草壁皇子が住んでいた岡の宮を義淵僧正に下賜して仏教道場に改めたのが始まりで、西国三十三ケ所観音霊場の一つになっています。

大昔の人にとってこんなにきつい坂の上でも単なる「丘」だったんだ。

岡寺前バス停近くにある「犬養万葉記念館」(犬養は犬養毅ではなく、万葉研究者阪大名誉教授の犬養孝の記念館です)を見たあと、またバスに乗って、高松塚古墳へ。

あの有名な、青龍(東)、朱雀(南)、白虎(西)、玄武(北)男女それぞれの人物群像の壁画のある古墳です。

この辺り一帯も広い国営公園になっていて、古墳そのものは今は閉じられています。

壁画そのものは国宝となり別の所に保存されていて、この高松塚壁画館では古墳の内部を模した館内に壁画を模写復元したものが展示されています。

高松塚のある丘から眺めた飛鳥の風景です。

飛鳥一帯は犬養孝氏等の努力によって、できるだけ万葉の風情を壊さないように保存しながらその中で人々の生活が繰り広げられています。

飛鳥は今でも明日香村、田畑の間の道を大勢のハイカーさん達が巡り歩いていました。

他にもたくさんの遺跡がありますが、とても半日ではまわりきれず、これで奈良の旅を終わりました。

五條の町で泊まった翌朝、ホテルの窓から遠く吉野川のあたりを眺めると、

何やら左手にアーチ形の門のような連なりが。

江戸時代の家並が続く街並とはちょっと異風なものが存在していました。

ホテルを出て街並み散策に出かけて近寄って見ると、高架の上に道路があるようです。

アーチの下は格好の駐車場になっている。

これは、五條と和歌山県の新宮市を鉄道で繋ぎ、吉野杉の木材を運ぼうと明治時代から計画され、途中まで実際に作られていながら、中断した五新鉄道の跡です。

1937(昭和12)年から着工され、吉野川横断の橋脚、生子トンネルの貫通まで至りましたが、太平洋戦争が始まり資材不足で工事は中断されました。戦後工事が再開され、1959(昭和34)年に五條-新宮間の路盤工事はほぼ完成、軌道敷設を残すのみとなりましたが、経済情勢等の変化で、結局鉄道開通の夢は叶いませんでした。

吉野川堤の手前でぶっつりと線路跡が途切れているのが無性に悲しいです。

現在、跡地の一部は路線バスの専用道路になったり、大学研究機関の宇宙線観測所として利用されているそうです。

映画「萌の朱雀」では五新鉄道と西吉野の自然が描かれ、「花影」ではロケ地になっているそうなので、見てみたいものです。

奈良巡りの続き、その日の宿泊はぐっと南下して五條市で。

京都から五條までは、近鉄線で樫原神宮前で乗り換えて吉野口まで、そのあと、JR和歌山線で五条駅まで2駅です。

到着が遅かったので金剛の湯で温泉につかった後、町をゆっくり見たのは翌朝になってからです。

五條市は奈良県南西部にあり、大和国と紀伊国を結ぶ交通の要衝として、また吉野山地への入口として古来より重視されてきた所です。

吉野川が市の中央を西に向かって流れています。

町の西側には金剛山がそびえています。

五條市街に東西1km続く旧紀州街道は新町通りと言われ、1608(慶長13)年に二見城主松倉重政が年貢諸役を免除して商売を行いやすくし、慶長20年以後は幕府の天領となり、宿場町として栄えました。

新町通りには昭和50年時点で江戸時代の建物が77棟、明治時代の建物が19棟確認され、民家の古さにおいて全国第一位で、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

まちなみ伝承館は、明治から大正時代に病院を経営していた建物を改修して、新町通りの歴史や文化の資料を展示、無料で公開しているところです。

その内部。

この近くに浄瑠璃「三勝半七艶姿女舞衣」の主人公赤根屋半七の住居跡があることも紹介されていました。五條から大阪の遊郭に通って遊女と心中した商人の話だそうです。

「うだつ」の上がった家です。

1669年の大火を始めとして、何度も被害にあったため、防災に気を配った町造りが行われています。

漆喰塗の白壁、虫籠窓、格子窓、蔵造り等、重厚な家が両側にずらりと並んでいます。

これで電柱がなかったら、江戸時代そのものです。

テレビでもよく紹介されているお餅屋さん。大正時代から手作りのお餅を売っていて、揚げ饅頭が一番の人気、朝8時からの営業ですが、売り切れ次第閉店なのだそうです。

残念ながら日曜日は定休日で営業していませんでした。

郵便ポストも江戸時代の形をしていました。

こんな洋館もありました。写真館として活用されているようです。

この他に、創業280年の老舗の造り酒屋山本本家や、日本で最も古い棟札(1607(慶長12)年)が見つかった民家栗山家住宅(重要文化財。非公開)など、たくさんの建物がありましたが、時間の関係で残念ながらパス。

弘法大師の逸話が残る桜井戸。

澄んだ水に鯉や金魚が飼われていました。

また、五條は明治維新前に天誅組が蜂起したことでも有名。

1863(文久3)年、下級武士と豪農豪商が尊王攘夷の断行を祈願して、天皇の大和行幸に呼応して五條代官所を襲って代官を殺害、最初の武装討幕運動でしたが、朝廷内の情勢転換で大義名分を失い、壊滅させられてしまった事件です。代官所跡は現在の五條市役所がある所です。

この五條の町の裕福な住民達の中から明治維新の原動力が産まれてきたのでしょうか。

嵯峨野ほか京都観光をした翌日は奈良観光へ。

先ずは近鉄奈良駅から興福寺国宝館の阿修羅さんに会いに行きました。

永らく憧れだったお姿を目にすることができて、満足。

しかし、国宝館は押し合いへしあいぎっしりの人混みで八部衆・十大弟子像全部をゆっくりと見ることはできず、阿修羅さんだけじっくり見て、あとは人の頭超しにかすめ見たという感じでした。

奈良公園ではお馴染みの鹿さんにせんべいをあげ、その近くを散策すると、

奈良国立博物館の建物があり、

その裏側はこんなになっていました。

東隣には国立博物館仏教美術資料研究センターがあります。

これは1902(明治35)年築の旧奈良県物産陳列所の建物で、近代和風、重要文化財に指定されています。

今回は遠くから眺めるだけでしたが、またいつかじっくり建物を見に来てみたいものです。

昼食の後はならまちにまわり、歩いていると今西家書院というのがあったので、入ってみました。

元は興福寺大乗院家の坊官を務めた福智院氏の居宅で、大正13年に今西家が譲り受けたものです。

室町時代の書院造りの様式をよく伝え、重要文化財に指定されています。

式台付きの玄関。

ちょうどもうすぐ落語の会が行われるらしく、書院上段の間に高座の準備ができていました。

嵯峨野・京都の観光をした夜、遠来の友人と三人で「おばんざい京室」に行きました。

京のおばんざい料理を体験する教室「おばんざい京室」。

11月17日~12月2日はお麩料理の体験と賞味会があることがぽんさんのブログで紹介されていたので、予約しておいたのです。

場所は上京区寺町通り今出川上ル鶴山町にある「でこ庵」さんです。

お料理の体験会と言っても、自分でお料理するのではなく、でこ庵さんが目の前で生麩田楽などを作って下さって、賞味する趣向です。

お麩以外のお品は予めこんな風に箱膳に詰められているので、「うわーっ、きれい」と感激です。

田楽以外にもお麩やおからを使ったお料理が様々に並べられていました。

上の右のお重の黒く空いた場所に生麩田楽が加わったところ。

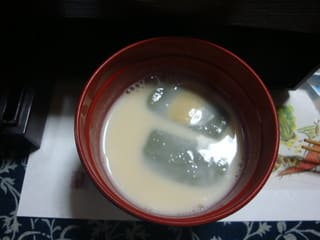

生麩の白味噌仕立てお吸い物。

最後にお麩レンチトーストも焼いていただきました。

お麩料理って今まであまりバリエーションがなかったのですが、これからはちょっと手を広げてみようかとおもいました。

嵯峨野から少し移動してJR花園駅前の法金剛院へ。

大河ドラマ「平清盛」にも出てきた鳥羽天皇の中宮、待賢門院璋子(たまこ)が再興した律宗の寺院で、四季おりおりにいろいろな花が咲く花の寺として有名です。

門を入った所から紅葉が鮮やかです。

夏には一面に蓮の葉で覆われていた池も、今は静かな水面が広がっています。

嵯峨菊の鉢がたくさん並べられていました。

白い椿や、千両、万両も赤く色づいてきれいでした。

大河内山荘を見た後、お昼はJR嵯峨嵐山駅前の「SAGANO-YU」で。

元は嵯峨野湯という大正時代からのお風呂屋さん。元の脱衣場や浴室を上手に生かして改装し、1階はカフェ、2階は雑貨を販売するお店になっています。

カフェの部屋の周囲の壁にはお風呂場の水栓カラムが元のまま残されています。

演奏会や落語会などのイベントが時々開かれているようで、前に昔のお蔵から出てきた骨董品の販売をしていた時に、私もいくつかええもんをゲットしてきたものです。

次々無くなってきている銭湯の建物ですが、ここはうまく残してもらってありがとう!です。

店内は撮影禁止になっているので、一部残されているタイル絵のみご披露します。

喧騒の天龍寺を出た後、

いかにも「嵯峨野」っていう感じの竹の小道を通り過ぎ、(実はここも銀座並みの人混み)

常寂光寺、二尊院、祇王寺に向かう道の途中にある大河内山荘。

そこはほとんど観光客がいない静寂の世界。

なぜここだけはこんなに人が少ないかというと、やはり、拝観料が1,000円とお高目だからか。

しかし、これにはお抹茶とお菓子代と絵葉書1枚も含まれているし、実際に中をみさせていただくと十分納得できるお値段でした。

往年の時代劇俳優、大河内傳次郎(1898~1962)が昭和6年(34歳)から64歳で逝去するまで、山を買い取って、庭師、数奇屋師と共にこつこつと創り上げた山荘(後に自宅)と庭園です。

先ず、入口近くのお抹茶席でお茶・お菓子をいただいてから、回遊式庭園を巡りました。

この中門(登録有形文化財)をくぐり、

大乗閣(登録有形文化財)。

寝殿造、書院造、数寄屋造など日本の住宅の伝統的様式を合わせ取り入れた建物で傳次郎の構想に基づき数寄屋師の笛吹嘉一郎が施工しました。

前面の広い庭から遠く比叡山や嵐山の山々を眺めることができます。

両側から紅葉のもみじの木が覆いかぶさる小道をたどり、

持仏堂(登録有形文化財)のある広場に出ます。

傳次郎は仏教に傾倒し、持仏堂で座禅をくみました。

茶室、滴水庵(登録有形文化財)の辺りの紅葉も見事でした。

一番高い展望台の辺りから保津峡渓谷を隔てて、向かい側の嵐山を眺められます。

中央あたりに見える白いものが大悲閣です。

こちらは双ヶ岡と京都市街を見渡せる展望台「月香亭」。

最後に大河内傳次郎を記念する展示のコーナーがあります。

その昔私が見た映画の中では、大川橋蔵や中村錦之介の剣の師匠だったり、お側用人だったりと、やや脇役になっていましたが、もっと前には御大としてかっこいい主役を張っていた時代もあったのですね。

大スターになったとはいえ、映画出演料の大半を注ぎ込んでこういう形で立派な庭園として残してくれたことはありがたいことです。

秋真っ盛りの嵯峨野というと、まず人混みが頭に浮かんで、長いこと来たことがありませんでしたが、ここは全くの別天地、見事な紅葉を心行くまで堪能することができました。

11月末の三連休となると、京都嵯峨野の天龍寺はイモを洗う状態でした。

1339(暦応2)年足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うために夢窓国師を開山として創建した、京都五山第一の臨済宗寺院です。

嵐山を借景にした曹源池の写真を撮ってもどうしても人が入ってしまいます。

書院横の庭園は保津峡の流れを表しています。

紅葉はまさに今が見頃でした。

百花苑にはたくさんの種類の植物が植えられていて、それぞれ名札がつけられているので、わかりやすかったです。

白花ツワブキ。

日月椿(ジツゲツツバキ)