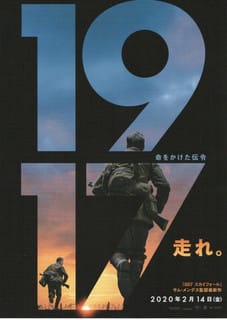

戦闘シーンの臨場感,ということで言うと,これまではスティーヴン・スピルバーグの「プライベート・ライアン」の名が真っ先に挙がっていたと思うが,サム・メンデスの新作「1917 命をかけた伝令」の観客は,そこから「感」という語が抜け落ちた,まさに「臨場」そのものを体験することになる。初めて戦争映画のメガホンを取ったサム・メンデスと今年のアカデミー賞で二度目の撮影賞に輝いたロジャー・ディーキンスの強力なタッグは,生死がせめぎ合い,土埃と硝煙,屍体の臭いが鼻を突く戦場の空気を,見事にスクリーン上に再現して見せた。

延々と続く塹壕を走り抜ける二人の兵士の姿を,カメラが前方から捉える冒頭のシークエンスから驚かされる。たった一度きりの撮影のために,美術に費やされた物量(≒費用)だけでも,昔の日本のATG映画なら1本撮影できてしまうのではないかと思われるほどのスケール感が,まず制作陣の覚悟を伝える。全編ワンカットということが喧伝されているが,そのコンセプトを実現するために必要とされる膨大な努力を厭わない姿勢こそが,何よりも旺盛な活動屋精神の現れだ。夜間,敵の銃撃の間隙を縫って街路を走り抜け,そのまま滝壺に落ちていくシーンの撮影に払われたエネルギーを体感するだけでも,劇場に足を運ぶ価値はあると断言できる。

主人公の二人(スコフィールド役:ジョージ・マッケイ,ブレイク役:ディーン=チャールズ・チャップマン)もそんなプロダクション陣の熱意に,魂のこもった演技で応えてみせる。上官から伝令役として指名され,兄の命を救うという使命に燃えたブレイクと,同伴者として彼がたまたま選んだスコフィールドの間に生まれた,任務にかける温度差を逆手に取った物語の綾は,そんな二人の「走り」があったからこそ。二人にとってこの作品は,バリー・コーガンにとっての「ダンケルク」のような跳躍台になる可能性は充分にある。

また要所に配置されたヴェテラン俳優たちの使い方も巧みで,ストーリーテリングの上での息継ぎとなっている,という点で,テレンス・マリックの「シン・レッド・ライン」を想起させる。特にブレイクというパートナーを失ったスコフィールドが,再び立ち上がろうとする場面で彼の背中を押す役で登場するマーク・ストロングの安定感は絶品だ。

オスカー受賞作ということでみると,興行面でも「パラサイト 半地下の家族」の圧勝に終わった感があるが,コーエン兄弟とのコラボで始まったディーキンス畢生の仕事にも,もう少し光を。

★★★★☆

(★★★★★が最高)

延々と続く塹壕を走り抜ける二人の兵士の姿を,カメラが前方から捉える冒頭のシークエンスから驚かされる。たった一度きりの撮影のために,美術に費やされた物量(≒費用)だけでも,昔の日本のATG映画なら1本撮影できてしまうのではないかと思われるほどのスケール感が,まず制作陣の覚悟を伝える。全編ワンカットということが喧伝されているが,そのコンセプトを実現するために必要とされる膨大な努力を厭わない姿勢こそが,何よりも旺盛な活動屋精神の現れだ。夜間,敵の銃撃の間隙を縫って街路を走り抜け,そのまま滝壺に落ちていくシーンの撮影に払われたエネルギーを体感するだけでも,劇場に足を運ぶ価値はあると断言できる。

主人公の二人(スコフィールド役:ジョージ・マッケイ,ブレイク役:ディーン=チャールズ・チャップマン)もそんなプロダクション陣の熱意に,魂のこもった演技で応えてみせる。上官から伝令役として指名され,兄の命を救うという使命に燃えたブレイクと,同伴者として彼がたまたま選んだスコフィールドの間に生まれた,任務にかける温度差を逆手に取った物語の綾は,そんな二人の「走り」があったからこそ。二人にとってこの作品は,バリー・コーガンにとっての「ダンケルク」のような跳躍台になる可能性は充分にある。

また要所に配置されたヴェテラン俳優たちの使い方も巧みで,ストーリーテリングの上での息継ぎとなっている,という点で,テレンス・マリックの「シン・レッド・ライン」を想起させる。特にブレイクというパートナーを失ったスコフィールドが,再び立ち上がろうとする場面で彼の背中を押す役で登場するマーク・ストロングの安定感は絶品だ。

オスカー受賞作ということでみると,興行面でも「パラサイト 半地下の家族」の圧勝に終わった感があるが,コーエン兄弟とのコラボで始まったディーキンス畢生の仕事にも,もう少し光を。

★★★★☆

(★★★★★が最高)