「深谷宿」 07:40

深谷宿は灯が東の常夜燈から西の常夜燈までの1.7kmの間。

隣の熊谷宿には飯盛女を置かなかったので、必然、深谷に多くの女が集まり賑わった。

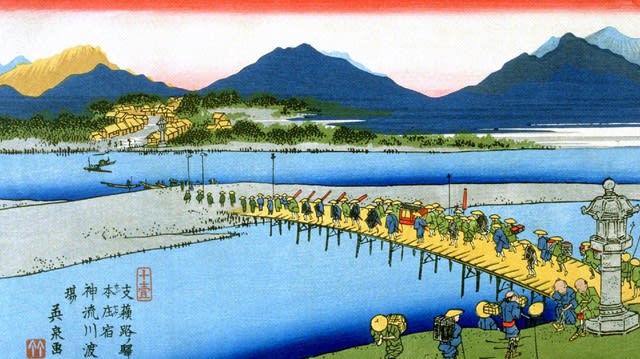

この様子は英泉画「深谷之驛」でよく理解できる。

旧い造り酒屋など、土蔵や連子格子の家々が落ち着いた雰囲気を醸している町並みだ。

また明治の実業家・渋沢栄一の出身地深谷には、日本初のレンガ工場が建てられたからか

明治期のレンガ造りの建物がちらほら見かけられる。

TVニュースでは、首都圏から各地へ向かう高速道路の渋滞が伝えられている。

そんな中、私たちは自分の足で行く。第8日目は深谷宿の外れ西の常夜燈からスタート。

今日も暑い日になりそうだが、武州から上州に抜けるのもあと僅か、自然と力が入る。

「瀧宮神社」 08:05

宿場を発ってまもなく瀧宮神社(宿根総鎮守)が在る。明応五年(1496年)の大干ばつの折、

領民がこの地を、広さ百余坪、深さ一丈掘ったところ、大量の水が湧き出し耕地を潤した。

歓喜した領民が妻沼の聖天宮の神をこの遊水地に勧請したのが由緒と云う。

深谷宿を出ると、ほどなく中山道はR17と重なり4kmほど進む。

特筆する見所は無いけれど、清心寺・瀧宮神社・普済寺・鳥護産泰神社と続く寺社は、

炎天下の道を行く旅人に休息の木立を提供したことと想像される。

そういえば熊谷を出てからあちこちで馬頭観音が見られるようになった。

「島護産泰神社」 08:55

中山道が緩やかに右手へR17とはなれると島護産泰(しまもりさんたい)神社が在る。

創立年代は不明、旧榛沢郡内の開拓が、神社の加護により進み、村々の信仰が厚くなり、

やがて総鎮守になったと云われる。祭神は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、木之花咲夜姫命だ。

「百庚申」 09:10

中山道がR17バイパスとクロスする岡(西)交差点手前、岡の坂に庚申塚の一群がある。

百庚申(ひゃくこうしん)は幕末の万延年間に村の有志によって建立されたもの。

桜田門外の変や黒船来航による騒然とした国情に、生活に不安を感じた民衆が

神仏に頼ろうとした心理がさせたそうだ。

中山道は小山川を滝岡橋で渡って、長閑な川沿いの県道となって続く。

近世、馬が急死した路傍に建てられることが多くなった馬頭観音像や、賽神の石碑、

子育地蔵尊、庚申塔など、石仏たちが街道の存在を感じさせてくれる。

「本庄宿」 10:50

武州最後の宿場である本庄宿は中山道最大規模の宿場として大いに賑わった。

天保年間におけるその規模は、本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠は77軒となるほど多い。

またこれらとは別に飯盛旅籠が54軒、飯盛女100人を数えたと云うから盛況だったろう。

二軒あった本陣の一方、田村本陣門が本庄市歴史民俗博物館前に移築されている。

深谷宿から本庄宿までは11.4km。炎天下、午前中に絞って3時間の行程とした。

さて次回はいよいよ神流川を渡って上州路に入る。