前日当たってるなと思っていた小指の爪が赤黒く変色していました。

さて、連休で遠征したときの楽しみ「たくさん寝る」という日が来ました。

5時45分に起きてのんびり支度しました。

ここにも津波による浸水位置を示すボードがありました。

昨日は「下二本杉」を見ましたが、今日は「上二本杉」です。

割とすぐに海が見えてきました。

整備された道を海に向かって降りていきます。

いきなりの断崖絶壁です。

「折石」

もう少し近づいてみました。

視線を右に移してみるとこんな感じ。

昔、小学校に通っていた頃「リアス式海岸」というネーミングで勉強しましたが、その半島一つ一つを歩くことになるとは思いもしませんでした。

海岸沿いの切り立ったところに遊歩道が付けられていました。

オルレとは「通りから家に通じる狭い路地」という意味らしく、今ではトレッキングコースの代名詞となっています。

浜にも出られました。

こんなジャングルのようなところもありました。

『地震があったら津波の用心』と刻まれた文字。

津波避難!!

爽やかな感じのするところに出ました。

誰もいません。孤独感がとてもいいです。

ノギクの種類なのかな?

これはハマギク。

でもこれはルート沿いにあったのでよく見れました。

この辺の美しさをもっと良く知りたかったな。

「陽沼、陰沼(おぬま、めぬま)」

覗いてみると確かに深い神秘的な色をしていました。

「児置島(こおきじま)」

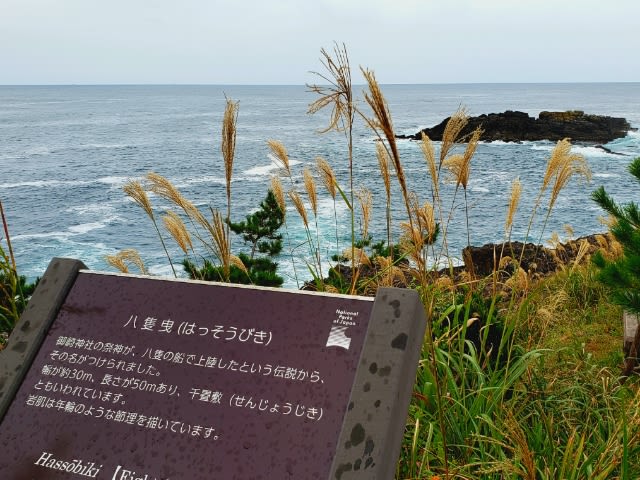

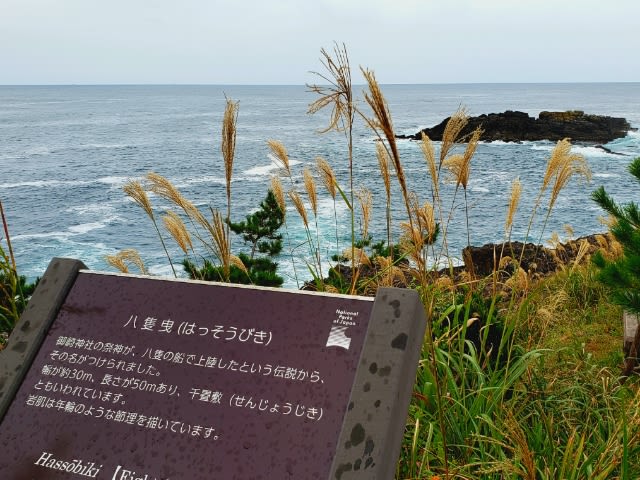

「八雙曳(はっそうびき)」

御崎神社の祭神が八雙の船で上陸したんだとかいう伝説があります。

そしてやっと「御崎灯台」に到着です。

これはもう剥がれますね。

ちゃんと爪切っておけば良かった。

教訓

痛いと思ったらすぐテープ巻く。

さて、連休で遠征したときの楽しみ「たくさん寝る」という日が来ました。

僕の睡眠時間はだいたい5時間。

ちょいと少ないと思っていますが、どうしても遅くなっちゃいます。

でも昨夜は早めに寝ることが出来ました。

7時間半は寝たかな。

またまた自宅と間違えていつも目覚ましにしている枕元のスマホを探しちゃいました。

というわけで昨夜のうちに移動して「早馬神社」の駐車場をねぐらにしました。

5時45分に起きてのんびり支度しました。

予報は曇、夕方近くなると晴れてくるとのこと。

夜中に雨が降って車の屋根を叩く音がしていました。

空は鉛色。

海が綺麗なところを回るので、ちょっと残念です。

そして今日の気温は14℃、すこし肌寒いです。

目の前にある小さな港を見てから、それとは逆方向に進みます。

ここにも津波による浸水位置を示すボードがありました。

昨日は「下二本杉」を見ましたが、今日は「上二本杉」です。

残念ながら過去にあった台風により亀裂が入り、安全のため切られたそうです。

もともとは二本あり、樹齢は800年ほどでした。

夫婦杉のようでしたが、片方は道路拡張のために抜根されたようです。

割とすぐに海が見えてきました。

唐桑半島は比較的細長いのが特徴です。

整備された道を海に向かって降りていきます。

いきなりの断崖絶壁です。

ここは「水取場」と呼ばれています。

入江奥に美味しい湧き水が出ているそうです。

昔は漁師さんたちが利用したとか。

「折石」

説明書きにある通り、明治時代の大津波で折れたという大理石で出来ている石柱。

折れる前は「天柱岩」と呼ばれていたそうです。

この辺りは「巨釜(おおがま)」と呼ばれています。

波が荒い日に半造(はんぞう)側、前田浜から見ると、大きな釜が煮えたぎっているように見えることからそう呼ばれています。

いっぽう「半造」とは?

やはりそう呼ばれている一帯の呼び名で、アワビが沢山採れて繁盛したため、"はんじょう” がなまってハンゾウになったと。

もう少し近づいてみました。

視線を右に移してみるとこんな感じ。

曇っているのにこの海の青さはすごい。

晴れていたらもっと深い青なのでしょう。

大理石を含む地質はより日光の光を受け青いものをさらに碧く見せることが出来ます。

昔、小学校に通っていた頃「リアス式海岸」というネーミングで勉強しましたが、その半島一つ一つを歩くことになるとは思いもしませんでした。

海岸沿いの切り立ったところに遊歩道が付けられていました。

ここは「宮城オルレ」という韓国「済州オルレ」との姉妹トレイルコースとも重なっています。

オルレとは「通りから家に通じる狭い路地」という意味らしく、今ではトレッキングコースの代名詞となっています。

この赤いマークは韓国の野生馬(カンセと呼ぶらしい)を象った(かたどった)もので、頭の方向へ進むらしいですよ。

と思ったら十数名の団体とすれ違いました。

話し方がちょいと変。

リーダーのような人が話かけてきました。

『こんにちは〜』

それだけで終わらず『どこから来たのですか?』とか『もうどのくらい歩いたのですか?』とか聞かれました『私たちはミヤギオルレ歩いています』と言っていました。

そう、韓国人のトレッキングツアーだったのです。

『カムサハムニダ〜(ありがとう)』と言われて別れました。

本日最初で最後のトレッカーとのすれ違いでした。

団体さんとすれ違うちょっと前にものすごく大きなイノシシがトレッキングラインを爆走していくのを見ました。すごい足音でした。

まるで時代劇に出てくる馬のようでした。

そのことはツアーの人達には言わずにおきました。

浜にも出られました。

こんなジャングルのようなところもありました。

でも、オルレと共有された道は整備が行き届き歩きやすいです。

ただ、蜘蛛の巣は相変わらず凄いですけどね。

『地震があったら津波の用心』と刻まれた文字。

昭和8年3月3日、昭和三陸地震に際して建てられたものです。

当時の震度は5、地震そのものによる被害はさほどでもありませんでしたが、地殻変動による地震だったため津波が押し寄せ被害は甚大でした。

現在、幾度となく繰り返される地震に対して、国は莫大な費用を投じ防潮堤の整備を進めています。

津波避難!!

命大切まず逃げろ。

爽やかな感じのするところに出ました。

ここが本当に惨劇のあった場所なのだろうか、と疑うほど穏やかでした。

今日は急ぐこともないのでだいぶゆっくり眺めながら歩いて行きます。

誰もいません。孤独感がとてもいいです。

吸い込まれそうな海の色、冷たい風、鉛色の空、岩に砕ける波の音。

ノギクの種類なのかな?

キク科の花は種類が多く僕には特定できません。

このへんにはこの花が多かったです。

これはハマギク。

あまり見つけられなかったけれど、ポッテリとした可愛い花でした。

もっとゆっくり歩ければ見どころはたくさんあります。

もっとゆっくり歩ければ見どころはたくさんあります。

海岸近くまで降りれはハマギクの群生と海を重ねて撮れたかもしれません。

潮吹き岩なんかもありまして、岩の隙間から噴水のように吹き上がるみたいです。

今日は割と穏やかだったので見れませんでした。

でもこれはルート沿いにあったのでよく見れました。

「津波石」です。

そう、東日本大震災の時に打ち上げられた岩が5個あります。

大きなものは直径5mほどあって、津波の力の物凄さを想像できます。

この辺の美しさをもっと良く知りたかったな。

「陽沼、陰沼(おぬま、めぬま)」

縁結びの神「イザナキの神とイザナミの神」が鎮座したといんれています。

ん? まてよ筑波山も縁結びの神として「イザナキノミコトとイザナミノミコト」が御幸ケ原で逢瀬したと伝えられているぞ。

男体山、女体山ってそういう意味なんじゃないかな?

覗いてみると確かに深い神秘的な色をしていました。

少し恐ろしさを感じました。

「児置島(こおきじま)」

海藻取りに夢中になった母親が海が荒れ、子供を置いてきてしまったが潮が引いて戻ると子供が無邪気に遊んでいたという伝説がある岩です。

「八雙曳(はっそうびき)」

御崎神社の祭神が八雙の船で上陸したんだとかいう伝説があります。

そしてやっと「御崎灯台」に到着です。

半島の先端に位置しています。

灯台西側の松林には、6月に海辺では珍しい「ニッコウキスゲ」が咲き乱れるということです。

灯台西側の松林には、6月に海辺では珍しい「ニッコウキスゲ」が咲き乱れるということです。

関東人の僕らには馴染みが少ない場所かもしれませんが、遊歩道を含めてこでご紹介した場所を歩くのはとても良い経験と楽しさになると思います。

ちょっとした観光地ではなく、一日かけて旅する魅力的な場所です。

ザックを背負って行ってみませんか?

その3に続きます。