「日本国憲法のなかでも、『これだけは読んでおいてほしい』と思う前文と第九条を小学生にも読めるように」と、作家の井上ひさしが子どもにも読めることばに「翻訳」した『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』(講談社)が2006年に出版されました。

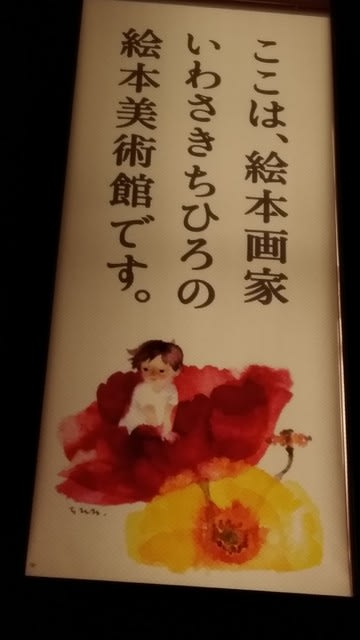

今こそ、『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』を読みなおしたい、さらに広く知ってほしいという思いから、ちひろ美術館では同書の朗読動画を制作しました。朗読は女優の斉藤とも子さんです。

https://www.youtube.com/watch?v=cXr0Jymes8k

今日は憲法記念日(個人的には1994年9月に自殺した妹が半世紀余り前、この世に生を受けた日でもありますが・・・)、ロシアのウクライナ侵攻により、憲法を改正すべきという声もたくさんありますが、自民党の憲法改正案はあぶないと思います。憲法とはなにか、勉強し直しです。医療対象が選別され、差別化されているコロナ対策禍の日本の現状はどうでしょうか。任意であるはずのワクチン接種とマスク着用が同調圧力によって実質強制となっていることはどうなのでしょうか。考えなければなりません。ちひろさんが参加されていた政党もコロナ対策のフィルターを通してみると非常に残念と言わざるを得ませんが・・・。

(社会福祉士養成講座テキスト『法学』-2006年1月20日中央法規出版-より)

-日本国憲法の成立-

1946年(昭和21年)11月3日に公布され1947年(昭和22年)5月3日から施行された日本国憲法は、天皇を日本国民の総意に基づく象徴としての地位にとどめるとともに、国民に主権があることを明記し、広範な基本的人権を保障するものであった。わが国憲法の変革は、1945年(昭和20年)8月15日のわが国の敗戦-すなわち、ポツダム宣言の受諾-に始まるといってよい。1945年7月27日に発せられた同宣言は、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障疑ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」と述べ、わが国はこれらの義務を履行すべきこととされた。

しかし、実際の憲法の改正経過は、わが国が自らの発意で現行憲法の素案を提示するまでには至らず、いわゆるマッカーサー草案が1946年(昭和21年)2月13日日本国政府に提示され、これに基づいて改正案が作成された。そして、この改正案は国民主権を規定し、天皇主権を規定する明治憲法とは憲法制定権力を変えるという革命的変革を遂げたにもかかわらず、明治憲法第73条の規定に基づいて改正するという手続きをとった。

-日本国憲法の原理-

以上のようにして成立した日本国憲法には、世界の多くの国々が歴史の遺産として継受してきた各国の憲法に共通する規定が設けられただけでなく、わが国の憲法が独自に有する規定も含まれている。前者は三権分立や基本的人権の保障といった統治組織や統治原理に関わるものであり、後者は象徴天皇制や戦争の放棄といった徹底的な平和主義に関わる部分である。また明治憲法にはなかった生存的基本権も規定され、この意味で現行憲法は現代憲法としての特徴も有している。

各国の憲法の構造を全体として把握すると、その憲法が根本的な価値規範として重視しているものがあることがわかる。これを憲法の基本原理とすると、わが国の憲法の基本原理は、①国民主権、②平和主義、③基本的人権の保障であるといえる。そしてこのことは、憲法の前文によくあらわれている。憲法の前文は憲法制定の由来や目的などを述べ、憲法本文と違って法的拘束力をもつものではないが、憲法の精神を体現し、本文を理解するうえでの指針となるものである。例えば国民主権については「主権が国民に存することを宣言し」と規定し、平和主義については「国民は、恒久の平和を念願し、…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べている。

-最高法規聖性-

憲法は国の最高法規であって、その条約に反する法律、命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないとされる(第98条第1項)。このことは、国政を担当し権力を行使する者によって特に守られねばならないため、憲法第99条は「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定している。そして、裁判所には一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する違憲立法審査権が与えられている(第81条)。

ところで法令にはさまざまの種類があるが、その間に矛盾相克が生じることがある。このような場合、近代諸国の法体系において統一的な法秩序が形成されるよう、次の三つの解釈原則がたてられている。第一は、同じ国法形式の間では後法が前法に優るということであり、第二は、同じ国法形式の間では、特別法が一般法に優るということであり、第三は、異なる国法形式の間では上位の方が下位の法に優るということである。憲法の最高法規というのは、この第三の原則の最上位の法形式ということであり、このようにして国法体系の統一性が保たれるのである。

-憲法の改正-

憲法は、当初制定された条文が改正されたり、当初意図された意味内容と異なって異なって解釈されるようになる場合がある。これは、社会経済の状況や国民の意識が制定当時と変わっていくため、それに合わせて憲法を変更していく必要が生じるためである。このような憲法の変更は、「改正」と「変遷」に区別される。憲法の改正とは憲法の条項の全部または一部を改める場合であるが、憲法の変遷とは条項を改めないままその意味内容が変更される場合である。憲法の変遷は、国会による立法、裁判所の判決、行政府の処分、慣行などによって生する。

わが国の憲法の改正手続きは第96条に規定されているが、前述したように硬性憲法としての性格を有し、現に制定以来一度も改正されていない。憲法改正に関する国民の承認は、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票において、過半数を得た場合に認められる(同条第1項)。この国民の承認が得られた場合は、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する(同条第2項、第7条第1号)。

ところで、憲法のすべての条項が改正の対象になるか-言い換えると、憲法の改正には限界があるか-どうかについて学説は分かれており、通説は限界があるとしている。すなわち、憲法制定権力や主権者を変えるような改正や憲法の基本的構造の改正にわたるようなことは、当該憲法の自殺に等しいものであるとして、その改正は法理論的に不可能であるとするものである。

そして、わが国の憲法については、国民を主権者とする規定や基本的人権を保障する規定などは、改正によって変更できないとしている。すなわち、国民主権については、憲法前文で主権が国民に存し民主主義は人類普遍の原理であり、この原理に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとうたっている以上、これを変更することはできないとする。また、基本的人権については、憲法第11条及び第97条で侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられているとされているため、同様に改正できないとされる。

ただし、以上述べたことは理論的な憲法改正の限界ということであり、実際に限界を超えて改正されることがありうるが、その場合は革命による憲法の破棄と新たな憲法の制定というべきものである。