2017.2.19に府中市郷土の森博物館に観梅散歩に行きました。目的は1100本の見頃の梅!満喫して時刻は11時を過ぎた所。次は博物館の復元建物の見学開始!です。

最初は旧府中郵便取扱所です。

梅まつり開催(2/4-3/12)期間中の一環なのか、ひな飾りが展示してあります。

玄関入ったら説明板発見:矢島家と旧府中郵便取扱所

矢島氏は天正18年(1590)、府中に移り住んだといわれ、府中三町のひとつ馬場宿の形成に尽くしました。「この矢島家は屋号を信州屋といい宿内有数の旅籠(はたご)でした。当主は代々九兵衛と称し馬場宿の年寄役を世襲し、宿駅の運営にあたり、江戸時代を通じ宿内で大きな役割を果たしました。

明治になり、矢島九兵衛は同5年(1872)3月、府中で最初の郵便取扱役に任命され、矢島家は郵便取扱所にあてられました。府中最初の郵便局としての矢島家による廟務は、明治後期に神戸(ごうど)現宮西町の中島家に引き継がれるまで続きました。」

上の画像手前角の2つ開いてる窓が郵便を出す窓口の模様。本来は正面から撮影した画像を載せたい所なのですが、完全逆光になるので諦めた!

ちなみにこちらは以前訪問した時の記事

旧府中郵便取扱所(旧矢島家住宅)(2012年8月1日)の記事 こちらに建物の正面撮影画像があります。

続きましては、旧府中郵便取扱所に隣り会う旧府中町役場庁舎です。

説明板発見:旧府中町役場庁舎

「大正10年(1921)に完成した洋風の町役場の庁舎です。地方自治をうたう大正デモクラシーの風潮のなか、財政難にもかかわらず、町民の熱意によって3か年かけて建てられました。屋根の飾り天窓(ドーマー・ウインンドウ)、正面玄関の屋根の車寄せ意匠、背後に接続する和風の付属舎などが大きな特徴です。こうした洋風と和風が組み合わされた様式の建築は、当時の地方の庁舎には多く見られました。昭和29年(1954)の府中町・多摩村・西府村の合併による府中市誕生後も市役所・図書館・教育研究所などに使われてきましたが、昭和59年(1984)に解体、昭和61年に郷土の森博物館に復元されました。」

大事に使われて来た建物なのですね。これを保存した人の労力に尊敬しますね。いくつか画像を紹介します。

建物入口です。

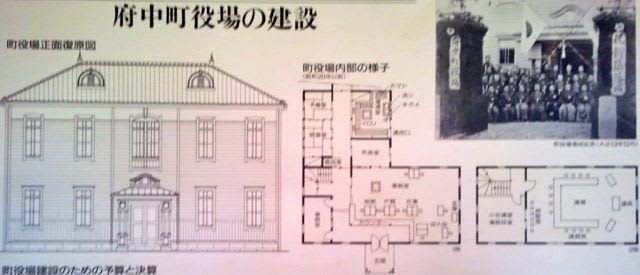

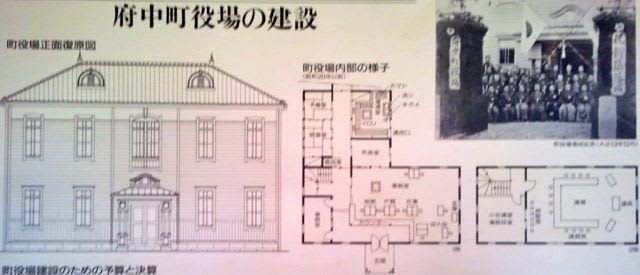

建物内に説明パネルがあり、当時使われてた見取図などを撮影したのですが、光量不足でピンぼけ気味に。すみません。これしかない〜。

ガラパゴス携帯で技は使えない。本来ならば、窓の外の梅園で採光して、内部は強制発光で撮影するとよく分かるんですがね。役場の裏に続く宿直室の向いにあった台所ってか調理場。役場なのに大きな台所でびっくり〜。働く職員さんに食事も作ってたのかな?

2階に上がってみた。がら〜んとした空間に、説明板が数枚あるのみ。めぼしいものは〜??と探したら一つだけ窓が開けてあったのでそこから撮影。

旧町役場横の梅園がよく見えました!

ちなみにこちらはあじさいの季節に訪れた時の旧府中町役場の記事です。

旧府中町役場(2012年7月31日)の記事 役場横のアジサイが、レトロ建物を素敵に彩り綺麗です。

役場の東には旧島田家住宅があります。

うん。正面から撮影するとやっぱり逆光になってしまいますね。

説明板発見:旧島田家住宅(店蔵)

「明治21年(1888)感性の蔵造りの商家です。講習会度府中宿の新宿にある島田家は、寛政9年(1797)から金物、天保5年(1834)からは薬種問屋も営んできました。店舗の築造には明治19年から足掛け3年をかけています。1階が店舗、2階と屋根裏(3階部分)が倉庫になっています。屋根の下も含めてすべてが厚い土壁で覆われている置屋根構造をとり、厳重な防火建築であることが特徴です。近くで火事が発生すると、正面に土戸をはめ込み、隙間を土で塗込めることになっていました。昭和57年(1982)に解体されましたが、昭和60年から3年の計画で、伝統的な工法を再現しながら忠実に復元しました。」

本来は薬種問屋に相応しい2階へ続く階段が引き出し状になってる所とか見えるのですが、ちょうどひな飾りが名並ぶ華やかな店舗部分になってます。

ちなみにアジサイの季節だとこんな感じ。

旧島田家住宅(2012年8月5日)の記事 今回撮影に失敗した建物外観が分かります。この時は建物の周りをぐるりとしたので、側面の板塀の感じも分かります。

向いにあるのが一番大きな復元建物で、旧田中家住宅です。

こちらが正面で、これでも充分大きな家ですが、奥行きが凄いのよ〜。

説明板発見:旧田中家住宅(府中宿の大店)

「江戸時代中期から明治期にかけて、甲州街道府中宿の新宿にあった大店(代表的な大きな商家)の全体を復元したものです。

田中家は柏屋の屋号で呉服や酒類などを商い、百姓代や駅用掛を勤め、幕末には府中宿で最大の土地所有者でした。街道沿いの町屋特有の、間口が狭く奥行きが長い屋敷割りを持ち、表蔵を含む5棟の土蔵を備える風格ある建物になっています。府中近辺に明治天皇が来訪した際に、休憩所・宿所(行在所)として使われ、本瓦葺きの表門(御成門)、式台付の玄関、奥座敷(御座所)などが造られました。

平成元年(1989)、保存されていた奥座敷部分を中心に、屋敷全体が復元されました。」

上の画像左の白い建物が表蔵。真ん中に本瓦葺きの表門(御成門)。続きの左の建物は、現在休憩所兼喫茶店になってます。コーヒーやカレーとかあるのだよ。

表門をくぐり抜けお掃除してる方の後ろが式台付きの玄関です。

建物内には上がれません。あ!衝立が梅模様ですね。今の時期にぴったり〜。

ちなみに、式台付きの玄関の右手から撮影した画像がこちら。

これさ、宿場の本陣とか現存してる建物で手前から1の間・二の間・三の間って続いて最奥に大名の部屋とかあるでしょ?あれと同じ造りにしてる模様です。

だって最奥にあったのが御座所なんですもの。

土蔵にかつての大店の見取図があって撮影もしたのですが、ピンぼけが酷くて判別も出来ず…。

土蔵の一つ。あの桶は何に使っていたのか?酒屋もしてたそうなので、酒を入れてたか?味噌蔵もあったかも??

私的には立派な太い柱の天井に萌えてました!

奥に細い建物を進むと?

道側に土蔵が。上の画像の右手ですね。そして左側の竹塀の裏に明治天皇が府中で兎狩りを複数回楽しんでその旅に利用した御座所があります。身分高い方の姿をうかつに見ないように竹塀が目隠しになってます。調度見頃の白梅が、時代ロマンの雰囲気をかもし出して素敵でした。

ちなみにこちらは以前訪問した時の記事。

旧田中家住宅(府中宿の大店)(2012年7月30日)の記事今回より画像増量で楽しめます。

旧田中家住宅の裏手に茶室(梅欅庵)があります。

普段は生上菓子付きの呈茶(500円)でいただけるのですが、訪問した2月19日は野点茶会が催されていて閉まってました。風流な建物から見頃の紅梅を眺めるのもオツだと思うけどね。

画像奥に奥行きの長い旧田中家住宅が写ってますね。撮影の主眼は並ぶ梅の盆栽だったのですが。盆栽は名前を控えなかったのですが、故人がたんせいした梅の盆栽を寄贈を受け梅まつりに併せて展示してあるようです。

これさ〜、せっかくなんだから盆栽のプロかセミプロに手入れしてもらば〜?大分鑑賞に耐えない鉢が混じってるよ?募れば手を挙げてくれる趣味人か盆栽クラブあるんじゃないかな〜?盆栽って気が遠くなる程年月描けないとダメなんだよね。梅花は咲いてるけども枝ぶりが…。府中市頑張れ!

さてと、府中市のコミュニティーバスの時間を確認。30分に1本なのでまだ余裕がある!ならばと、博物館本館で開催中の多摩川冬鳥の陣(観覧無料)を見学。

画像はありませんが、多摩川や府中市郷土の森博物館で見られる冬鳥の剥製が展示してありました。

ちなみに「陣」の意味は鳥達を合戦に向う兵隊に見立ててあります。総大将はオオワシでした。

オオワシ??多摩川にいるのか??展示コーナーを最後まで見物してたらば、園内でカラスに追い立てられ墜落したオオワシの幼鳥の剥製【超稀少】があって、目がテンになったわ〜。ツッコミ所満載でしよ?だって総大将のオオワシの若大将がカラスに負けたって…。展示の切り口失敗してないか?

バスの出発時刻までの調整に本館前の職人芸を見物。

分かります〜?今どきのあめ細工はトトロやピカチュウやキティなのだ。

後はべっこう飴と針金細工の屋台が出てました。昔お祭にはつきもののセレクトですが、針金細工につけられた値段がやたら高かったのが印象的。

後はべっこう飴と針金細工の屋台が出てました。昔お祭にはつきもののセレクトですが、針金細工につけられた値段がやたら高かったのが印象的。

さてと?府中市のコミュニティバスの停留所に到着、時刻は12時8分だから15分発まであと少し。ついでなのでここでお昼ごはん〜。

バス停の側に芝間稲荷神社さんがあります。そこに道祖神を発見。

ちなみに、府中市郷土の森博物館の復元建物は現在上の画像のオレンジ部分、旧越智家住宅・旧河内家住宅・旧光岡家長屋門・旧府中尋常小学校が工事中につき観覧不可となっています。

ちなみに以前訪問した時の旧府中尋常小学校の様子がわかる記事がこちら。

府中市郷土の森博物館82012年7月29日)の記事 尋常小学校は2階建てで、内部も見学可能でした。素晴らしいのは教室に当時のままに子ども等の机が並んでて、当時の子ども達が使っていた教科書やお習字が展示されてること。特に戦争の時代を繁栄するお習字は一見の価値あり!工事が終わったら館内見学も再開していただきたい。

続いて旧越智家住宅(ハケ下の農家)の記事がこちら、

旧越智家住宅(ハケ下の農家)(2012年8月2日)の記事 旧越智家の所在する場所の前は、素敵なアジサイ道になっています。昔の農家の家屋とアジサイのコラボ画像も撮影出来ます。

最初は旧府中郵便取扱所です。

梅まつり開催(2/4-3/12)期間中の一環なのか、ひな飾りが展示してあります。

玄関入ったら説明板発見:矢島家と旧府中郵便取扱所

矢島氏は天正18年(1590)、府中に移り住んだといわれ、府中三町のひとつ馬場宿の形成に尽くしました。「この矢島家は屋号を信州屋といい宿内有数の旅籠(はたご)でした。当主は代々九兵衛と称し馬場宿の年寄役を世襲し、宿駅の運営にあたり、江戸時代を通じ宿内で大きな役割を果たしました。

明治になり、矢島九兵衛は同5年(1872)3月、府中で最初の郵便取扱役に任命され、矢島家は郵便取扱所にあてられました。府中最初の郵便局としての矢島家による廟務は、明治後期に神戸(ごうど)現宮西町の中島家に引き継がれるまで続きました。」

上の画像手前角の2つ開いてる窓が郵便を出す窓口の模様。本来は正面から撮影した画像を載せたい所なのですが、完全逆光になるので諦めた!

ちなみにこちらは以前訪問した時の記事

旧府中郵便取扱所(旧矢島家住宅)(2012年8月1日)の記事 こちらに建物の正面撮影画像があります。

続きましては、旧府中郵便取扱所に隣り会う旧府中町役場庁舎です。

説明板発見:旧府中町役場庁舎

「大正10年(1921)に完成した洋風の町役場の庁舎です。地方自治をうたう大正デモクラシーの風潮のなか、財政難にもかかわらず、町民の熱意によって3か年かけて建てられました。屋根の飾り天窓(ドーマー・ウインンドウ)、正面玄関の屋根の車寄せ意匠、背後に接続する和風の付属舎などが大きな特徴です。こうした洋風と和風が組み合わされた様式の建築は、当時の地方の庁舎には多く見られました。昭和29年(1954)の府中町・多摩村・西府村の合併による府中市誕生後も市役所・図書館・教育研究所などに使われてきましたが、昭和59年(1984)に解体、昭和61年に郷土の森博物館に復元されました。」

大事に使われて来た建物なのですね。これを保存した人の労力に尊敬しますね。いくつか画像を紹介します。

建物入口です。

建物内に説明パネルがあり、当時使われてた見取図などを撮影したのですが、光量不足でピンぼけ気味に。すみません。これしかない〜。

ガラパゴス携帯で技は使えない。本来ならば、窓の外の梅園で採光して、内部は強制発光で撮影するとよく分かるんですがね。役場の裏に続く宿直室の向いにあった台所ってか調理場。役場なのに大きな台所でびっくり〜。働く職員さんに食事も作ってたのかな?

2階に上がってみた。がら〜んとした空間に、説明板が数枚あるのみ。めぼしいものは〜??と探したら一つだけ窓が開けてあったのでそこから撮影。

旧町役場横の梅園がよく見えました!

ちなみにこちらはあじさいの季節に訪れた時の旧府中町役場の記事です。

旧府中町役場(2012年7月31日)の記事 役場横のアジサイが、レトロ建物を素敵に彩り綺麗です。

役場の東には旧島田家住宅があります。

うん。正面から撮影するとやっぱり逆光になってしまいますね。

説明板発見:旧島田家住宅(店蔵)

「明治21年(1888)感性の蔵造りの商家です。講習会度府中宿の新宿にある島田家は、寛政9年(1797)から金物、天保5年(1834)からは薬種問屋も営んできました。店舗の築造には明治19年から足掛け3年をかけています。1階が店舗、2階と屋根裏(3階部分)が倉庫になっています。屋根の下も含めてすべてが厚い土壁で覆われている置屋根構造をとり、厳重な防火建築であることが特徴です。近くで火事が発生すると、正面に土戸をはめ込み、隙間を土で塗込めることになっていました。昭和57年(1982)に解体されましたが、昭和60年から3年の計画で、伝統的な工法を再現しながら忠実に復元しました。」

本来は薬種問屋に相応しい2階へ続く階段が引き出し状になってる所とか見えるのですが、ちょうどひな飾りが名並ぶ華やかな店舗部分になってます。

ちなみにアジサイの季節だとこんな感じ。

旧島田家住宅(2012年8月5日)の記事 今回撮影に失敗した建物外観が分かります。この時は建物の周りをぐるりとしたので、側面の板塀の感じも分かります。

向いにあるのが一番大きな復元建物で、旧田中家住宅です。

こちらが正面で、これでも充分大きな家ですが、奥行きが凄いのよ〜。

説明板発見:旧田中家住宅(府中宿の大店)

「江戸時代中期から明治期にかけて、甲州街道府中宿の新宿にあった大店(代表的な大きな商家)の全体を復元したものです。

田中家は柏屋の屋号で呉服や酒類などを商い、百姓代や駅用掛を勤め、幕末には府中宿で最大の土地所有者でした。街道沿いの町屋特有の、間口が狭く奥行きが長い屋敷割りを持ち、表蔵を含む5棟の土蔵を備える風格ある建物になっています。府中近辺に明治天皇が来訪した際に、休憩所・宿所(行在所)として使われ、本瓦葺きの表門(御成門)、式台付の玄関、奥座敷(御座所)などが造られました。

平成元年(1989)、保存されていた奥座敷部分を中心に、屋敷全体が復元されました。」

上の画像左の白い建物が表蔵。真ん中に本瓦葺きの表門(御成門)。続きの左の建物は、現在休憩所兼喫茶店になってます。コーヒーやカレーとかあるのだよ。

表門をくぐり抜けお掃除してる方の後ろが式台付きの玄関です。

建物内には上がれません。あ!衝立が梅模様ですね。今の時期にぴったり〜。

ちなみに、式台付きの玄関の右手から撮影した画像がこちら。

これさ、宿場の本陣とか現存してる建物で手前から1の間・二の間・三の間って続いて最奥に大名の部屋とかあるでしょ?あれと同じ造りにしてる模様です。

だって最奥にあったのが御座所なんですもの。

土蔵にかつての大店の見取図があって撮影もしたのですが、ピンぼけが酷くて判別も出来ず…。

土蔵の一つ。あの桶は何に使っていたのか?酒屋もしてたそうなので、酒を入れてたか?味噌蔵もあったかも??

私的には立派な太い柱の天井に萌えてました!

奥に細い建物を進むと?

道側に土蔵が。上の画像の右手ですね。そして左側の竹塀の裏に明治天皇が府中で兎狩りを複数回楽しんでその旅に利用した御座所があります。身分高い方の姿をうかつに見ないように竹塀が目隠しになってます。調度見頃の白梅が、時代ロマンの雰囲気をかもし出して素敵でした。

ちなみにこちらは以前訪問した時の記事。

旧田中家住宅(府中宿の大店)(2012年7月30日)の記事今回より画像増量で楽しめます。

旧田中家住宅の裏手に茶室(梅欅庵)があります。

普段は生上菓子付きの呈茶(500円)でいただけるのですが、訪問した2月19日は野点茶会が催されていて閉まってました。風流な建物から見頃の紅梅を眺めるのもオツだと思うけどね。

画像奥に奥行きの長い旧田中家住宅が写ってますね。撮影の主眼は並ぶ梅の盆栽だったのですが。盆栽は名前を控えなかったのですが、故人がたんせいした梅の盆栽を寄贈を受け梅まつりに併せて展示してあるようです。

これさ〜、せっかくなんだから盆栽のプロかセミプロに手入れしてもらば〜?大分鑑賞に耐えない鉢が混じってるよ?募れば手を挙げてくれる趣味人か盆栽クラブあるんじゃないかな〜?盆栽って気が遠くなる程年月描けないとダメなんだよね。梅花は咲いてるけども枝ぶりが…。府中市頑張れ!

さてと、府中市のコミュニティーバスの時間を確認。30分に1本なのでまだ余裕がある!ならばと、博物館本館で開催中の多摩川冬鳥の陣(観覧無料)を見学。

画像はありませんが、多摩川や府中市郷土の森博物館で見られる冬鳥の剥製が展示してありました。

ちなみに「陣」の意味は鳥達を合戦に向う兵隊に見立ててあります。総大将はオオワシでした。

オオワシ??多摩川にいるのか??展示コーナーを最後まで見物してたらば、園内でカラスに追い立てられ墜落したオオワシの幼鳥の剥製【超稀少】があって、目がテンになったわ〜。ツッコミ所満載でしよ?だって総大将のオオワシの若大将がカラスに負けたって…。展示の切り口失敗してないか?

バスの出発時刻までの調整に本館前の職人芸を見物。

分かります〜?今どきのあめ細工はトトロやピカチュウやキティなのだ。

後はべっこう飴と針金細工の屋台が出てました。昔お祭にはつきもののセレクトですが、針金細工につけられた値段がやたら高かったのが印象的。

後はべっこう飴と針金細工の屋台が出てました。昔お祭にはつきもののセレクトですが、針金細工につけられた値段がやたら高かったのが印象的。

さてと?府中市のコミュニティバスの停留所に到着、時刻は12時8分だから15分発まであと少し。ついでなのでここでお昼ごはん〜。

バス停の側に芝間稲荷神社さんがあります。そこに道祖神を発見。

ちなみに、府中市郷土の森博物館の復元建物は現在上の画像のオレンジ部分、旧越智家住宅・旧河内家住宅・旧光岡家長屋門・旧府中尋常小学校が工事中につき観覧不可となっています。

ちなみに以前訪問した時の旧府中尋常小学校の様子がわかる記事がこちら。

府中市郷土の森博物館82012年7月29日)の記事 尋常小学校は2階建てで、内部も見学可能でした。素晴らしいのは教室に当時のままに子ども等の机が並んでて、当時の子ども達が使っていた教科書やお習字が展示されてること。特に戦争の時代を繁栄するお習字は一見の価値あり!工事が終わったら館内見学も再開していただきたい。

続いて旧越智家住宅(ハケ下の農家)の記事がこちら、

旧越智家住宅(ハケ下の農家)(2012年8月2日)の記事 旧越智家の所在する場所の前は、素敵なアジサイ道になっています。昔の農家の家屋とアジサイのコラボ画像も撮影出来ます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます