ずいぶん長い間工事していた新宿御苑の大温室です。なんか以前の温室もうっすら覚えちゃあいるんですが、新しい温室の出来具合は??

訪問したのが2013年12月3日でした。タイミングが悪かったのか。温室の花はあまり咲いてませんでした。

まあ、新しいって事は、植林された植物達もまだ馴染んでないだろうから、楽しみは後年に訪問した時にとっておこう。

実のなる植物は、バナナとチョコの素、カカオです。カカオって、変わった場所になってるので、画像を大きめに掲載しますね。

窓の外に大イチョウが見えてます。温室は湿度が凄いので(温度はさほど高くはない)、寒い日に新宿御苑を散策するならいいかも~。ンでも温室内に休憩出来るベンチとかないんだよな。ちっ!

さて、新宿御苑の温室の歴史を少し。

新宿御苑の温室は、明治8年に御苑の前身である内務省内藤新宿試験場に約100メートルのガラス張りの温室が建てられたことにはじまります。

明治26年に加湿式の洋風温室が建てられ、洋蘭をはじめ、熱帯・亜熱帯の植物などを栽培するとともに、技術者の養成・指導など、日本の温室園芸の先駆的な役割を果たしてきました。

第二次世界大戦で空襲により植物と建物の大部分を失いましたが、その後復興し、昭和26年から一般公開されました。

昭和33年、冬至としては東洋一の規模を誇る大温室が完成し、その後数回にわたり増改築を重ねました。

平成24年、全面的な建替えを行い、絶滅危惧種の保存、展示も行う環境配慮型の温室に生まれ変わりました。

現在では約2700種を栽培するほか、ハナシノブなど絶滅のおそれのある植物の保護増殖にも力を入れています。 以上パンフレットより。

画像は撮影してませんが、特別室のランや小笠原の絶滅危惧植物のガラス越しの展示が面白かったです。でもこれ見て楽しいのは、園芸を専攻してる学生か、専門家だけだと思うけど??こうな。まだ温室に目玉になる展示植物がないのね。夢の島の温室だとでっかいバショウ。神大寺植物園だと様々な熱帯スイレンとかこう目玉な植物があるんだけどな。う~む??作り込みが足りてないような…。

ま。こうご期待かな~??

さて。新宿御苑の散策に戻ります。

毎年チェックしてるカエデのタムケヤマは…。ハイ。もう終わってました!

タムケヤマは見頃の早いカエデですからね。2013年の関東の紅葉は早かったし、12月3日に訪問したのではさもあらん…。

1枚だけ撮影して移動です。

NTTドコモタワーがくっきり見えてます。もう冬の空ですかねえ。

ところで…。

新宿御苑の芝生広場の芝は紅葉するんだな。紅葉つっても一見枯れてるみたいだけど。ここは季節が違うと綺麗な緑なんだよな。

芝生広場を突っ切って、レストハウス近くに池まで来ました。この辺りは春は桜が咲いてる所。桜の紅葉もオレンジと黄色で綺麗なんですが、遅かったみたい。

ここのタムケヤマなんかとっくに落葉済みだしな!!でも、なぜ白い花が咲いてるのだ??キミら、まさかツツジじゃないよな?今、12月だぜ~??

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

訪問したのが2013年12月3日でした。タイミングが悪かったのか。温室の花はあまり咲いてませんでした。

まあ、新しいって事は、植林された植物達もまだ馴染んでないだろうから、楽しみは後年に訪問した時にとっておこう。

実のなる植物は、バナナとチョコの素、カカオです。カカオって、変わった場所になってるので、画像を大きめに掲載しますね。

窓の外に大イチョウが見えてます。温室は湿度が凄いので(温度はさほど高くはない)、寒い日に新宿御苑を散策するならいいかも~。ンでも温室内に休憩出来るベンチとかないんだよな。ちっ!

さて、新宿御苑の温室の歴史を少し。

新宿御苑の温室は、明治8年に御苑の前身である内務省内藤新宿試験場に約100メートルのガラス張りの温室が建てられたことにはじまります。

明治26年に加湿式の洋風温室が建てられ、洋蘭をはじめ、熱帯・亜熱帯の植物などを栽培するとともに、技術者の養成・指導など、日本の温室園芸の先駆的な役割を果たしてきました。

第二次世界大戦で空襲により植物と建物の大部分を失いましたが、その後復興し、昭和26年から一般公開されました。

昭和33年、冬至としては東洋一の規模を誇る大温室が完成し、その後数回にわたり増改築を重ねました。

平成24年、全面的な建替えを行い、絶滅危惧種の保存、展示も行う環境配慮型の温室に生まれ変わりました。

現在では約2700種を栽培するほか、ハナシノブなど絶滅のおそれのある植物の保護増殖にも力を入れています。 以上パンフレットより。

画像は撮影してませんが、特別室のランや小笠原の絶滅危惧植物のガラス越しの展示が面白かったです。でもこれ見て楽しいのは、園芸を専攻してる学生か、専門家だけだと思うけど??こうな。まだ温室に目玉になる展示植物がないのね。夢の島の温室だとでっかいバショウ。神大寺植物園だと様々な熱帯スイレンとかこう目玉な植物があるんだけどな。う~む??作り込みが足りてないような…。

ま。こうご期待かな~??

さて。新宿御苑の散策に戻ります。

毎年チェックしてるカエデのタムケヤマは…。ハイ。もう終わってました!

タムケヤマは見頃の早いカエデですからね。2013年の関東の紅葉は早かったし、12月3日に訪問したのではさもあらん…。

1枚だけ撮影して移動です。

NTTドコモタワーがくっきり見えてます。もう冬の空ですかねえ。

ところで…。

新宿御苑の芝生広場の芝は紅葉するんだな。紅葉つっても一見枯れてるみたいだけど。ここは季節が違うと綺麗な緑なんだよな。

芝生広場を突っ切って、レストハウス近くに池まで来ました。この辺りは春は桜が咲いてる所。桜の紅葉もオレンジと黄色で綺麗なんですが、遅かったみたい。

ここのタムケヤマなんかとっくに落葉済みだしな!!でも、なぜ白い花が咲いてるのだ??キミら、まさかツツジじゃないよな?今、12月だぜ~??

人気のハナモモの紅葉。

人気のハナモモの紅葉。

。

。

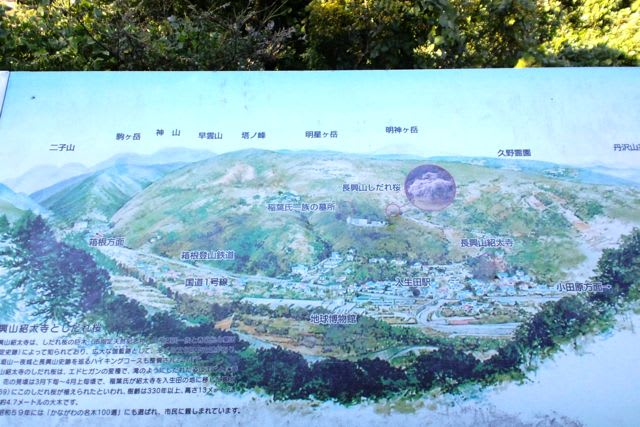

訪問は11月23日でしたが、既にイチョウが黄色く色づいてます。

訪問は11月23日でしたが、既にイチョウが黄色く色づいてます。

撮影したけど失敗した!iPhotoで明るさ調整してますが、ピンボケが…。残念だ~。

撮影したけど失敗した!iPhotoで明るさ調整してますが、ピンボケが…。残念だ~。

これが彼と彼女のデートなら、別れる原因になってもおかしくないわぁ~。

これが彼と彼女のデートなら、別れる原因になってもおかしくないわぁ~。

2階の窓の外にもちょっとした細工がなされています。

2階の窓の外にもちょっとした細工がなされています。

サンルームから庭を撮影。

サンルームから庭を撮影。

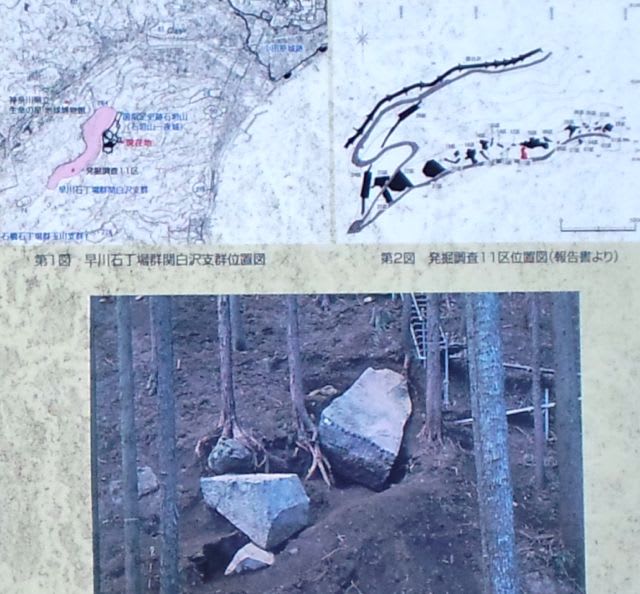

っと!携帯電話の撮影機能の限界です。遠目の石積みが判別出来ない~。一応画像奥には石垣が左右に伸びてるのが見えるんですが。

っと!携帯電話の撮影機能の限界です。遠目の石積みが判別出来ない~。一応画像奥には石垣が左右に伸びてるのが見えるんですが。 画像の右の石柱には櫓台跡と刻まれてます。

画像の右の石柱には櫓台跡と刻まれてます。

彼等が向かう先は、一夜城ヨロイヅカ・ファームです。シェフ鎧塚さんのお店が一夜城にはあるのです。広い駐車場は満車に近い。流行ってるのねえ~。

彼等が向かう先は、一夜城ヨロイヅカ・ファームです。シェフ鎧塚さんのお店が一夜城にはあるのです。広い駐車場は満車に近い。流行ってるのねえ~。

(上の画像の石垣が崩れてる部分を拡大しました)

(上の画像の石垣が崩れてる部分を拡大しました)