今回の旅立ちは、京急井土ヶ谷駅から。

最初の電車・横浜駅方面の電車を待ちます。

5年前の「はじめての四国」でも、横浜のよね先生のお宅であらかじめ一泊してから、西へと向かいました。

当時は横浜市営地下鉄ブルーラインで戸塚駅に向かい、そこから長い長い東海道線の旅が始まったのですが・・・

地下鉄の始発を待つよりも京急の始発に乗ったほうが、この先の目的地に30分も早く到着できることが分かったのです。

なかなかに冷える、秋の夜明け前。

日が昇る前の5時05分、普通電車 品川行きがやってきました。

横浜駅で待ち時間が生じるので、この電車はパス。

次の5時13分発 エアポート急行 羽田空港行きに乗りました。

エアポート急行って、こんなに早い時刻に運行しているんですね。

5時20分、横浜駅に到着しました。

京急の改札を出て、JRの改札へ。

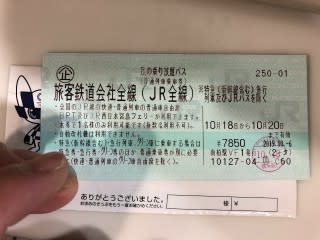

ここで今回のお供の者・「秋の乗り放題パス」が登場します。

「秋の乗り放題パス」は、「青春18きっぷ」の秋バージョンと考えるとわかりやすいでしょう。

しかし18きっぷとは大きく異なる点があります。

それは、使用開始日から3日間連続に限り乗り放題となることです。

18きっぷが、使用可能期間内の任意の5日分乗り放題になることに比べると、柔軟な権利行使ができなくなっています。

使用開始日は購入時に決めなければならないので、計画性をもって、日付を誤らないようにする必要がありますね。

ともかく駅係員のいる改札口で検印を受け、

5時28分発 東海道線 普通電車 小田原行きに乗り込みます。

東海道さんは朝から15両編成で動いていますねぇ、おかげで余裕をもって座席を確保できます。

このあたりは何度も往来しているので、睡眠時間に充てました。

6時21分、小田原駅に到着しました。

小田原駅からの電車は、6時22分発 東海道線 普通電車 熱海行きです。

乗換時間はわずか1分!・・・発車標などの撮影時間はありません。

編成は15両から5両へ・・・なんと3分の1。

この日は平日だったので、通勤通学の乗客も増えてきており、席をめぐる闘いが早くも勃発しました。

私はロングシートの座席を確保し、電車は発車しました。

小田原駅といえば、小田原城【国指定史跡・日本100名城】の最寄駅。

日々のログインも兼ねて、「ニッポン城めぐり」を起動します。

東海道線沿線では、愛知県の豊橋まで「城攻め」をしてはいますが、いちおうここでもやっておきます・・・

この日最初の武将・北条氏尭を登用できました。

以前小田原城をゲットしたときは彼を登用できなかったのですが、どうも氏尭さんは新たに加えられた武将のようです。

氏尭さんは「信長の野望」にもあまり登場しないマイナー武将なのですが、この方は北条氏康の弟で、兄とともに長尾景虎(上杉謙信)の関東侵攻を防衛し、外交では伊達晴宗(政宗の祖父)との交渉を担当していたそうです。

ロングシートに着席したので車窓はあまり楽しめませんでしたが、乗車時間が短いので居眠りすることもなく、

6時45分、熱海駅に到着しました。

熱海駅からの電車は・・・

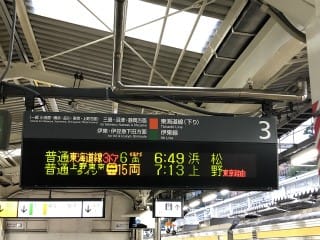

6時49分発 東海道線 普通電車 浜松行きです。

東西に長い静岡県の東から西まで、1本の電車で進んでしまおうというわけです。

どうでもいいことですが、熱海駅の発車標は記述が少々やかましく感じますなぁ。

右のJR東日本の車両に対し、今度乗車するJR東海の車両。

211系電車というそうですが、いかにも古そうな面構えです。

なんとなく格差を感じますなぁ。

電車は定刻どおり発車、三島、沼津といった大きな駅へ。

時刻はそろそろ通勤通学の時間帯、乗客が入れ替わりながらも増えていきます。

そんな中、沼津から2駅の原駅へ。

続日本100名城・第145番、興国寺城攻略!

そして曽根昌世という、なかなかに能力値の高い武将を登用できました。

曽根さんも「信長の野望」ではあまり登場しなかったマイナー武将ですが、武田信玄からは真田昌幸とともに「わが両眼」と評されていたそうです。

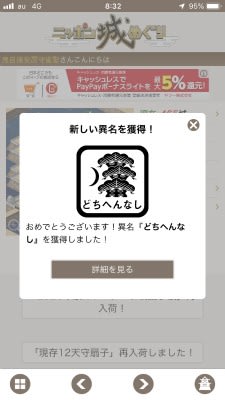

興国寺城を攻略したことで、城主を務めた天野康景にちなんだ「どちへんなし」の異名を獲得しました。

「どちへんなし」とは、慎重でそつがないということを表しているそうです。

7時36分、

富士川を渡りました。

静岡駅で通勤ラッシュが一段落し、

8時40分、大井川を通過。

茶畑が広がる牧之原台地へ。

均整のとれた、美しい茶畑。

電車はつつがなく天竜川を渡り、

9時18分、浜松駅に到着しました。

浜松駅から先に進む電車は、

9時24分発 東海道線 普通電車 豊橋行きです。

うなぎも餃子も食べることなく、まっすぐ西へと向かいます。

車両は変わって、313系電車。

3両編成ですが座席はクロスシートなので、車窓を楽しむことができますね。

電車は浜松駅を発ち、浜名湖へ。

今回もあまりいい画は撮れませんでした。

私が浜名湖を渡るときは、決まって天気が悪いのです。う~む。

9時57分、あっさりと豊橋駅に到着しました。

今度の電車は、10時02分発 東海道線 快速電車 大垣行きです。

スムーズに移動する快速がようやく登場。

そしてこの先は「城攻め」の空白地帯、取りこぼしのないように地図をこまめに参照しながら進みます。

車両がまた変わって、今度の電車は311系電車というそうです。

座席は嬉しいクロスシート、車窓を楽しめそうですね。

お城好きの人間ならば、必ず進行方向右側の座席を確保したいものです。

豊橋駅を出発して、最初の「城攻め」です。

この日最初の城は、牛久保城。

東海道線としばし並行する飯田線が別れる直前、豊川放水路の橋梁上で攻略できました。

その後も東海道線沿線の諸城を順調に攻略し、電車は徳川家康生誕の地・岡崎へ。

岡崎駅を過ぎ、矢作川を渡って、岡崎城から離れていきました。

岡崎城の最寄駅は愛知環状鉄道の中岡崎駅か、名鉄東岡崎駅。

東海道線から岡崎城を「城攻め」することはできませんでした。

野田新町駅を通過中に「城攻め」すると、

ランダムで登用できる近衛前久に出会いました。

近衛さんは関白の職にありながら越後に赴いて上杉謙信と盟約を結び、公家とは思えない凄まじい行動力で謙信の関東進出を支援したといいます。

のちに都に戻ると、室町幕府13代将軍・足利義輝の横死後に

義昭が京都から追放されると、天下人・織田信長と良好な関係を築いたようです。

刈谷城を攻略し、その城主であった猛将・水野勝成を登用しました。

先陣に立って軍功を重ねた武将らしく、登用時のセリフは勝成独自のもののようです。

天下泰平が成ると安芸国(広島県)福山藩の藩主となり、福山城の建造や福山の城下町を造成し、発展の礎を築いた名君となりました。

大高駅通過中に、

大高城、丸根砦、鷲津砦・・・桶狭間の戦いの前哨戦があった3つの拠点を攻略。

織田家の武将で「退き佐久間」と謳われた用兵の名手・佐久間信盛を登用しました。

ちなみに信盛は、桶狭間の戦いにおいては善照寺砦の守りを任されており、同族の佐久間盛重(大学)が丸根砦を守って戦死しました。

このとき丸根砦を陥落させた武将は、松平元康・・・のちの徳川家康です。

東京で分かれた東海道線と中央本線が再び合流する金山駅では・・・

古渡城は織田信長が元服をした城で、一説にこの城で誕生したともいいます。(ただし有力な説ではないそうです)

荒子城は前田利家が誕生した城です。

信長公も利家公もいらっしゃいませんでしたか・・・

信長公の弟・織田

10時58分、名古屋駅に到達。

前田利家の子・利長、利政、林秀貞、豊臣秀次と、表示が隠れてますが織田信光を登用しました。

林秀貞は織田家の筆頭家老で、近年までは「林

名古屋駅を発った快速電車の次の停車駅は尾張一宮ですが、

名古屋駅の隣駅・枇杷島駅通過中に、清洲城を攻略しました。

清洲城は青年期の信長の居城で、桶狭間の戦いへもこの城から出陣したのです。

ということは、いよいよ信長公とご対面か!?

・・・ここにもいないのか?

電車は進み、車窓には清洲城模擬天守が見えてきました。

ここで「城攻め」すれば・・・!

「第六天魔王」織田信長公、発見!

さすがは天下人、能力値は両方とも90超です。

さらに要求される石高も、最大の15万石・・・・・・あかん、石高が足りなくなりそうだ。

ですがここで信長公をあきらめるわけにはいきません、もちろん登用します。

う~む、セリフはいたって平凡だなぁ。

快速電車は「木曽三川」を順番に渡っていきます。

まずは最も東を流れ、三川の中では最長である木曽川。

これを渡りきると、岐阜県に入ります。

尾張一宮の次の停車駅・岐阜駅に近づく頃、右側の車窓に・・・

日本100名城・第39番、岐阜城!・・・が見えてきます。

しかし駅から城まではそれなりに離れているため、東海道線に乗車したままの「城攻め」攻略はなりませんでした。

それでも、「名人久太郎」の異名を持つ知勇兼備の将・堀秀政や、羽柴秀吉に信長死後の後継者として奉られた「三法師」織田秀信らを発見しました。

岐阜駅を発った電車は、

木曽三川の2番目・長良川を渡っていきます。

そしてほど近くにある穂積駅で、

墨俣

信長の美濃攻めに際して、秀吉が土豪の蜂須賀小六の助力を得て、敵方の目を盗んで一夜で築城したという墨俣城。

『信長公記』によると、信長の命令で墨俣に砦が築かれたようですが、それが秀吉の手によるものなのかはわからないそうです。

墨俣城の攻略により浪人を発見できましたが、秀吉さんも小六さんもいらっしゃいませんでした。

電車は最後の三川・揖斐川を渡り、

終点・大垣駅に到着しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます