カミさんと二人で東京駅に行きました。とはいっても、もちろんどこかに旅行するわけじゃありません。

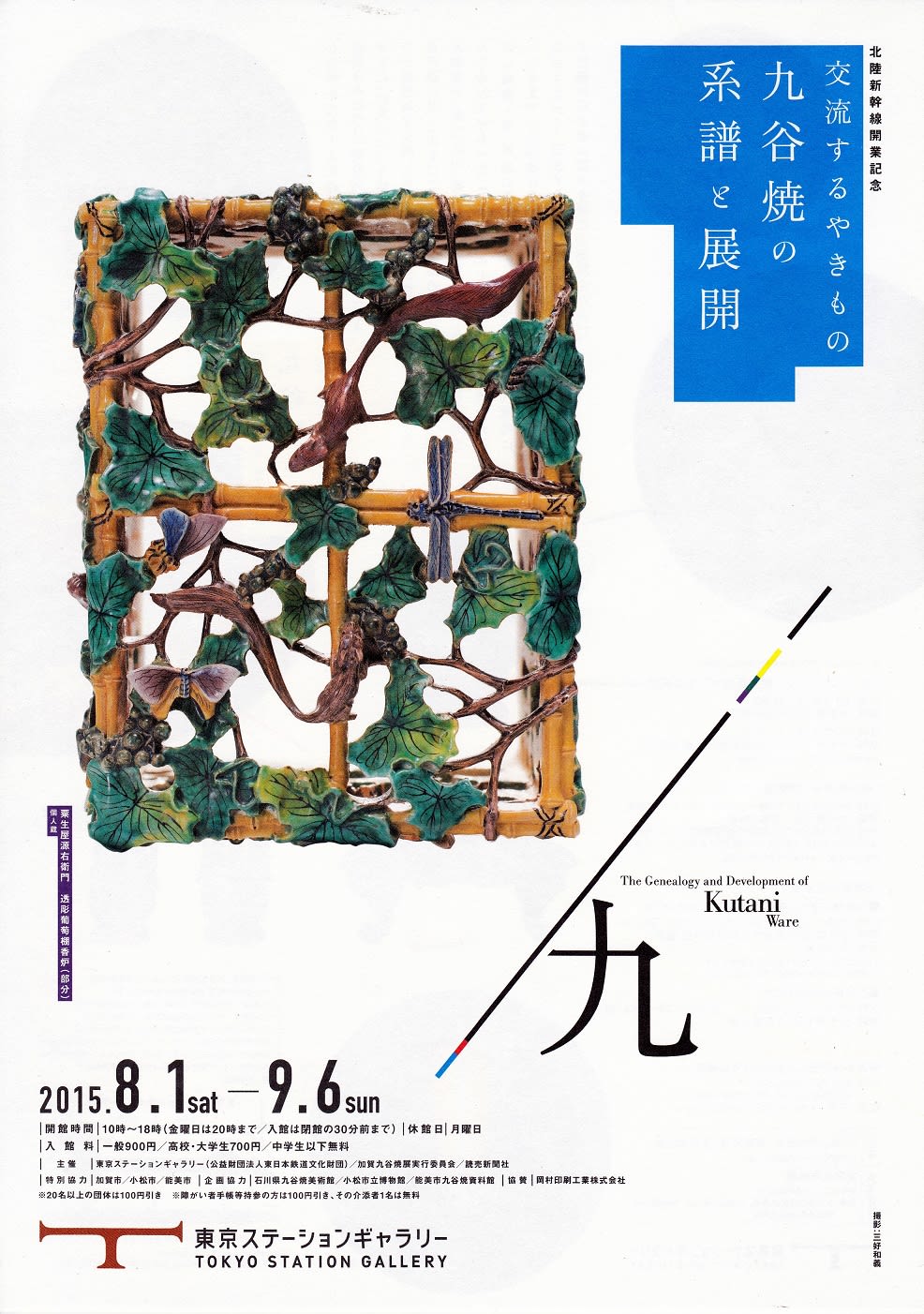

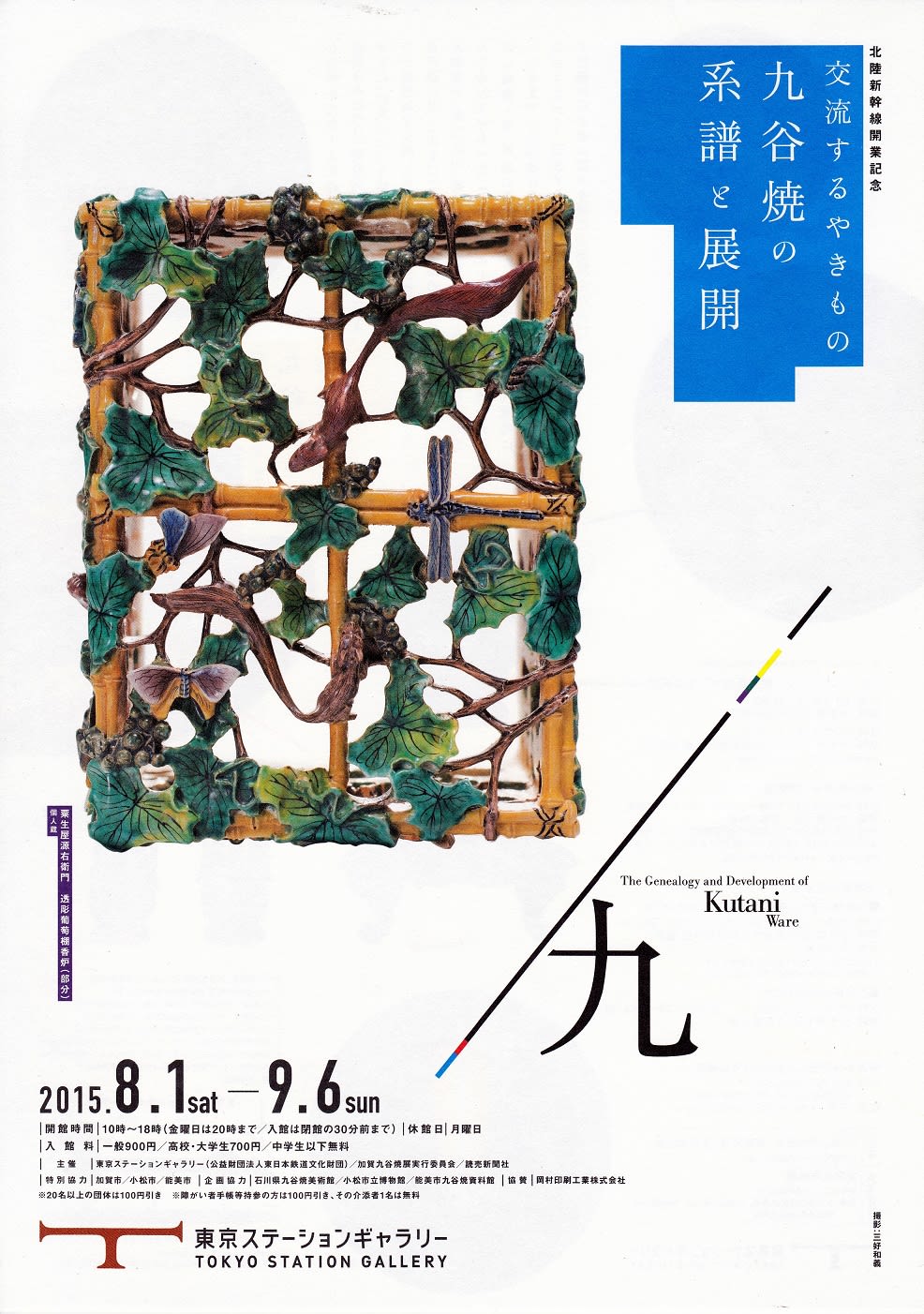

お目当てはこちら、東京ステーションギャラリーで開催されている 『交流するやきもの 九谷焼の系譜と展開』 展です。

東京ステーションギャラリー、今回が初めての訪問でした。駅の一角を使っているということだったので小さな美術館だと思っていたら、2フロアに分かれた予想以上に大きな美術館だったのでちょっとビックリ。

内部には建設当時の煉瓦の壁などが見える箇所もあり、この建物自体も貴重な文化財であるということを思い出させてくれました。

カミさんも私も陶磁器に関しては全くの素人で、九谷焼が一度途絶えていたということすら全く知りませんでした。今回はその変遷が分かりやすく展示されていたので、大変勉強になりました。

実際の作品の中で最も興味を持ったのは、パンフレットの表にも使用されていた栗生屋源右衛門の 《透かし彫葡萄棚香炉》 。葡萄棚には沢山の生き物、蜻蛉、蝶々、栗鼠、蝸牛などが配された、ある意味アールヌーヴォー調とでもいうべき作品。違う場所でガレの作品とかいわれたら信じてしまったかもしれません (笑) 。

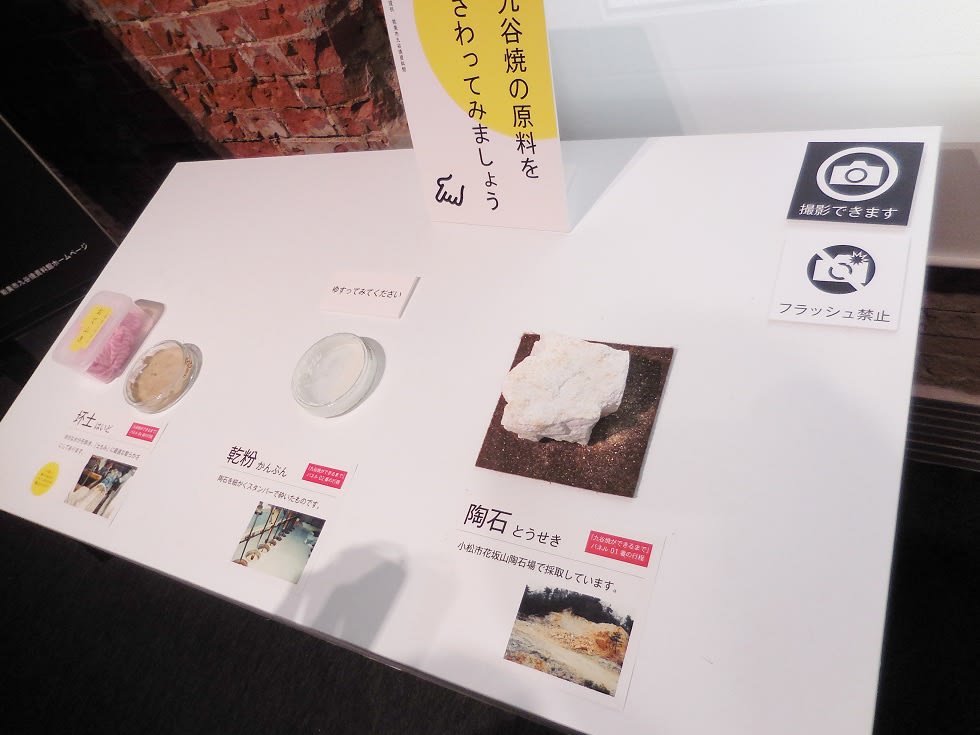

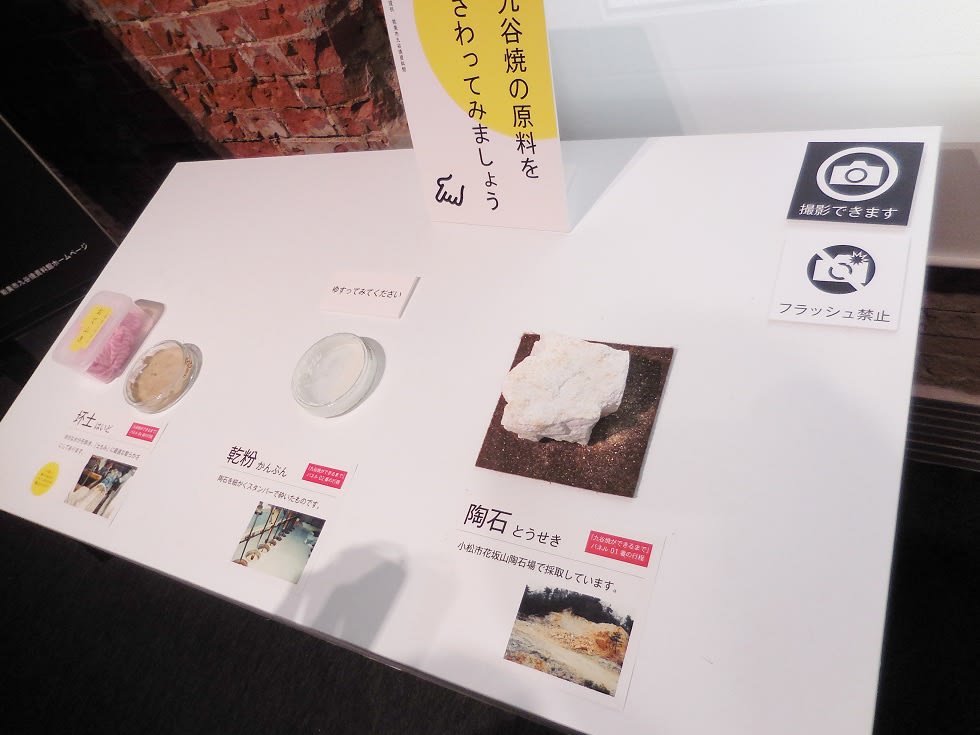

今回も撮影可能な展示がいくつかありました。これは九谷焼の原料です。

これは輸出用に造られていた頃の “ジャパンクタニ” を再興させるというプロジェクトのために製作された飾り壺。

これを製作するのに約2年掛かったということですが、確かに隣で上映されていたその製作過程の記録をみると、非常に手間暇掛かった作品だということがよく分かりました。

この企画展で九谷焼に興味を持ったカミさんと私は、後日某所に出掛けることにしたのですが……その話はまた日を改めて書かせていただくことにしましょう。

お目当てはこちら、東京ステーションギャラリーで開催されている 『交流するやきもの 九谷焼の系譜と展開』 展です。

東京ステーションギャラリー、今回が初めての訪問でした。駅の一角を使っているということだったので小さな美術館だと思っていたら、2フロアに分かれた予想以上に大きな美術館だったのでちょっとビックリ。

内部には建設当時の煉瓦の壁などが見える箇所もあり、この建物自体も貴重な文化財であるということを思い出させてくれました。

カミさんも私も陶磁器に関しては全くの素人で、九谷焼が一度途絶えていたということすら全く知りませんでした。今回はその変遷が分かりやすく展示されていたので、大変勉強になりました。

実際の作品の中で最も興味を持ったのは、パンフレットの表にも使用されていた栗生屋源右衛門の 《透かし彫葡萄棚香炉》 。葡萄棚には沢山の生き物、蜻蛉、蝶々、栗鼠、蝸牛などが配された、ある意味アールヌーヴォー調とでもいうべき作品。違う場所でガレの作品とかいわれたら信じてしまったかもしれません (笑) 。

今回も撮影可能な展示がいくつかありました。これは九谷焼の原料です。

これは輸出用に造られていた頃の “ジャパンクタニ” を再興させるというプロジェクトのために製作された飾り壺。

これを製作するのに約2年掛かったということですが、確かに隣で上映されていたその製作過程の記録をみると、非常に手間暇掛かった作品だということがよく分かりました。

この企画展で九谷焼に興味を持ったカミさんと私は、後日某所に出掛けることにしたのですが……その話はまた日を改めて書かせていただくことにしましょう。