「暗記する」ことの意味と認識

勉強を進めていくうえで、暗記は欠かせないものです。単語を覚えることなく語学を修得することは不可能ですし、人名を用いずに歴史を語ることはできません。そもそも語彙なくしては考えを言葉にすることすらできないのです。

それほど重要なものであるにもかかわらず、暗記に関する技術的な側面が語られることはほとんどありません。

その理由は多くの人たちが記憶力を天性のものと信じて疑わず、それゆえその改善や向上など不可能だと思い込んでしまっているからです。学生諸君はおろか、勉強を教える教師たちまでもがそう思い込んでしまっているからやっかいです。その結果、覚える事に対しては何の工夫もなされず、がむしゃらに繰り返すしかないと誰もが漠然と考えてしまっているのです。

しかしながら他人と比較して「覚えられない、記憶力が悪い」と考えている人は、単に覚え方が悪いだけなのです。

覚える際に、覚えるべき事柄にほんの少しの加工を施すことによって記憶力は格段に上昇します。驚異的にと表現しても大げさではないでしょう。

学習する上で最も重要な認識は、暗記は勉強でも何でもないが、暗記すべき事柄は勉強を進めていく上において非常に重要な要素であるということです。

暗記は目的ではなく手段なのです。あるいは道具と表現した方が分かりやすいかも知れません。勉強における暗記は画家にとっての絵の具であり、演奏家にとっての楽器なのです。

ゴッホが絵の具を自ら作ることから始めていたら、あるいはモーツァルトがピアノ作りにエネルギーを費やしていたなら、かれらは作品の中でその天才を発揮することはなかったでしょう。

持てる力を最大限に活用するためには、その力を真に有意義な目的に注ぐ必要があります。勉強でもない暗記にエネルギーを費やしてしまい、創造的な思考や独創的な発想から遠ざかってしまってはまったくの本末転倒ではないでしょうか。

「ベック式!中学生の暗記術」は修行を経なければできないような難行や苦行ではありません。立ち位置を少し変えるだけで大きく視野が開けるように、視点をほんの少し変化させることによって大きな効果があらわれる、そんな取り組みなのです。

「覚えていない」は本当か?

例えば、英単語の意味を問われて答えられないとき、皆さんは「忘れた」、あるいは「覚えていない」などと答えることでしょう。そして正解を示されて「あぁそうだった。そういう意味だった」などと言います。

覚えているではないですか。

「そういう意味だった」と言えるということは、忘れてなどいないのです。それは思い出せなかっただけなのです。「忘れる」ことと「思い出せない」ことは全くの別物です。このことを認識しないままに学習を進めることは、サッカーの試合に向けて野球のバットを素振りするようなものなのです。

逆に言えば、思い出しやすいように覚えることで、記憶の想起においても大きな成果が得られることになります。

それでは、どのような情報が思い出しやすく、どのような情報が思い出しにくいのでしょうか?このことを理解していれば暗記がずっと簡単に行えるはずです。

歴史年代から出来事を、英単語からその意味を、あるいは言葉からそれを表す漢字など、複数の情報を結びつける際に橋渡しをするもの、それは「連想」です。

記憶の容量は無限大であるというのが研究者たちのほぼ一致した見解です。そしてその無限大のアーカイブにアクセスするための鍵が連想なのです。連想を確かなものにし、記憶力を向上させるための基本となる原理は5つあります。それは「意味付けする」「関連付ける」「組織化する」「視覚化する」「音声化する」という5つです。

「意味づけする」ことの意味

まずはじめに、「意味付けする」ことの意味について述べていきたいと思います。

「いい国つくろう鎌倉幕府」という有名なゴロ合わせがあります。この暗記術によって、とっくの昔に歴史の勉強から離れた人たちでさえ、鎌倉幕府が成立した年代をしっかりと覚えています。この事実は、記憶におけるゴロ合わせの効果の大きさと持続性の高さを裏付けているといえるでしょう。

次の例を見て下さい。

A. てのんだおはかこかろどおさい

B. おおさかはてんかのだいどころ

これら2つの文字列には同じひらがなが同じ個数だけ用いられていますが、どちらが覚えやすいかは一目瞭然でしょう。Aの方は一旦丸暗記できたとしてもすぐに忘れてしまうでしょうが、Bの方は簡単に頭に入って数日後でも思い出すことができるはずです。

この差はAが単なるひらがなの羅列であるのに対して、Bの方は具体的な意味を持った文章になっているという違いから生じています。

意味を持った情報は無意味なものを覚える場合と比較してずっと覚えやすく、連想が働くため、はるかに思い出しやすいのです。

そして、意味付け暗記術の最も有名な例が歴史の年代暗記などに用いられるゴロ合わせでしょう。冒頭の例で言えば、「1192年」という、それ自体は何の意味もなさない単純な数字の羅列を「いい国」という、政治体制を連想させる言葉に置き換えることで「幕府」という概念との架け橋にして「鎌倉幕府」を導いているのです。

私はこれだけ効果の高い方法を単なる年代の暗記だけに用いるのはもったいないと思い、年代のみならず、人名や地名などの重要事項も網羅し、それでいて通常のゴロ合わせよりも覚えやすい、そんなゴロ合わせはできないだろうかと考えました。その結果生まれたベック式!年代暗記法では、「1560年に」「織田信長」が「今川義元」を「桶狭間の戦い」で破ったことを「日頃おだてて今オッケー!」という奇襲攻撃をイメージするゴロ合わせとし、「1789年」、「バスティーユ牢獄襲撃」をきっかけに「フランス革命」が起こり、「人権宣言」が出されたことを、「非難爆発フランス人」と覚えることにしました。こうすることで、年代と重要事項を一緒に思い出すことができるのです。

関連付けて覚えよう

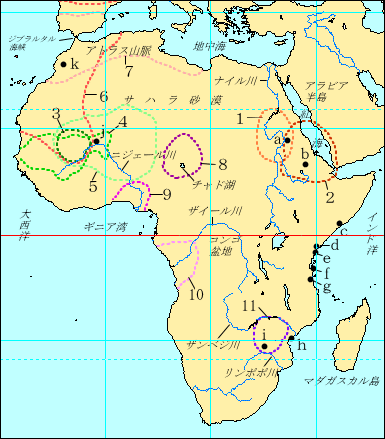

「ドイツの形を思い浮かべてみてください」といわれても、思い出せる人はそれほど多くはないかもしれません。

それではイタリアの形はどうでしょう。

遥かに多くの人がその形を思い浮かべることができるのではないでしょうか。

これはイタリアの形が長靴の形に似ていて、身近にある長靴の形に結びつけて覚えることができるためであり、実際多くの人がそうしてイタリアの形を思い出しているようです(あなたもそうだったのではないですか?)

自分にとって身近なもの、よく知っている事柄に、覚えようとするものを結びつけて記憶していけば、それが記憶を導き出すためのタグとなって、思い出すことがいとも簡単になります。

例えば「源氏物語」が「紫式部」によって書かれたことを覚える際、最もイメージが鮮やかな語は「紫」である。

色を意味するこの語に「源氏物語」を関連付けて、「原色の紫 一部濃く。」とでもすれば、「源氏物語」「紫式部」という2つの情報が連想によって繋ぎ合わさり、容易に思い出せることをおわかりいただけるであろう。

このように複数の情報を関連付けることによって情報は格段に取り出しやすくなる。関連付けられ、連想を引き出しやすくなった情報は実際の試験の場で大きな威力を発揮するのである。

例えば、高校入試の本番当日こんな問題が出たとします。

=====================================================

【設問】

金属のマグネシウムリボンに薄い塩酸をかけたときに発生する気体は?

=====================================================

「あー。確かにやったよな。塾で冬のワークに出てた。何だっけ。え~っと。え~っと」と考えているうちに時間が来てしまい、テストが終わって近くの友達に聞いたら、「水素でしょ」と言われて、ああそうだったと思い出す。

これでは、まったく意味がないのですが、ほとんどの生徒がこのような結果になってしまっているのもまた事実です。

「ベック式!暗記術」ではこの内容を、「禁煙しても吸いそうだ」と喫煙のイメージにからめて覚えるのだ。

こうすることで、

禁煙の「きん」・・・・・・金属

禁煙の「えん」・・・・・・塩酸

吸いそうだの「すいそ」・・・水素

から

「金属に塩酸を加えると水素を発生する」

という得点ポイントをいとも簡単に思い出すことができるのである。

組織化を試みる

略語や頭文字は長ったらしい情報を短くするテクニックとして使われます。言葉でも名前でもグループ化することによって大量の情報が遥かに覚えやすくなるのです。

例えば、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道からなる五街道を覚える場合、「途中に置こう、東海道」(「途(東海道)中(中山道)に(日光街道)置(奥州街道)こう(甲州街道)、東海道」)と組織化することで、複数の内容を一挙に覚えることができるのです。しかもそうする方がかえって覚えやすいほどなのです。

また、漢字は同音の文字が非常に多い言葉です。それをそのまま覚えるのは、似たものは混乱しやすいという、記憶の干渉が起こるため、なかなか大変なことです。

例えば、「カンゲイ会を開く」「カンコウ名所」「新聞のカンユウ」を書き分ける際、「カンゲイ」の「カン」は「歓」、「カンコウ」の「カン」は「観」などと覚えるのは非常に記憶効率の悪いやり方です。なぜならそれらは読み方が同じなのですから。

そこで、組織化によって、「歓迎会を欠席し、観光名所見て回る。勧誘するとき力づく」などと覚えれば、「カン」の識別ではなく、「見る」と「力」の区別になるので、思い出すのが驚くほど容易になるのである。この方法をもってすれば、一つの漢字を覚えるよりも複数同時に覚える方が簡単なほどなのである。

覚えたい事柄をピックアップし、その頭文字を並べてつなぎあわせ、リズミカルなフレーズにすることで数やアルファベット、あるいは漢字の羅列がどんどん頭に入り、さらに思い出す際にひとまとまりになって、簡単に思い出すことができる。

頭出し記憶法ともいうべきこの暗記法は、記憶の想起を助ける手がかりを得るための暗記術です。

たった一文字や二文字のヒントで記憶は復元できるのだろうかとお疑いの方もおられるだろうが、それは心配ありません。

例えば、誰かの名前が思い出せなくて、「何という名前だったかなぁ、喉もとまで出かかっているんだけどなぁ」というような場合、最初の文字は「な」などのヒントが与えられれば、「あっ、中村さんだ!」という具合にその名前が自然に思い出せることは誰しも経験することでしょう。最初の文字が与えられることによって、情報の選択肢が五十音の一つに限定されるため、単純計算でも記憶力は50倍になるのです。

関連付けにせよ組織化にせよ、複数の情報をひとまとめにして覚える方法ですが、複数の情報を比較することではじめて見えてくるものがあります。こういった試みによって暗記すべき対象に対する観察力も備わってくるというものです。

視覚化することで記憶を鮮明に

文字は象形文字に限らず何らかの形をもっている。その形を利用して単語の意味や結びつけるべき重要事項を思い出すことができます。

例えば、Novemberの「N」にある二本の縦線を「11」に見立てて11月を覚え、Octoberの「O」を数字のゼロに見立てることで10月を忘れないようにすれば効果は抜群で、一度見たらそれらの意味を二度と忘れることはないでしょう。

この文字型活用暗記術は漢字で書かれた内容を覚える際にも大いに利用できるのです。

例えば、「本居宣長」が『古事記伝』を著したことを覚える際には「本居」の「居」の字にある〈古〉の形に着目し、これを著書の「古事記伝」に結びつけて覚えるとよいです。これだけで記憶の復元率ははるかに高いものになるはずです。

視覚化して何かを覚える際に必要な心がけは、想起をもたらすヒントを探し、そのヒントを意識して記銘を試みることである。どう覚えれば思い出しやすいかを考え、覚えることなのである。

音声化して脳裏に定着させる

覚えることがらを音声化することも暗記術の重要な原理です。

歌手の人たちはどうしてあんなに多くの曲の歌詞を覚えていられるのでしょうか。持ち歌は言うまでもなく、コンサートなどで披露するカバー曲も含めれば、並の歌い手でさえ、そのレパートリーは100曲を下ることはないでしょう。

あるいは私たち自身童謡やマンガの主題歌など、小さい頃に覚えた歌でさえ鮮明に覚えていたりします。

その秘密はメロディーにあるのです。

覚える対象がメロディーのない、ただの詩なんかだったらああはいかないでしょう。100も200もの散文を暗記することなど不可能でしょうから。

記憶すべき内容をメロディーにのせることによって声に出す効果と聴覚を刺激する効果があるだけでなく、骨伝導によって情報がダイレクトに脳に入る。また、記憶容量が格段に大きな右脳の助けを借りることができるため、多くのことがらを正確に覚えることができるのです。

メロディーにのるからにはゴロもいいわけで、ゴロ合わせの効果もあります。したがって、聴覚を通して入ってきた情報は長期記憶として非常に定着しやすいのです。

例えば、日本の時代の変遷を覚えるなら、「もしもし亀よ」のメロディーにのせて

「旧縄弥生、古墳飛鳥

奈良平鎌倉南北朝~

室戦安土~、江戸明治~

大正、昭和に平成です~、」

という具合に歌うことで驚くほどすぐに覚えてしまい、忘れることはなくなるでしょう。

あるいは、

「殷・周・東周、春秋・戦国、秦・前漢・新・後漢・魏蜀呉・西晋・東晋・宋・斉・梁・陳。

五胡十六・北魏・東魏・西魏・北斉・北周、隋・唐・五代十国、宋・金・南宋・元・明・清」

という中国の歴代王朝をこのまま「アルプス一万尺」のメロディーにのせて歌ってみれば、高校生をも悩ませる複雑な流れを小学生ですら簡単に頭に入れることも可能です。

暗記は楽しみながら

心理学者のフロイトは「快い体験はよく記憶され、不快な体験は忘れやすい」と言っています。

その実際的効果もさることながら、暗記術によって本来退屈な暗記という作業が楽しくなるという面においても、その効果は絶大です。記憶をつかさどる脳の部位である扁桃体は、楽しいか楽しくないか、有意義か有意義でないかを情報選別の基準にするのです。

すなわち、楽しみながら覚えることができれば、情報はどんどん頭に入ってくるのです。

ある研究によると、愉快な記憶がおよそ50%の割合で思い出されるのに対し、不快な記憶は20%程度しか思い出されなかったといいます。脳の中で好き嫌いを識別する扁桃体と情報の必要性を認識する海馬は隣り合っていて、情報交換が行われているのです。

このように記憶と感情には密接な関係があります。自発性や興味は記憶力を決定する重要な条件である。「好きこそものの上手なれ」と言われる通り、人は自分の好きなこと、興味のあることには熱中できるのです。

好きなことなら覚えていられる

記憶力に自信がないという女の子たちも、好きなアイドルグループのメンバーに関してなら名前どころか、生年月日をはじめとする詳細なデータを記憶しています。

単語が覚えられないと嘆く男の子たちも、好きな女性歌手の曲なら英語で歌うことさえできます。

悪いどころか抜群の記憶力です。この結果は、対象に対するイメージが違うだけなのです。

私たちは興味のあることに没頭する力を持っています。したがって、試験のために仕方なく覚えるようなことに対しても、興味を持とうと心がけることが重要です。

そうすることによって、何かしら興味を引かれる部分を見つけることができるはずです。対象に踏み込めば踏み込むほど、その面白さを見つける事ができるのですから。

すなわち、暗記のための作業をただ単調に繰り返すのではなく、覚えることに関心を持ち、その成果を楽しみながら取り組むことが出来れば、記憶力は確実に、自然に、そして飛躍的に強化されてゆくのです。