群馬県 沼田市 歴史資料館にて 『 足尾銅山を支えた根利(ねり)山 』 企画展 が開催されています。

4月18日(日)まで延長。 水曜定休です。

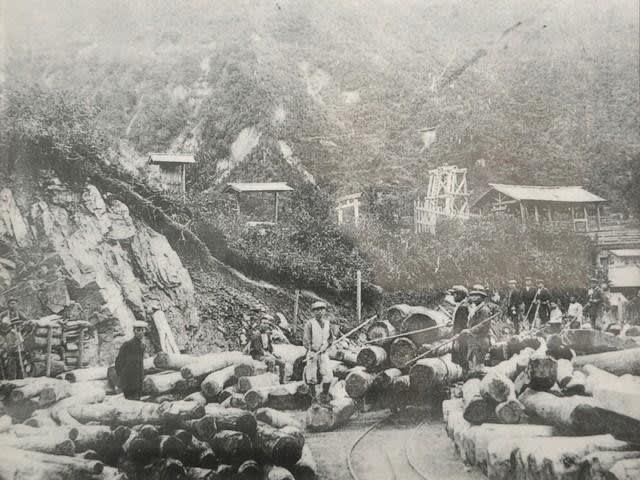

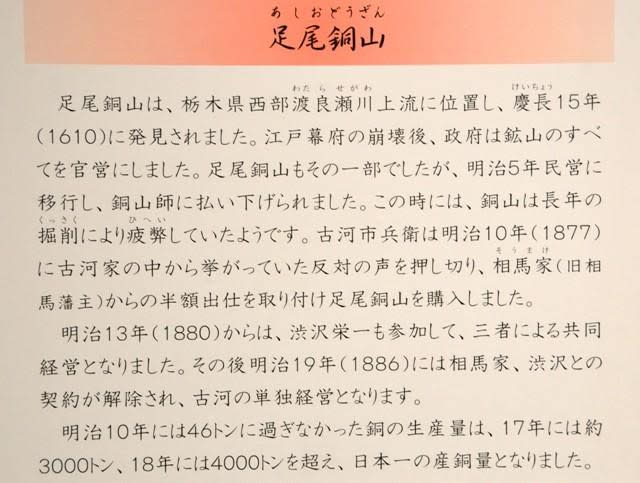

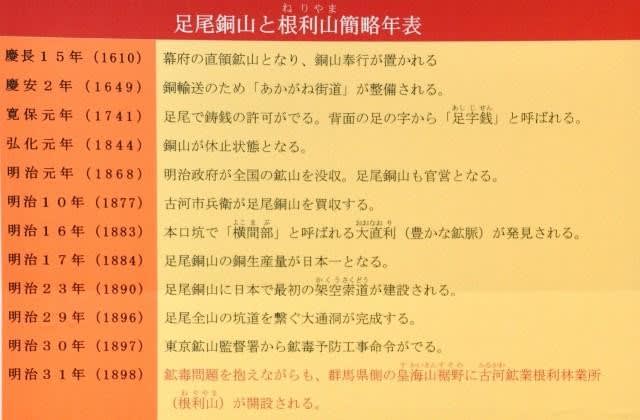

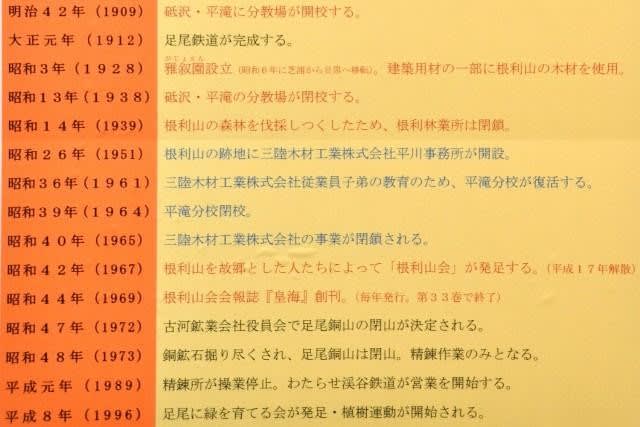

足尾銅山の坑道の柱や燃料として、根利山の林業が支えていました。 従事者3000人とその家族で複数の集落が形成されました。 当時の日本の最先端の工業技術を持つ足尾銅山は、その町も繁栄していました。

材木を運搬する索道(貨物専用ロープウェイ)には、豊富な物資や貴重な海産物も 根利山の集落に運び込まれ、「別天地」の生活ぶりでした。 のち、銅山の衰退により・・・。

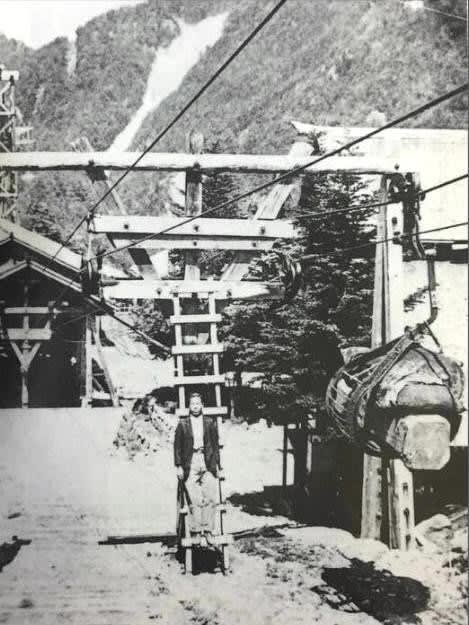

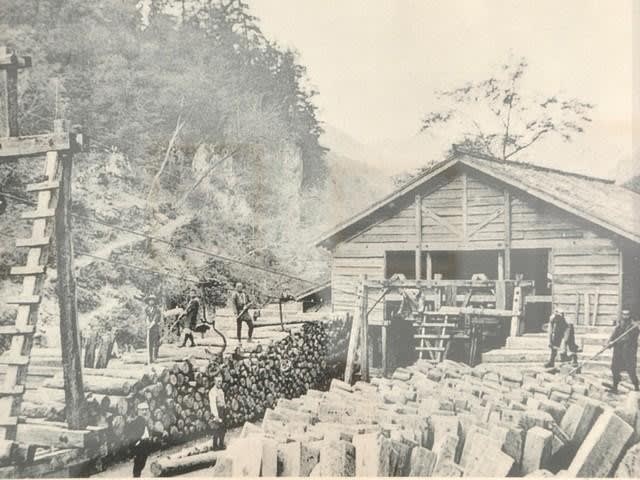

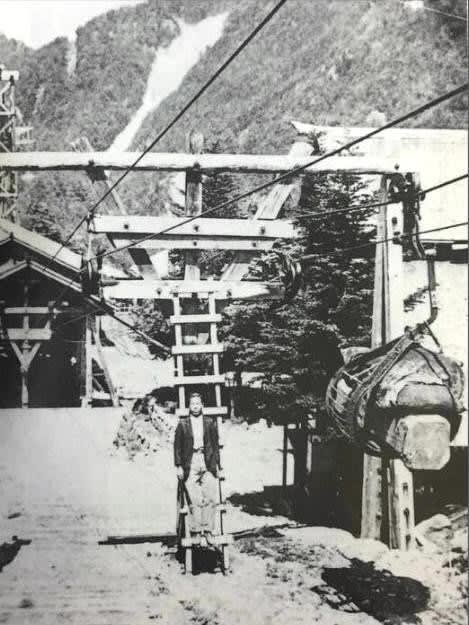

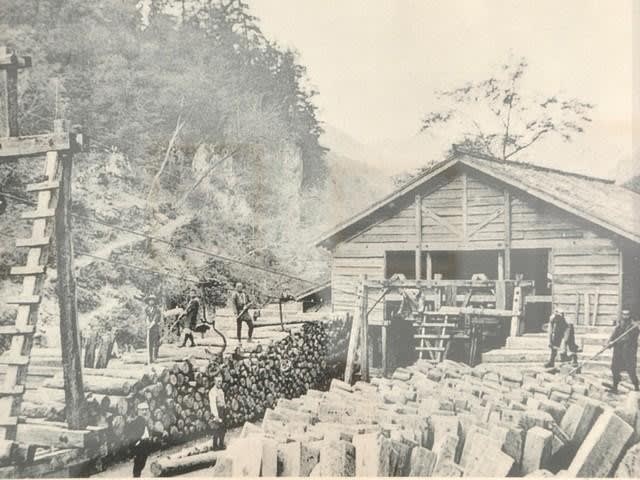

砥沢地区にあった木材の集積場「土場」

木材などを運んだ索道の本線入り口

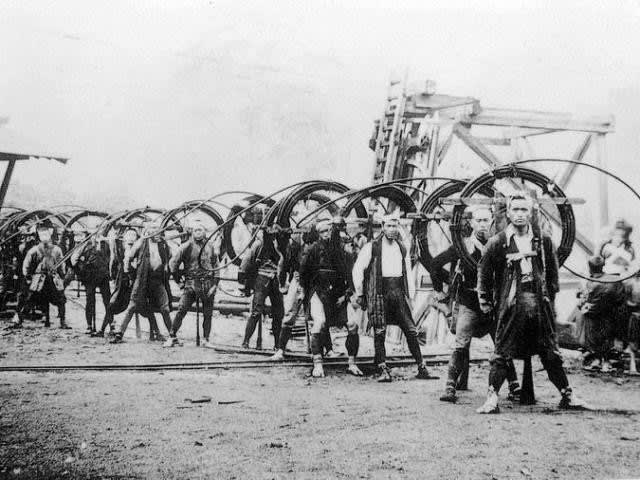

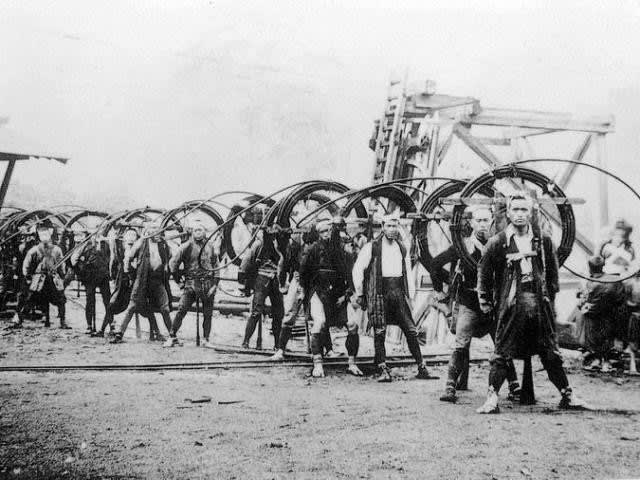

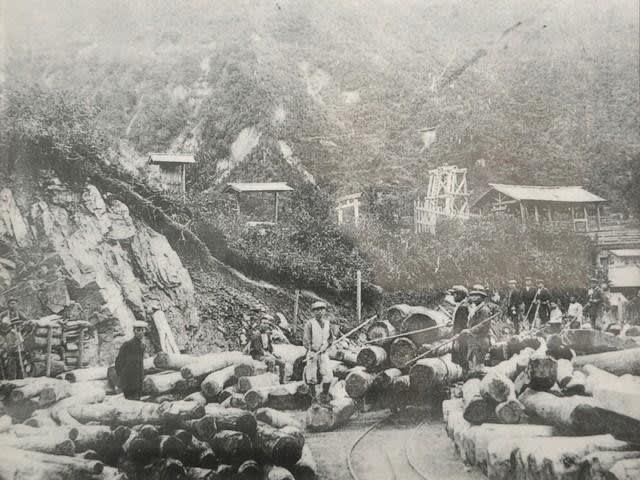

鉄索のロープ運搬の様子

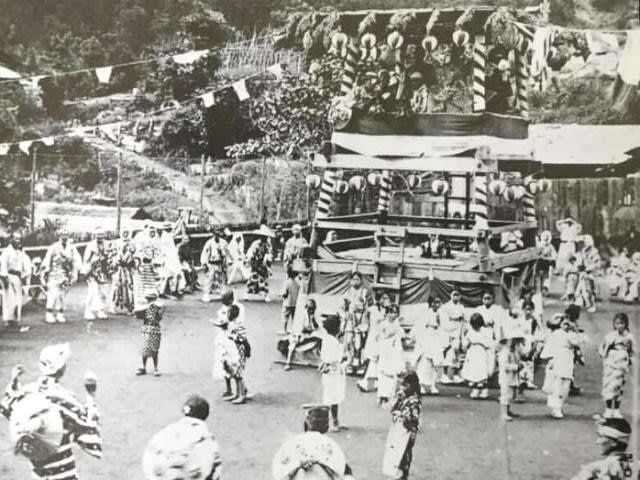

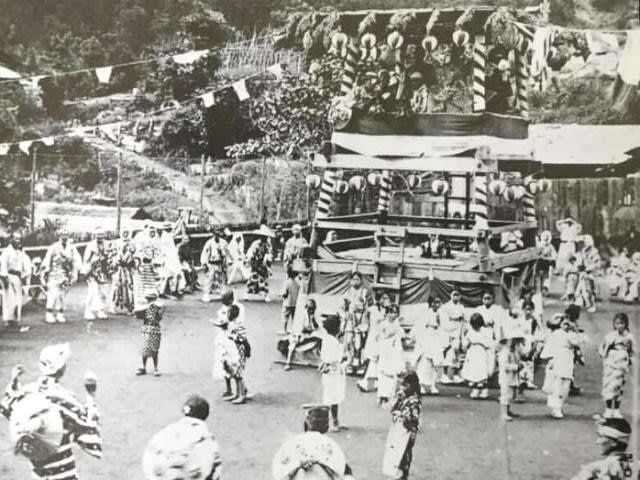

砥沢の集落で行われた盆踊り = 1930(昭和5)年

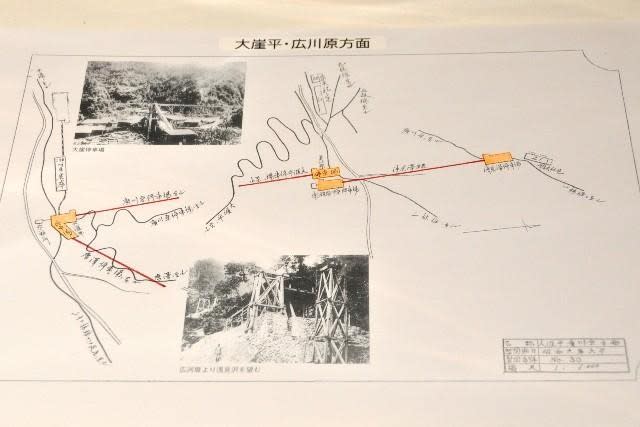

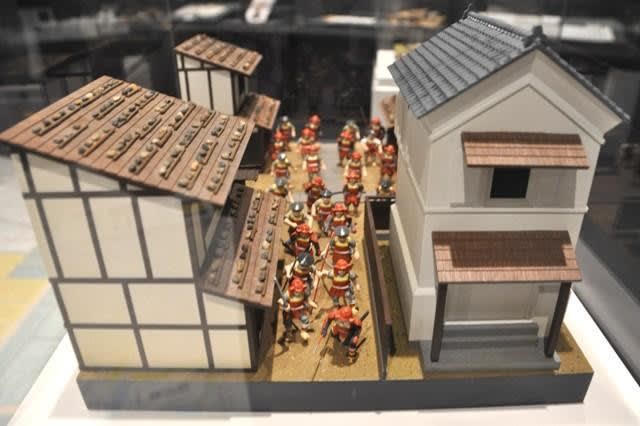

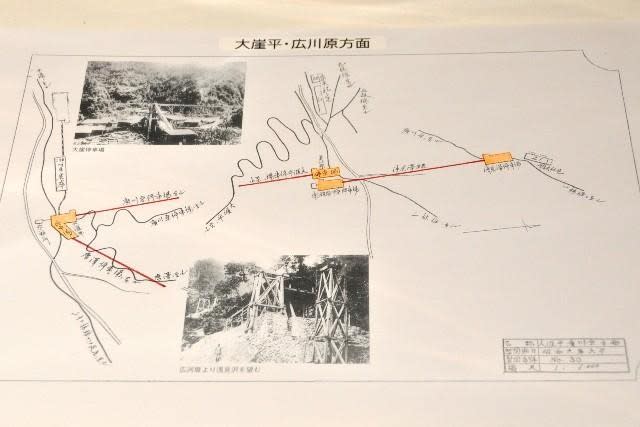

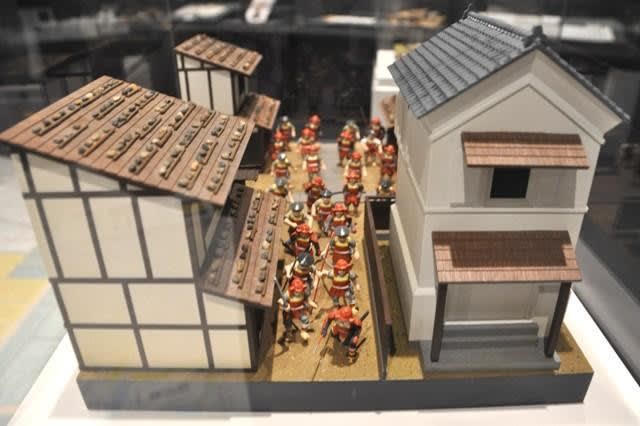

索道 ( 貨物専用のロープウェイ ) を赤い糸で示したジオラマ。 右下が 栃木県足尾町。

補足 : 一番長い全長10kmの索道は、県境を越えて足尾銅山まで結んでいました。 その索道の動力は 40馬力の蒸気機関です。 他は30馬力などです。

インクライン。 木製のレールの上を ケーブルカーで材木を運び降します。

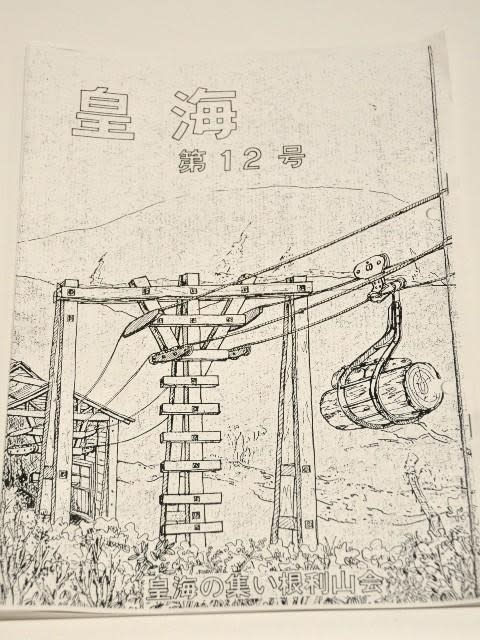

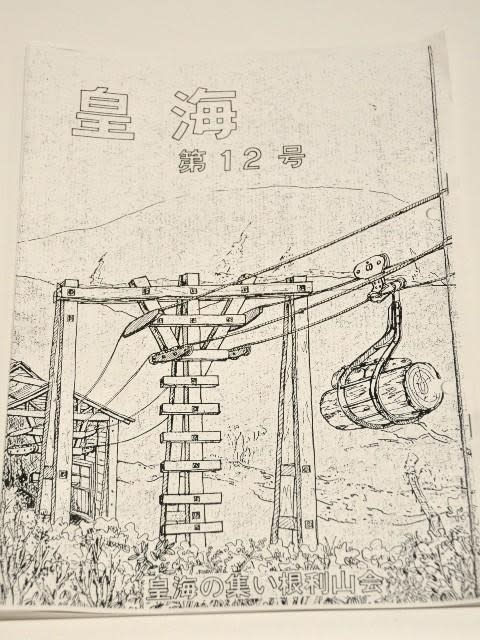

根利山会の方々が編さんされていた機関誌「皇海(すかい)」。 群馬・栃木県境の皇海山から名をとっています。 そのコピーを閲覧できます。

余談ですが、栃木県日光市にある 古河足尾歴史館 2F書籍コーナーにて、現誌を閲覧できます。

企画展示室。

企画展のとなりは 常設展示室です。 沼田市の歴史を紹介しています。

河岸段丘の一角にはかつて 沼田城 があり、天空の城になっていた様です。

沼田城は真田氏の居城だった時期があり、フィギュアが並んでいました。

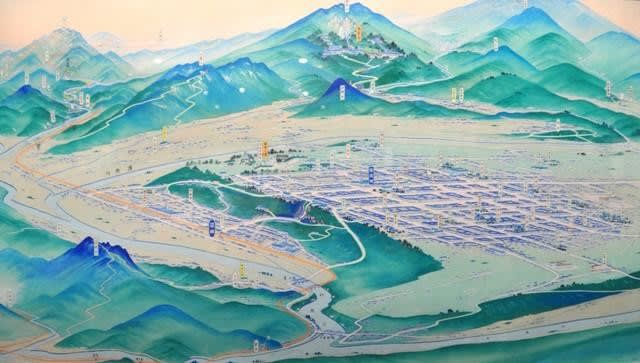

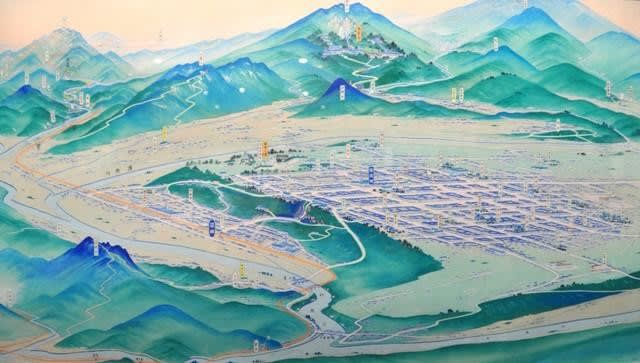

鳥瞰図。 沼田市の街は、台地上の市街地と 下の駅周辺に二分されています。

左奥が越後(新潟)方面。 右に向かうと尾瀬になります。

沼田市歴史資料館は 市役所の建屋の二階にあります。

その手前に、FM尾瀬 の放送スタジオがありました。 満開の桜の話題で盛り上がっています。

大通りをはさんで南側に駐車場があり、連絡通路が3階を結んでいます。

鉄道利用の場合は、長い坂道があるので 徒歩よりもバスやタクシーをお勧めします。 名物(?)の階段道路もありますので、帰路は訪れてみてはいかがでしょう。。。

4月18日(日)まで延長。 水曜定休です。

足尾銅山の坑道の柱や燃料として、根利山の林業が支えていました。 従事者3000人とその家族で複数の集落が形成されました。 当時の日本の最先端の工業技術を持つ足尾銅山は、その町も繁栄していました。

材木を運搬する索道(貨物専用ロープウェイ)には、豊富な物資や貴重な海産物も 根利山の集落に運び込まれ、「別天地」の生活ぶりでした。 のち、銅山の衰退により・・・。

砥沢地区にあった木材の集積場「土場」

木材などを運んだ索道の本線入り口

鉄索のロープ運搬の様子

砥沢の集落で行われた盆踊り = 1930(昭和5)年

索道 ( 貨物専用のロープウェイ ) を赤い糸で示したジオラマ。 右下が 栃木県足尾町。

補足 : 一番長い全長10kmの索道は、県境を越えて足尾銅山まで結んでいました。 その索道の動力は 40馬力の蒸気機関です。 他は30馬力などです。

インクライン。 木製のレールの上を ケーブルカーで材木を運び降します。

根利山会の方々が編さんされていた機関誌「皇海(すかい)」。 群馬・栃木県境の皇海山から名をとっています。 そのコピーを閲覧できます。

余談ですが、栃木県日光市にある 古河足尾歴史館 2F書籍コーナーにて、現誌を閲覧できます。

企画展示室。

企画展のとなりは 常設展示室です。 沼田市の歴史を紹介しています。

河岸段丘の一角にはかつて 沼田城 があり、天空の城になっていた様です。

沼田城は真田氏の居城だった時期があり、フィギュアが並んでいました。

鳥瞰図。 沼田市の街は、台地上の市街地と 下の駅周辺に二分されています。

左奥が越後(新潟)方面。 右に向かうと尾瀬になります。

沼田市歴史資料館は 市役所の建屋の二階にあります。

その手前に、FM尾瀬 の放送スタジオがありました。 満開の桜の話題で盛り上がっています。

大通りをはさんで南側に駐車場があり、連絡通路が3階を結んでいます。

鉄道利用の場合は、長い坂道があるので 徒歩よりもバスやタクシーをお勧めします。 名物(?)の階段道路もありますので、帰路は訪れてみてはいかがでしょう。。。