日向薬師は、伊勢原市役所の北西約6kmのところ

県道63号線から県道603号線へ日向川沿いの道を案内板に従い登ります

駐車場は、日向薬師から七沢温泉へ続く林道脇に有ります

駐車場は、日向薬師から七沢温泉へ続く林道脇に有ります

駐車場から下るようにして、日向薬師宝城坊へ向かいます

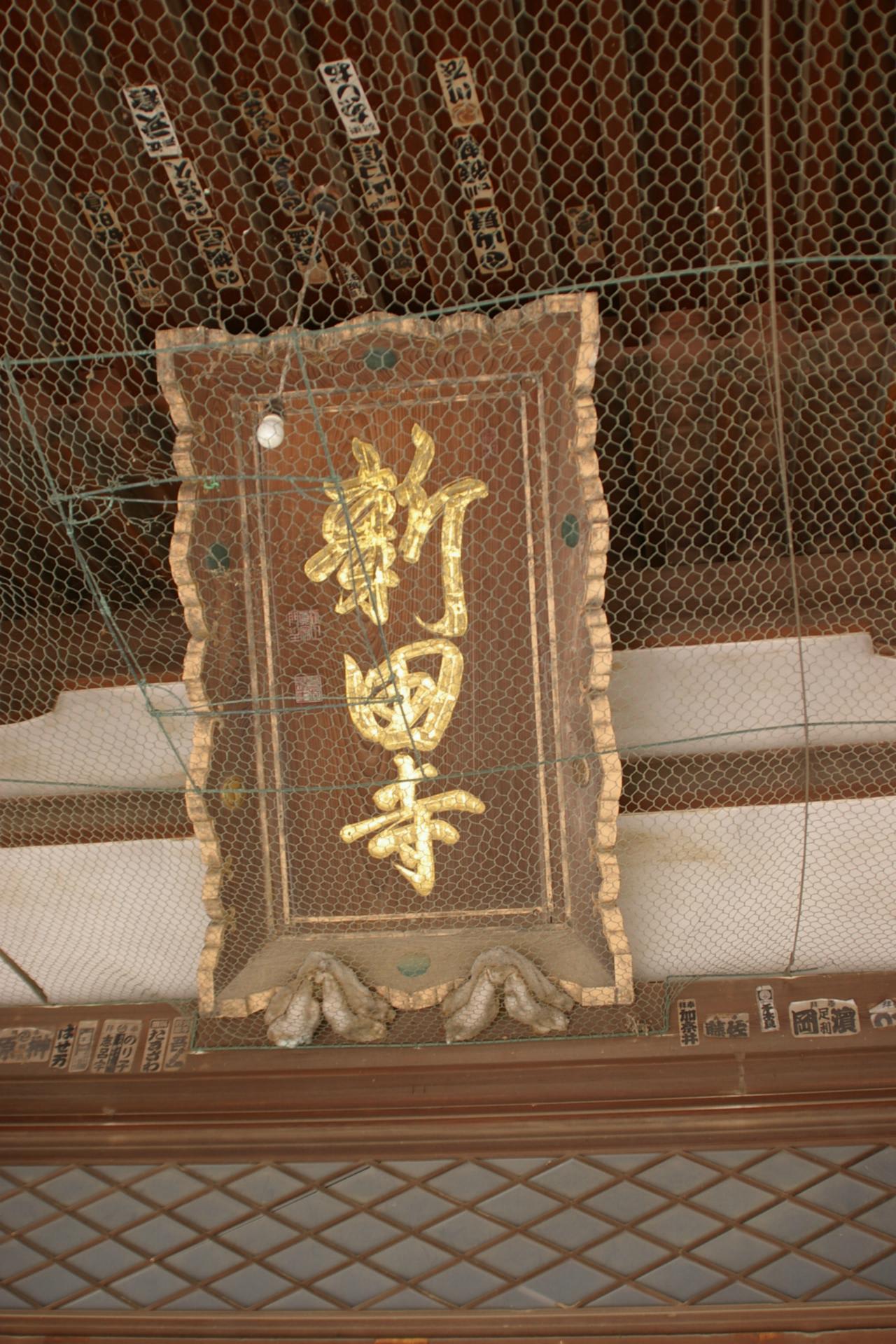

重要文化財 日向薬師です

薬師堂は改修工事中です、弘法大師様の像はそのままになっています

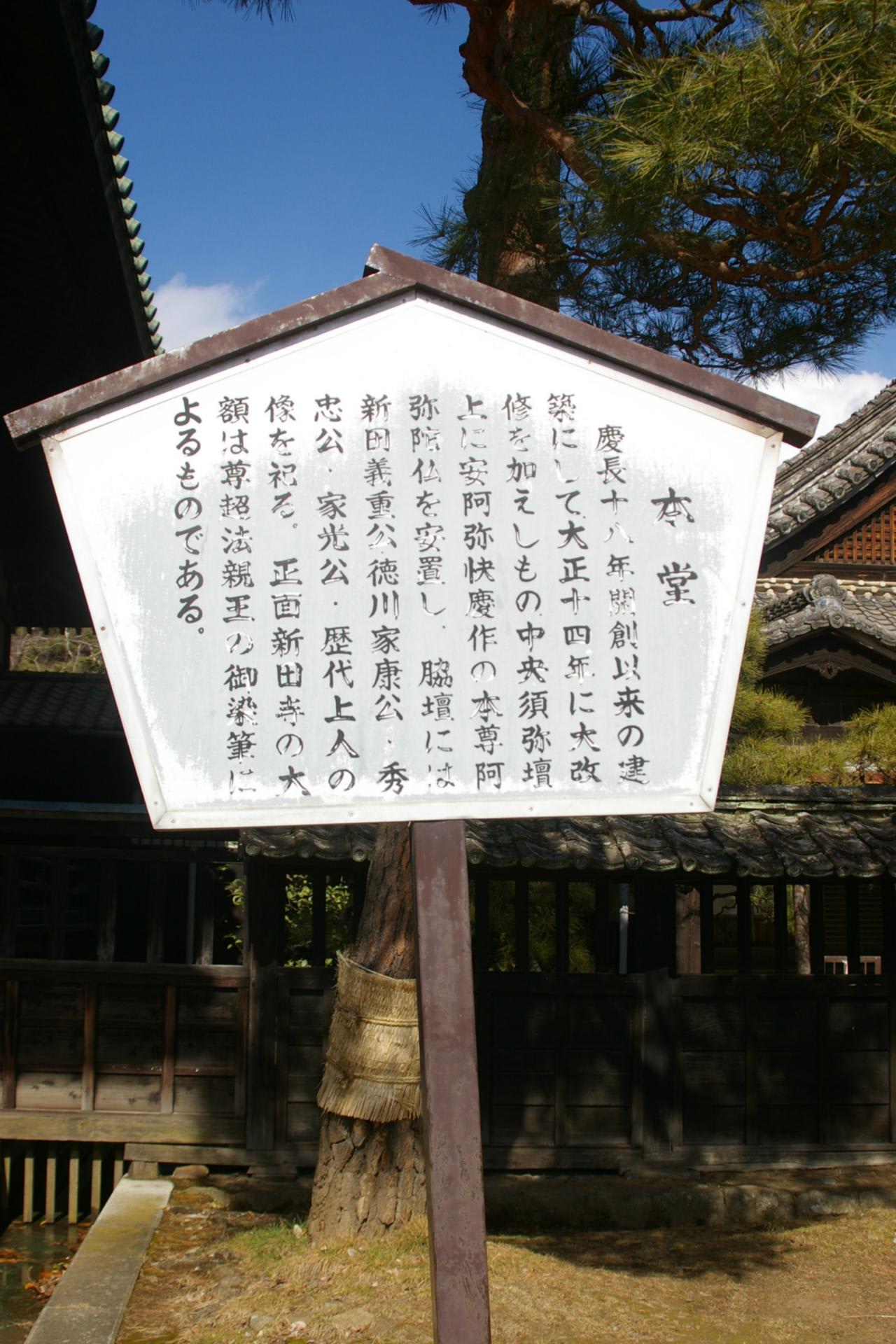

宝城坊本堂説明版です

国指定重要文化財 宝城坊本堂

宝城坊は旧霊山寺の別当坊で、この本堂は霊山寺の本堂を引き継いだものである。霊山寺は、霊亀二

年(716)の創建と伝えられる真言宗の古刹で、「吾妻鏡」の建久5年(1194)源頼朝参詣の記

亊には「是行基菩薩建立、薬師如来霊場也」とあり、早くから崇敬を集めてきた様子が窺える。

南北朝時代の暦応3年(1340)の銅鐘銘によると、この時に十二神将を勧請していること、また

康暦2年(1380)には遠江国・三河国二か国の棟別をもって修造すべき綸旨が下されているので、

この頃に本格的な本堂の造営があったと考えられる。

その後、江戸時代には万治3年(1660)に幕府から丹沢の立木百本の寄進を得て修造が行われて

おり、現本堂はこの時の再建と考えられている。柱や繋梁などの一部には前の本堂の古材が再利用され

ている。

本堂は寄棟造、茅葺の七間堂で南面んしている。内部は前方二間を土間床の外陣、後方三間を板敷の

内陣で、内外陣境に中央五間は中敷居に引違格子戸を構えている。天井は内外陣とも側廻りの一間通り

を化粧屋根裏、内側は竿縁天井となっている。

この本堂は、数次にわたる政変を経て現在の姿となったもので、簡素ながら古材を再利用して中世的

な華やかな外陣に架構に見るべきものがあり貴重である。

平成九年一月 伊勢原市教育委員会

伊勢原市指定重要文化財 史跡 宝城坊境内

指定日 昭和48年3月23日

日向・宝城坊は一般的には「日向薬師」と呼ばれています。霊亀二年(716)に行基が開創したと

いわれているのが霊山寺で、その中の一坊である宝城坊だけが現存しています。

この霊山寺には、天暦六年(952)に村上天皇の発願により梵鐘が納められました。その後、歌人

として有名の相模守 大江公貴の妻 相模が、眼病平癒を祈って参詣しています。また、仁平三年(1

153)には鳥羽上皇の院宣で銅鐘が改鋳されています。建久五年(1194)には源頼朝が娘、大姫

の病気治癒を祈って参詣し、その後は頼朝の妻北条政子、鎌倉公方足利基氏、小田原北条氏などが参詣

しています。また、修験場としても有名で、文明十八年(1486)に本山派修験の棟梁、聖護院准后

道興が奥州巡錫の際に逗留しています。

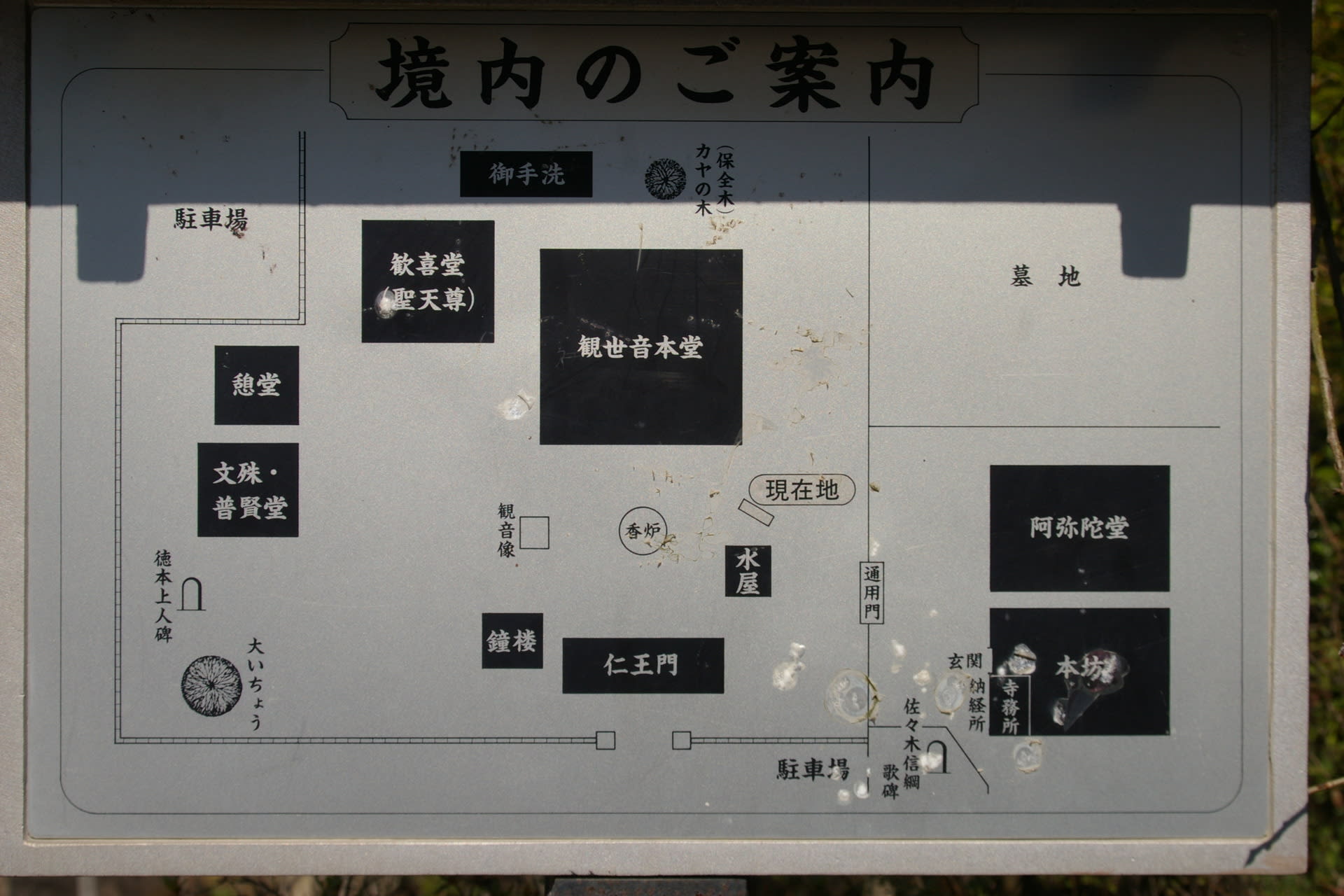

境内中央には、国指定重要文化財の本堂、東側には市指定重要文化財の鐘堂、県指定重要文化財の二

本杉、西側には国指定重要文化財を収蔵する宝殿があります。

東へ進むと、大杉が見えて来ます

県指定天然記念物 宝城坊の二本杉 石碑です、胸高周囲6.3mと7.8mの、共に巨木です

北西側から

鐘楼です

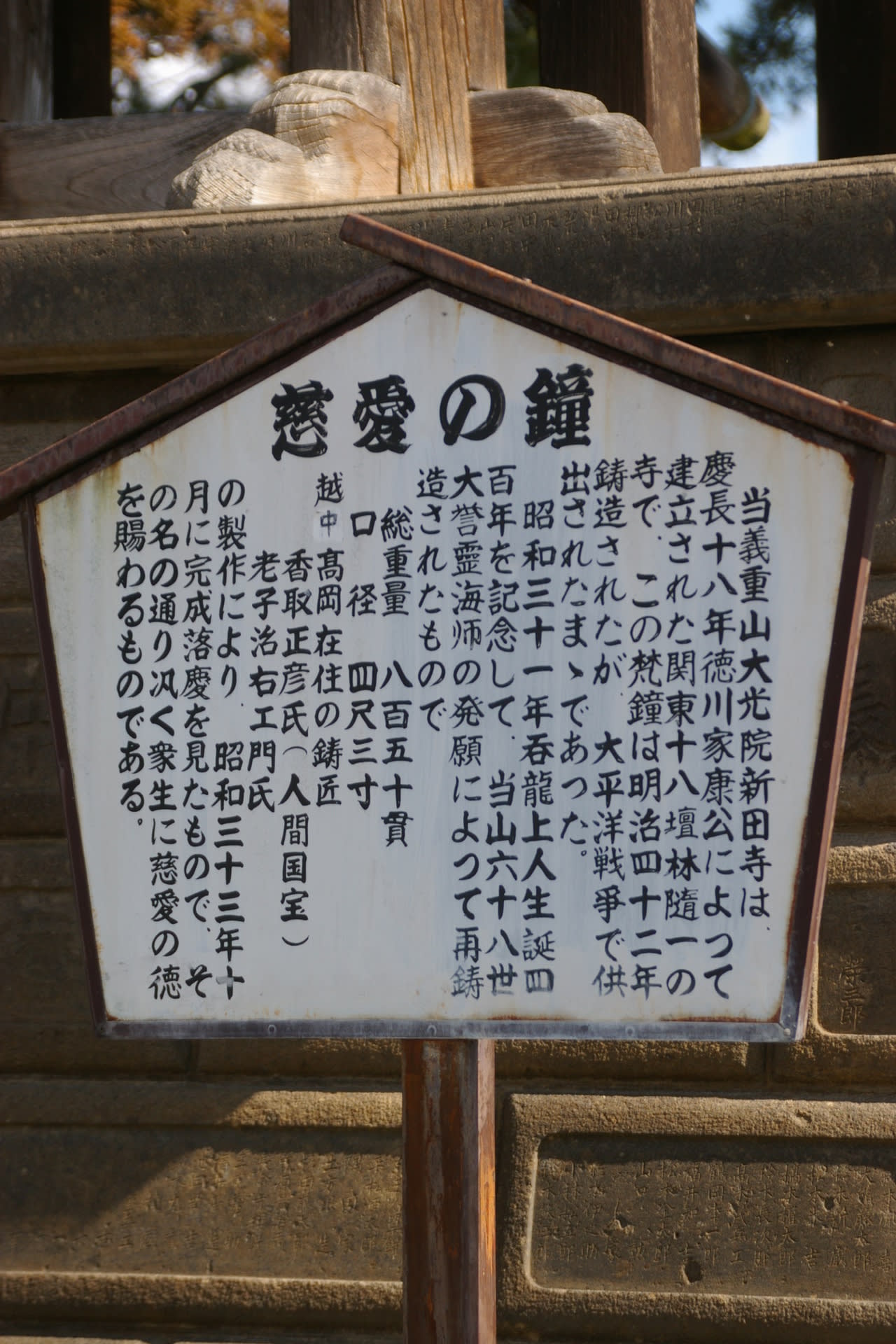

梵鐘です

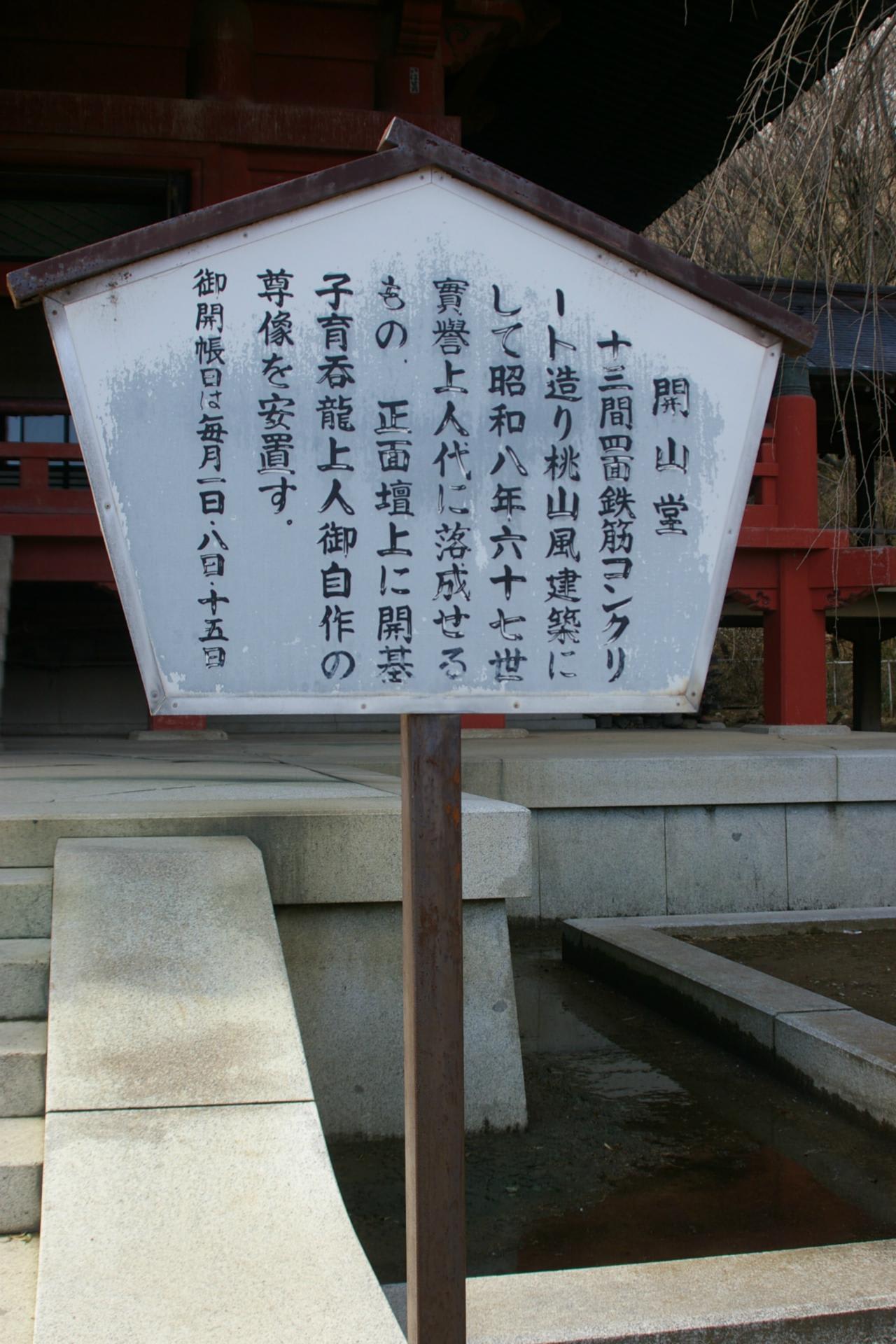

説明版です

鐘楼の北側にある、古木の根元に虚空蔵菩薩が祀られています

説明版です

参道入り口には、撫で牛と獅子の狛犬?がありました

では次へ行きましょう

県道63号線から県道603号線へ日向川沿いの道を案内板に従い登ります

駐車場は、日向薬師から七沢温泉へ続く林道脇に有ります

駐車場は、日向薬師から七沢温泉へ続く林道脇に有ります

駐車場から下るようにして、日向薬師宝城坊へ向かいます

重要文化財 日向薬師です

薬師堂は改修工事中です、弘法大師様の像はそのままになっています

宝城坊本堂説明版です

国指定重要文化財 宝城坊本堂

宝城坊は旧霊山寺の別当坊で、この本堂は霊山寺の本堂を引き継いだものである。霊山寺は、霊亀二

年(716)の創建と伝えられる真言宗の古刹で、「吾妻鏡」の建久5年(1194)源頼朝参詣の記

亊には「是行基菩薩建立、薬師如来霊場也」とあり、早くから崇敬を集めてきた様子が窺える。

南北朝時代の暦応3年(1340)の銅鐘銘によると、この時に十二神将を勧請していること、また

康暦2年(1380)には遠江国・三河国二か国の棟別をもって修造すべき綸旨が下されているので、

この頃に本格的な本堂の造営があったと考えられる。

その後、江戸時代には万治3年(1660)に幕府から丹沢の立木百本の寄進を得て修造が行われて

おり、現本堂はこの時の再建と考えられている。柱や繋梁などの一部には前の本堂の古材が再利用され

ている。

本堂は寄棟造、茅葺の七間堂で南面んしている。内部は前方二間を土間床の外陣、後方三間を板敷の

内陣で、内外陣境に中央五間は中敷居に引違格子戸を構えている。天井は内外陣とも側廻りの一間通り

を化粧屋根裏、内側は竿縁天井となっている。

この本堂は、数次にわたる政変を経て現在の姿となったもので、簡素ながら古材を再利用して中世的

な華やかな外陣に架構に見るべきものがあり貴重である。

平成九年一月 伊勢原市教育委員会

伊勢原市指定重要文化財 史跡 宝城坊境内

指定日 昭和48年3月23日

日向・宝城坊は一般的には「日向薬師」と呼ばれています。霊亀二年(716)に行基が開創したと

いわれているのが霊山寺で、その中の一坊である宝城坊だけが現存しています。

この霊山寺には、天暦六年(952)に村上天皇の発願により梵鐘が納められました。その後、歌人

として有名の相模守 大江公貴の妻 相模が、眼病平癒を祈って参詣しています。また、仁平三年(1

153)には鳥羽上皇の院宣で銅鐘が改鋳されています。建久五年(1194)には源頼朝が娘、大姫

の病気治癒を祈って参詣し、その後は頼朝の妻北条政子、鎌倉公方足利基氏、小田原北条氏などが参詣

しています。また、修験場としても有名で、文明十八年(1486)に本山派修験の棟梁、聖護院准后

道興が奥州巡錫の際に逗留しています。

境内中央には、国指定重要文化財の本堂、東側には市指定重要文化財の鐘堂、県指定重要文化財の二

本杉、西側には国指定重要文化財を収蔵する宝殿があります。

東へ進むと、大杉が見えて来ます

県指定天然記念物 宝城坊の二本杉 石碑です、胸高周囲6.3mと7.8mの、共に巨木です

北西側から

鐘楼です

梵鐘です

説明版です

鐘楼の北側にある、古木の根元に虚空蔵菩薩が祀られています

説明版です

参道入り口には、撫で牛と獅子の狛犬?がありました

では次へ行きましょう