2023.10.13(金)曇、晴れ 越すに越されぬ七廻り八峠

巡礼者: 小原、津田

タイム: 成相寺着 8:00 成相寺発 8:15

参道分岐点8:35 天橋立 9:30

文殊 10:15

カトリック宮津教会着 11:00 発 11:20

山中十字路着 12:00(昼食) 発 12:30

小寺国道178線13:40 七廻八峠ロスタイム約60分か?

由良15:35 丹後由良駅 16:00

https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6046431.html

待ちに待った巡礼の日が来た。とは言っても前の日には妙に緊張する。というのは今回のルートは記録では通行不能の峠がいくつか含まれているからだ。

津田さんの車で成相寺の駐車場まで送ってもらう。津田さんは天橋立に車を置いて、参道を登ってくると言う。成相寺は8時の開門なので受付で待っていると、係の人が出勤してこられたので少し早くに入れてもらう。

第二十八番 成相山 成相寺

第二十八番 成相山 成相寺

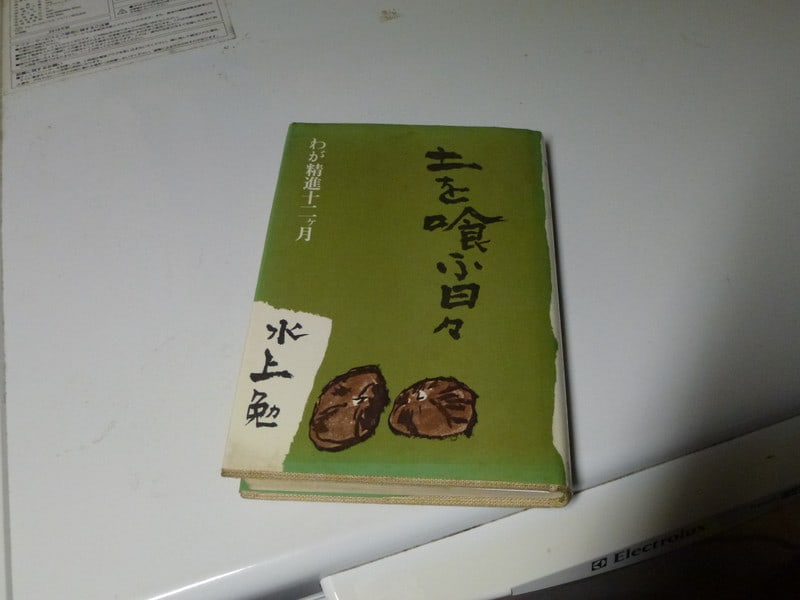

まだ網の幕が張られている本堂で、作法通り開教偈から本尊真言までお経をあげていると8時になり改めて真言を唱える。納経の朱印をいただき、記念撮影をして成相寺を後にする。下りはかつての参道を下るべく、バス道を降りていく。旧参道は地図には破線で示されているが、心空さんも歩いていないし、加藤淳子さんの参考書「街道を歩く 西国三十三所」でも分岐点が解らなかったとある。バス道は時々視界が開き、阿蘇海側の絶景が素晴らしい。

下っていくと五重塔があり、やがて阿蘇海の景色が現れる。

下っていくと五重塔があり、やがて阿蘇海の景色が現れる。

なにより誰一人あうこともなく、心ゆくまで眺められることがいい。やがて右手に災害で荒れた地形が現れ、そこに草深い山道が続いている。

道標も何も無いのだが地図アプリで見るとここが分岐点だ。ザックを下ろして地下足袋に履き替えていると草道の向こうから「小原さ~ん」と声がかかる、津田さんが登ってきたのだ。さっそく草道を降りていくがあまり人が歩いている様子は無い。近畿自然歩道として整備されていただろうロープの柵や道標がある。一ヶ所展望所があり、天橋立とその周囲の景色が最高のところがある。下っていくほどに道はきれいになり、地蔵や板碑など現れて参道らしくなる。旧街道の参道入り口にたどり着くとそこには立派な道標が立っていた。

天橋立の絶景、一の地蔵そして板碑群

正式には成相寺参詣道本坂道というようだ。成相寺は観光客も含めて多くの参拝者があり、入山料他いくらかの収入があるだろうから、その極一部でこの参詣道の整備をしてもらえないかと思う。道といい景色と言い絶好の場所なのだから。 本坂道入り口

本坂道入り口

朝の準備に忙がわしい土産物店を横目に天橋立を歩く。10年続いた天橋立トライアスロンの会場だったので、スタッフをしていたわたしは何度ここを歩いたことだろう。あの頃は若かったなあと妙な感傷に浸ってしまう。外国人の観光客が多く、聞き慣れない言葉が飛び交う。わたし達の姿はきっと奇異に映っているだろうが、誰も気に留めている様子はなく、嬉しいような残念なような、、、。「ここは西国巡礼の道中でも随一の景色だろうね」と話ながら歩く。

文殊から国道を行くと、犬堂の碑という珍しい石碑に出合う。江戸時代に賢い犬が寺用を果たしていたが亡くなったのでその死を憐れんでお堂を建て、やがてお堂が壊れて石碑を建てたという。何とも立派な石碑で、犬のためにそれだけのことをするというのは江戸時代というのは結構豊だったんだなあと感心する。

犬堂の碑

犬堂の碑

国道から宮津の旧市街、街道を行く。古い街並みというのは心がなごむ、やがて旧三上家住宅が南側に現れる。北前船で栄えた豪商の屋敷で、ゆっくり見物していきたいところだが今回はパス。適当に路地を楽しみ、京街道の府道に出、和貴宮神社のある通りに入る。和貴宮神社には大きな楠と水越岩という大岩があり、かつてはここまで海岸線が来ていたという。宮津という地名の語源だという、宮のある津ということだろうが、その宮がどの神社であるかは判然としていない。(京都地名語源辞典)お詣りをしてカトリック宮津教会に向かう。

旧三上家住宅、和貴神社水越岩

旧三上家住宅、和貴神社水越岩

明治29年に建てられた、現役の教会としては日本でもっとも古い教会ということだ。畳敷きの礼拝堂だそうだが残念ながら閉まっており中は見られない。横に廻ってステンドグラスを見物していると、自転車の婦人が門から飛び出してきて、津田さんと接触しそうになる。「こちらの方ですか?」「中を見せて頂くわけにいきませんか?」偶然に教会の方であって、快く鍵を開け聖堂に案内された。ドアを開けてびっくりしたのは、先程のステンドグラスを通した陽光が床と傘立てに見事に映っているのだ。赤、緑、青とそのグラデーションが美しい。「写真に撮ってもいいですか?」「こちらはもっときれいですよ」噂通りの畳にその光が映っている。立体的なテーブルでなくて平面的な畳に映るその光は、きっと計算されたものに違いない。「朝の光は祭壇の辺りに映るんですよ」などと話を聞いているうちに曇ってきたのか、美しい模様は消えてしまった。

宮津教会は畳敷きである。

宮津教会は畳敷きである。

笈摺(おいずる)に白衣の巡礼スタイルの二人が教会を訪れている姿はなんとも奇妙なものだが、教会のご婦人に巡り会えたのも美しい光景を見られたのも神さまの思し召しかもしれない。津田さんの叔母さんが敬虔なクリスチャンでミサに伺うことを約束して、宮津教会を後にする。

「小原さんは本当に人と会う運があるなあ」前回の四方さんの事を思い出して言っておられるのかもしれないが、確かに巡礼を始めてから偶然の出会いが増えたようだ。つづく

藤井豆腐店

藤井豆腐店 二ツ橋西南の道しるべ

二ツ橋西南の道しるべ