2012.8.31(金)晴れ

11:22 じょんのび村スタート

清水10分休憩

12:20 菅坂峠着~与保呂~堂奥15分間昼食

13:30 多門院三国岳トンネル下着 13:40発~多門院彷徨

14:25 多門院発~与保呂~亀岩~山田邸

15:30 行永山田邸発~菅坂峠着16:30

17:06 じょんのび村着(走行57,73Km)

多門院は正式には「たもんいん」と呼ぶそうだが、地元などでは「たもいん」とよばれているみたいだ。多門院というお寺があるのかと思えば、実はそうでは無かった。

それでも毘沙門天がまつられているので元は多聞院だったのだろうと思うが、定かでは無い。

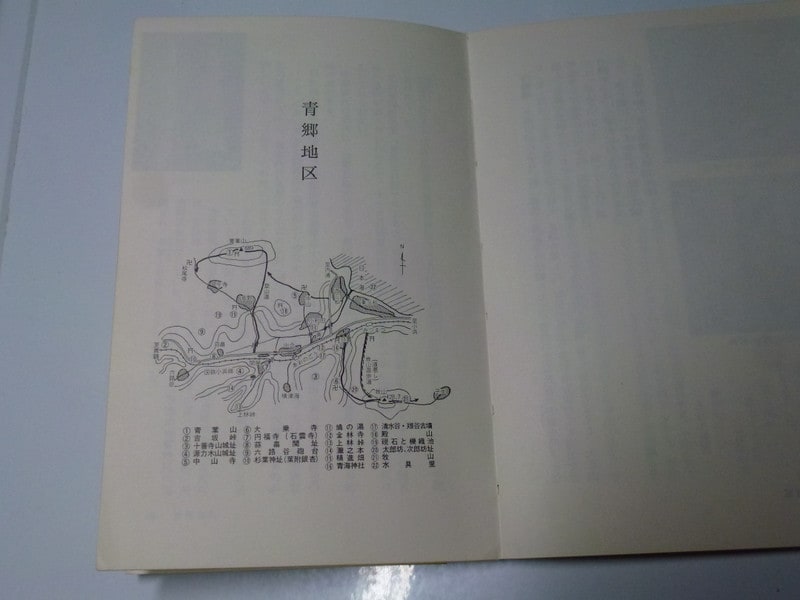

多門院には胡麻峠からの道が降りてくる。その辺りに小字の胡麻があるそうなので確認に行くのが今日の目的である。

菅坂峠の登り、清水の辺りで鋳物師井関伝助氏の屋敷跡を写真に撮ろうと、自転車を府道脇の電柱のところに駐める。ふと足下に目をやると例の鉄滓が転がっている。さすがに鋳物師の現場だと思って屋敷跡を見て歩くが、はでなスタイルだけに引け目を感じる。そこそこにして後にするが、改めて許可をもらって調査してみたい。ただ自転車を駐めた辺りで錆びた鉄板を拾った。厚さはないが、鋳物や鍛冶の原材料となるいわゆる地金(じがね)ではあるまいか。

鋳物師井関伝助氏の屋敷跡

菅坂峠を越え、亀岩から与保呂に入る。予想以上に大きな住宅街で、舞鶴道の高架のあたりでやっと田舎らしくなってくる。舞鶴道に沿って多門院への道を辿る。この道もかつては重要な峠だったろうと思う、なぜなら菅坂峠から降りてきた道が出合うところでもあるからだ。菅坂峠は現在車道として随分西に向かい亀岩に降りているが、本来の峠道は与保呂木下に下るものだろう。寛政十一年丹波国大絵図にも与保呂に向かうものと白滝に向かうものが掲載されている。

与保呂から菅坂峠方面を望む。

東舞鶴ICの下をくぐって、堂奥を右に曲がる。後は祖母谷川に沿って登るばかしなのだが、とりあえず天神社という小さな社で昼食をとる。多門院と堂奥はかつてはひとつの村で、この下にある山口神社を氏神としていたそうだ。

天神神社、右手向こうに山口神社の森が見える。

農作業中の女性に出合ったので、多門院のことを訪ねると、「奥に行くことは無いので奥のことはわからへんの」とのことだった。奥ったって2Km余りのことだが、下の人にとって奥に行く理由は何一つ無いのだろう。もちろんそこから奥には店一つ無い、坪峠や佐武峠華やかりし頃ならいざ知らず、奥に実家でも無いなら一生行くことの無い2Kmなのかもしれない。つづく

【晴徨雨読】31日目(2006.8.31)晴れ 佐渡~新発田市

佐渡では人の親切を随分感じたが、交通マナーの悪さには閉口した。マナー以前の道路環境の悪さかもしれない。新潟から紫雲寺記念公園までも港の殺伐とした景色や、住宅地の中を走るだけでまるでつまらないコースだった。紫雲寺では泊まるところが無くて、オートキャンプ場に一人で泊まる。とても素敵なキャンプ場だったが、一人きりというのは何とも寂しいものだ。

これ海じゃ無くて川なのだ、阿賀野川。

今日のじょん:多門院のお寺のワンは傑作だった。誰も居なくて、自転車スタイルで入ったものだから、ワンワン吠えるのだが、常に笑った顔なのだ。猫みたいな顔している。