3連休の3日目。3日も休むと疲れも取れて体調も良いので5時前に起床。

明るくなってから改めて外を見たら、気づきませんでしたが夜間に雪が降ったようです。

今日の最高気温は11度の予報なので、すぐに溶けるでしょう。

先週の平日からアベンジャーの魚雷作りを始めてました。

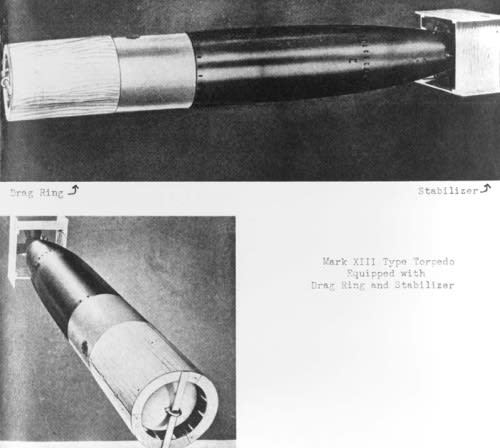

魚雷の色をネットで調べていたら、こんな画像を見つけました。(Wikimediaでパブリックドメインです)

日本の九一式魚雷の脱落式木製尾翼:框板を見た米軍が真似したという、スタビライザーとドラッグリングです。

こんな木製のカバーなど無い方がカッコいいのですが、反面おもしろいので付けることにします。

魚雷本体の色は頭部が白に近いグレイで、後部はブロンズということでした。

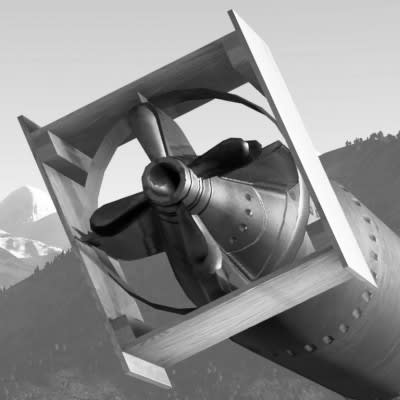

下は別のサイトで見つけたCG画像です。

四隅に角材で補強が入っているのがわかります。

100均で売っていたt0.5のプラ板を使ってみました。

タミヤのプラ板は硬いですがそれよりも密度が薄い感じ。

カッターでスジを付けて折ると、タミヤのはパキッっときれいに折れますが、これは層が剥がれるような折れ方をします。

四隅にはタミヤの1X1材を貼りましたが、硬くて精度も悪い。角棒はエバグリの方が使い易いですね。

CGでは平角材で描いてますが、実物画像は角材に見えるので。

尾翼のリングは、右下のキットのパーツを薄くして使いました。

t0.3プラ板で置き換えようとしましたが、平板からリングを作るのはきれいな丸に丸めることができず失敗、断念したので。

ドラッグリングはこんな薄い板でできています。記載はありませんでしたが1/2inchっていうところでしょうか。

先端のバルクヘッドは120度の3分割のようです。

CGでは3分割は表現していないようです。

魚雷の径は572mmでスケールでは11.9mm。キットの魚雷はきれいな円筒ではないですが実測でおよそ11.5mmです。

仕事中ずっとドラッグリングをどうやって作るか考えていて、ふと気づくと手が止まっていることがしばしば。

10mm以上のプラパイプは売ってないし、芯金代わりになる径の丸棒を探しても見当たりません。

材料の候補を2案考えました。(1)t0.5バルサ、(2)t0.14のプラペーパー。

プラモデルが競技であれば、木の表現に本当の木材を使うのはレギュレーション違反かもしれないけど、手段を択ばないのです。

小学生高学年の頃、いきなり親父がUコンのスピットファイアの木製キットを買って帰ってきて、これを作れと無茶ぶりされました。

現在のようにインターネットもなく、模型の先輩も入門書も無い初心者の子供が作れるわけがありません。

当然完成はしませんでしたが、作れなかったトラウマと共にバルサは水に漬けると丸めることができるという知識をこの経験で得ました。

手持ちで最も薄いt0.5(実測t0.64)のバルサ板を水に漬けてから、魚雷に巻いてテープで固定し、ひと晩乾燥させました。

円を描く製図用テンプレートに丁度外径にピッタリの孔があったので、それに嵌めて接着治具にしました。

バルクヘッド(孔明き円盤)はプラ板t0.5。孔は8mmのドリルで明けました。

プラ板に外周をコンパスカッターで決めてから、コンパスの針穴をセンターポンチに8mmの孔をボール盤で明けたのですが、同軸が出ず2個失敗したので断念。

先に孔を明け、テンプレートを孔のセンターに目見当で合わせ外径をニードルで罫書き、ニッパで多角形にカットしたものをバルサの円筒に接着。

バルサの外径に合わせてヤスリで丸く整形しました。

実物のバルクヘッドの内側にはリブが付くようですが、強度を確保するためにバルサ円筒の内径に合わせた孔明き円盤の2枚重ねにしました。

スタビライザーとドラッグリングのバルクヘッドには、プラ板の上に経木を貼って木製化します。

経木は以前、潜水艦の甲板に使いましたが、魚市場で買った在庫がまだまだふんだんにあるので。

先にプラ板を経木やバルサに似た色に塗っておけばよかったと。

今日は木の色塗りから始めます。