今年の冬は寒さが厳しくないので、新型コロナウイルスを迎え撃つのには不幸中の幸いというか、寒さで免疫がショボくなった状態ではなくて、元気な状態で迎撃できて、まだ良かった気がしますねえ。

模型部屋もさほど寒くはないので、作業がはかどりました。

サフを吹いて念入りにミスを探し、修正しました。

まずは主翼前縁に黄橙色をふいて、マスキング。

その後、上翼と胴体の日の丸は塗装にしたので、胴体には白を吹いて、赤はモンザレッド。

手順は白を吹いたら、赤の位置に丸を貼って、白を赤の周りに帯でマスキング。

中心の丸を剥がしてから赤をプー、の状態がこれ。

赤が乾燥したら、丸で赤をマスキングし直した状態がこれ。

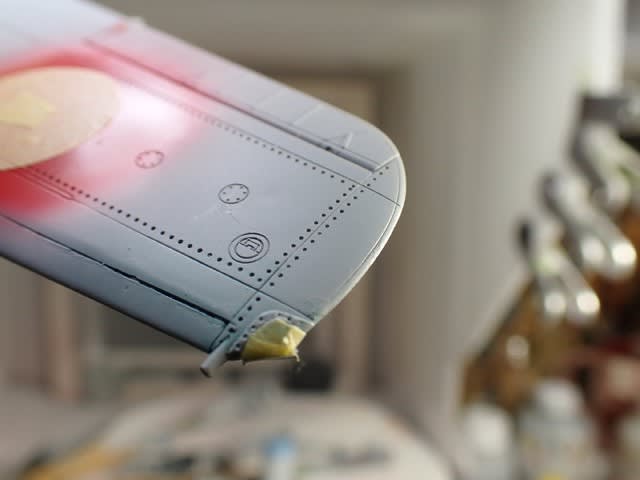

翼端は下面のみポリパテが薄っすら黄色く透けて見えるまで切り上げました。

上面は温存して触らず。

翼端はこんなの。

こんな繊細なデティールを、俺みたいな下手くそには彫り直せないですから。

このキット、フラップが下げ状態で、前縁スラットが出た状態になってます。

フラップはオープンにしましたが、スラットは仕舞いました。

スラットは水平尾翼と連動しているそうなので、水平尾翼を水平位置にしたら、仕舞わないとおかしいので。

そのスラットは、展開状態しか考えて無いようで、上手く収まらなかったので、エナメルパテで隙間を埋めましたが、こうやって画像でみると、まだ少々段差が残ってるのに気づいたので、やり直そうか。

乾燥待つ間にエンジンなどを塗装。

今回は塗った後に磨くと光るメタルカラーのアイアンを使いました。

いまいちパッとしないので、ブラウン系でウオッシングしてみます。

カウリングに入れたら見えないだろうけど。

プラグコードを付けようか考えましたが、見えなそうなのでパス。

前列の9気筒がこんなに窮屈で間隔が狭いと、後列に風があたらないですね。

空冷でこれでは無理があるのが素人にもわかります。

大体、先週の土日でこの辺まで進んでいました。

日の丸をマスキングしたままで、黒でパネルラインを吹きます。

基本色はMrカラーの124番濃緑色で、全体にプー。

陸軍色のもう少し明るい緑をパネル中央に吹いて褪色表現。

タミヤのラッカーの濃緑色に黒を混ぜて、もう一度パネルラインを強調。

この画像じゃあんまりわかんない。

日の丸にマスキングのめくれが見えるくらい。

こっちだともう少しニュアンスがわかるかな。

翼の左右方向はスジ彫りの後ろ側、前後方向のラインは中心に濃い色を吹いてます。

半艶クリアを吹いてから、ウエザリングカラーでウオッシングすればもう少しニュアンスが出る予定。

塗り分けはマスキングテープを浮かさずクッキリにしました。

日の丸の部分はこのあと#2000のペーパーで塗り分けのエッジを均しました。

乾燥待ちの間にアンテナマストに張り線用のヒートンを付けました。

マストは金属線で置き換えずにキットのプラのまま。

先端に0.2mmの孔を明けて、0.05mmの銅線を捩じって差し込み接着。

アンテナマストはキットのままだと外板の孔に差し込み接着ですが、外板の厚さだけではグラつきそうなので、裏側にプラの端材を貼ってドリルで穿孔。

穴を深くして差し込み接着したので、ガッチリでグラつきません。

主翼下面の日の丸はデカール。

古いのでなかなか剥がれません。

ぬるま湯が良いと聞いたので、デカールを水に浮かしたままでレンジでチンしたら、粉々になりました。

そりゃ高周波で振動させたら割れるわね。

上面を塗装にしたので予備があるから大丈夫。

今度は慎重に、水だけでチンしたお湯につけたら難なく剥がれました。

現在乾燥中。

塗り始めると早いですね。

本当はもう少し塗装であれこれやって楽しみたいんだけど。

この週末は、土日共にそれほど寒くも無く、ときおり陽もさして過ごしやすい休日でした。

重たい望遠を持って散歩に出るものの、カラスやヒヨドリ、ヤマバト、スズメ以外の鳥を見かけません。

こういうのはいました。

とさかのようなのがあるので、カシラダカ。

それと、昔は食用に獲られていたツグミ。

スズメよりは食べでがありそうです。

もう少し暖かくなれば他の鳥が来るんでしょうが。

塗装して乾燥機に入れてある、飛行機がそろそろ乾くかな。

この週末、彩雲は仮組と調整ばかりしてました。

先達の方々の作例を拝見すると、主翼とフィレットの合いが悪いとのこと。

そういう事前情報があれば、慎重に進めます。

今回、翼端を大きく削ろうと考えているので、初めて翼内にポリパテを詰めてから貼り合せました。

その際、左翼だけ位置決めに失敗したので、余計フィレットと合わなくなりました。

翼の方がフィレットより薄く段になったので、黄丸の箇所にクサビやプラ板を挿し込んで翼を厚くしました。

あんまりやると、層流翼っぽくなくなるので慎重に。

これで段差は最小限。

翼端ですが、彩雲以外の日本機では見たことのない独特な形状です。

ほぼ上面が平らで、下面が切れ上がってます。

細かい箇所ですが、再現してみます。

上面を平らにするのは大変そうなので、下面だけ削りました。

写真を撮ってみたら、今ひとつなので、もう少し削ってみます。

もう少しで穴が開きそうでビビッてるんですけどね。

丸いのはピトー管の基部で、エバグリの1mmロッドに置き換え。

穴を明けたのは、これより先端を真鍮管に置き換えるため。

十文字にして1回目のサフを吹きました。

サフは必須ですね。気づかなかったギャップなどが良く見えるようになりました。

最後部のキャノピーは先に接着しました。

こいつは外板とガラスを一体に成型したパーツだからです。

このクリアパーツの方が胴体よりも幅広という情報も読みました。

また、キャノピー下に段差のある作品をネットでいくつか見かけました。

幅広の情報を知らないで、組んでから気づいたんでしょうね。

この個体も同じ症状だったので、t0.27のプラペーパーをコクピット後部に挟んでから左右を合わせています。

前縁のスラットは格納状態に改造しましたが、フラップはキットのまま、自身初めての展開状態にします。

この週末、共通一次の時代からよく雪が降る日でしたが、この地方は降らずにすみました。

娘が受験で、パパは送迎でした。

「どうだった?」と聞かれるのは嫌だと思い、車中では無言でしたが、家では嫁と明るくしゃべっていたので、それほど悪くはなかったのかな。

さて、最近導入したお道具類をお披露目。

熊本の趣味人師匠にご紹介いただいたマスキングテープケースを100均ストアでご購入。

先日大阪で購入したテープケースはSリアでしたが、これはDイソーです。

これには、画材屋で購入した、弱粘着のマスキングテープを入れます。

どうしてもこれでないとまずい場面というのがあまりないので、出番の少ないやつです。

弱粘着だからと言って、デカールの上に貼る冒険はできないですから。

次の物はどなたかのHPで見かけて買ってきましたが、そのHPのブックマークをしなかったら2度とヒットしなくなってしまって不明です。

パクリネタ。

スマホのカバー用強化ガラスです。これも100均。

これにマスキングテープを貼って、切り出すマットとして使うんですって。

ガラスはカッターの刃よりも硬度が高いので、傷がつきません。

それにカッターマットのように刃が食い込まないので、切るときの抵抗が少ない。

また、表面に汚れ防止のコートが掛けてあるのでテープが簡単に剥がせました。

ナイスアイデアですね。

三つめは、フッキットという3Mのサンドペーパー。

ツイッターでも話題になってました。これもパクリ。

サンドペーパーの裏に薄いマジックテープが付いています。

本来は、電動サンダーなどの交換用のようですね。

それを10mm幅に切出したt1のSUS板に両面テープで貼って使っています。

マジックテープは非常に薄く、それほどフワフワしませんが、気になる場合はIPAで剥がせると友人が言ってました。

以前、電動サンダーに普通のペーパーを使ったら、手の何倍も速く動くからか、すぐに目詰まりしたり破れたりしてダメになりました。

これは電動工具用のためか目詰まりが少なく、その上砥粒が優秀なのか、非常に切れ味が長持ちします。

#400ですが、目の方向がない金ヤスリのようにザクザク切れて、今のところ最強です。

ノーマルなペーパーの在庫も大量にあるのになあ。

もうすぐ日曜日が終わっちゃうなあ。

なかなか治らない風邪だと思い込み、肺炎になった嫁は、正月休みの9連休の間、すべての家事を放棄し寝て過ごしました。

1/7になってから抗生物質を飲み始め、年明け2週目の週末にやっと犬の散歩に行けるほどまで快復しました。

お陰で、パパもやっと食事の用意から解放されて、模型を作る気になってきました。

年明け第1作目に選んだのは、なぜか埼玉、ではなく彩雲にしました。

女王様の駆潜艇は、しばしお休みです。

2000年頃、ハセガワは次から次へと飛行機の新製品を新金型でリリースしていましたね。

その頃は、金型のヘタっていない初ロットを発売後すぐに買うことにしていました。

彩雲は、値札を見るとアリスホビーで¥1,678で買ってました。

定価は¥2,400。安いなあ。

ポチっがそれほど当たり前でなかった頃。わざわざ名古屋まで買いに行ってたんですね。

タミヤの新しい1/48のP-38が定価¥6,000。これをどう考えるか。

インフレが進んで、それにリンクして年収も大幅に増えていれば好いのですが。

GDPが伸びないということは、こういうことだと実感しますね。

窓が大きくて中が良く見えるからか、コクピットに随分力が入ってます。

立体感があって、ゴチャッと感が満載です。

機器の黒は、クレオスの新しい水性塗料で筆塗りにしました。

フタの閉まる塗料皿で乾燥しないように温存して、塗りながら組み立てました。

私の場合、塗料皿を洗うと、塗り残しに気づくということが多いので。今回だって何ヵ所もポカミスがありましたから、助かりました。

飛行機模型の場合、コクピットは細かくて面倒くせえな、ではなくて、楽しむところのはず。

線材でデティールを追加することまではしてません。これで十分お腹いっぱいになりました。

計器盤はドライブラシの替わりに、色鉛筆の白でモールドの凸を浮き上がらせました。

シルバーを塗る時ついでに、アクセントでもう少し描き加えたら、少々派手になってしまいました。

E/P跡の処理をしなかったけど見えないはず。

側壁のみ透け防止で黒サフを下地に吹いてあるので、成形色の上にそのまま機内色を吹いた床板とは、明度差がついてしまいました。

日本海軍のシートベルトは手持ちになかったので、テキトーなのを持ってきて付けてしまいます。

それでコクピットは完成です。

彩雲は飛行姿勢にしません。搭乗員が付いて無いこともありますが、地上姿勢が個性的なのが理由です。

大きなプロペラをクリアするために脚が長いのですが、層流翼形で主翼前縁が薄いので、脚が主翼中央部にしか収まりません。

なので、斜め前に足を投げ出すような感じになって、ユニークな姿で面白いんです。

改造とかしなければ、国産の飛行機プラモは息抜きやリハビリに一番って気がします。