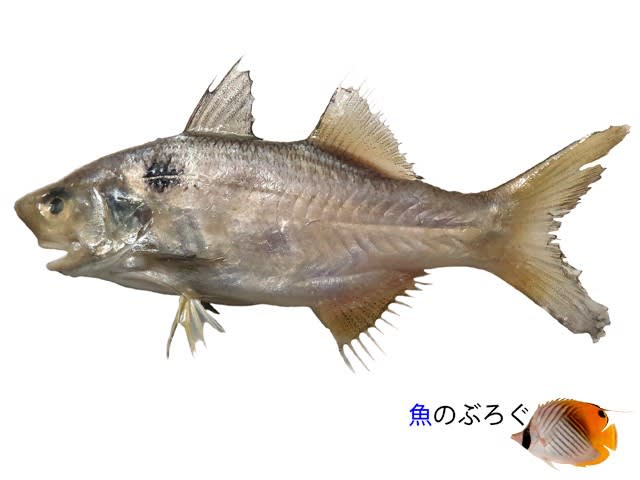

今日は部屋の水槽のサンゴをご紹介しようと思ったのだが、今日は以前我が家にやってきて、紹介できなかった魚をご紹介。スズキ目・ツバメコノシロ科・ツバメコノシロ属のカタグロアゴナシ。実はこの「魚のぶろぐ」でツバメコノシロ科の魚を紹介するのはこれがはじめてである。なお、「コノシロ」と名前がついているのだが、ニシン目・ニシン科のコノシロとは全く関係がないので注意が必要。

今日は部屋の水槽のサンゴをご紹介しようと思ったのだが、今日は以前我が家にやってきて、紹介できなかった魚をご紹介。スズキ目・ツバメコノシロ科・ツバメコノシロ属のカタグロアゴナシ。実はこの「魚のぶろぐ」でツバメコノシロ科の魚を紹介するのはこれがはじめてである。なお、「コノシロ」と名前がついているのだが、ニシン目・ニシン科のコノシロとは全く関係がないので注意が必要。

カタグロアゴナシの特徴のひとつは鰓蓋後上方に目立つ黒色斑があること。よく似た黒色斑を有するものに、Polydactylus microstomaというのがいるが、この種については胸鰭遊離軟条数が胸鰭の遊離軟条が5本であることが特徴である。

写真ではわかりにくいが、カタグロアゴナシの胸鰭の遊離軟条数は6本であり、前述のP.microstomaとは見分けることができるだろう。この胸鰭の遊離軟条数はツバメコノシロ科の同定に役に立つ形質のひとつであり、ツバメコノシロでは5本、本種とナンヨウアゴナシについては6本である。そのためこの仲間を確実に同定するのであれば、この遊離軟条数を見なければならない。なお日本産で唯一のツバメコノシロ属でないツバメコノシロ科魚類である、ミナミコノシロでは胸鰭遊離軟条数が4本であるという。

日本では1999年ごろに宮崎県から日本初記録魚種として報告されている。宮崎では門川湾や南郷の定置網により漁獲され、そこそこ獲れているのかもしれないが、ほかは鹿児島県からの報告がある程度で数が少ない。分布域は東インド洋~ニューギニアまでで、西インド洋では別種に置き換わるようである。またP.microstomaはインド~タイ、台湾くらいまで見られるので、近い将来琉球列島や九州の南部沿岸で見られる可能性はあるだろう。

今回のカタグロアゴナシは宮崎県門川の定置網で漁獲されたもので、和田正昭さんから頂いた個体。いつもありがとうございます。

今日はサンゴ水槽の近況をご紹介。サンゴ水槽で飼育しているキヌベラ。以前もアップしたが、今回はきれいに撮れたのでアップ。前回はちょっと痩せていたかんじだったが、肉付きがよくなった気がする。結構泳ぐ魚なので、やせやすいのかもしれない。キヌベラらしく、背鰭の前方と中央の黒色斑が明瞭で、腹部の赤いラインのところにも黒い斑点がある。水中写真だと、この特徴は顕著なのであるが。

この間REEF-TRIGGERさんで購入したヤミテンジクダイ。2017年以来、久しぶりの飼育になる。赤い半透明な体でひ弱そうにみえるが、実際は結構気は強めでタスジイシモチに対しても威嚇する。餌はプランクトンフードも配合飼料も食うおりこうさん。最初は夜間にしか姿を見せなかったが、いまでは昼間もサンゴ水槽をうろついている。スレ傷にさえ注意すれば飼育は難しくない。サンゴ水槽のタンクメイトとしても最適だが、複雑にレイアウトされたミドリイシ水槽に入れたら、もう観察できないかもしれない。

青色が美しいスプリンガーズドゥモワゼル。これはフィリピンのタイプで、特徴的な模様が入る。奥のサンゴはリュウキュウキッカサンゴで、ウスコモンサンゴみたいに巻くタイプのサンゴであるが、強毒な触手を夜間にのばしほかのサンゴを攻撃するので、このサンゴを置いてしまうと、接する範囲にほかのサンゴを置くことができない。オオタバサンゴやシコロサンゴが見えるが、触手が触れない範囲に配置している。サンゴについては明日詳しく書こうかと思う。昨日はアカボシゴマダラでごまかしたので、今日はしっかり内容のある記事を書こうと思っていたのだが、今日もまた中途半端で適当な記事。ごめん。

アカボシゴマダラがいました。アサギマダラなどに似ているが違う仲間で、ゴマダラチョウ類という仲間らしい。大陸から入ってきた外来亜種であるよう。日本では琉球列島以南に別亜種が在来で見られるという。

同一の個体。雨宿りをしていたようだ。

何年か前に近所の雑木林でも見たことがあるが、ふらふらとびながら地上に落ちて死んだふりをしていたことがあった。それ以来の再来。翅の様子はシロチョウみたいな感じに見えるが、これもアカボシゴマダラらしい。

5月の遠征で撮影したスズメダイ。ミドリイシ類の枝の間に潜んでいるのは、初見のイシガキスズメダイ。かわいい。

イシガキスズメダイは全身が茶褐色、尾が白く、体側に黒い模様があるというスズメダイの仲間である。地味な色彩であるが、眼に黒い線が入るのが特徴で、ネコのような眼でかわいらしいスズメダイといえる。基本的に藻類食性で、波のよく当たるサンゴ礁の浅瀬に縄張りをつくって藻類を食むが、この仲間のスズメダイはある程度雑食性の傾向がある。観賞魚として販売されることもあるが、本種はスズメダイ科の中でも気性の激しいグループに属し、水槽内でもほかの魚を攻撃するので採集しても飼育はおすすめできない。

このポイントでもよく見られたルリスズメダイ。しかしルリスズメダイも非常に気性が激しい種であるため、あまり飼育はお勧めしない。ルリスズメダイは雑食性で藻類から動物プランクトンまでさまざまな餌を食う。