遠野阿曾沼旧臣第参弾、葛西氏旧臣といわれる大原氏に関してご紹介いたします。

遠野における曹洞宗の触頭とされる常堅寺の開基に関る人物として大原弾正勝行の名が示されているが、ぶれんど仲間であり、当ブログでリンクいただいております「遠野なんだり、かんだり」 管理人の笛吹童子さんも度々ご紹介しておりますが、最近のエントリーで常堅寺に行かれたとかで、何か情報を入手した雰囲気があって、電話にてお願いしたところ、大原弾正勝行のお墓を確認したとのことで、その画像を送っていただいたところですが、どうしても直接見たくて、雨が本格的に降る前の早朝、訪ねて参りまして、私も画像を撮ってきました。

遠野における曹洞宗触頭蓮峰山常堅寺・・・土淵町土淵蓮池

河童狛犬や近くのカッパ淵も有名である。

大原弾正勝行公の墓所は、墓地の西側、歴代住職が眠られている墓所の隣にあった。

観光客の振りをしてカッパ淵に行く程度で、お寺さんそのものを訪ねるといったことや、ましてや地域の檀家さんの墓地を行くことは、皆無であり、ノーマークでもありました。

20年も前に整備されていたこと、はじめて知りました。

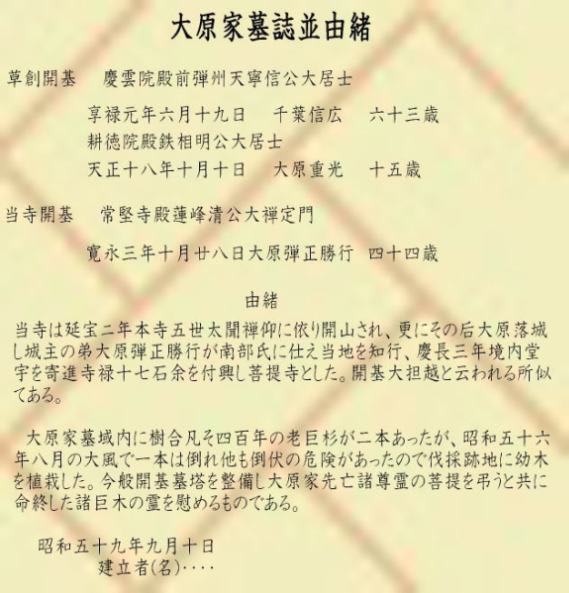

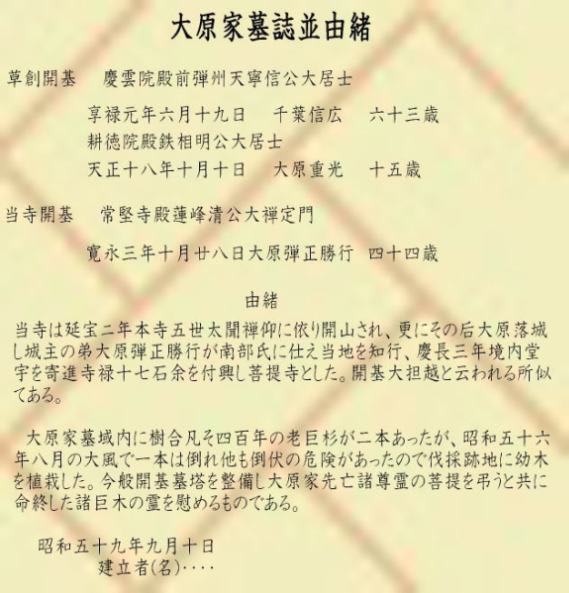

●墓誌並由緒

「葛西家臣、大原氏」

大原城主(山吹城)大原氏は、奥州千葉一族の雄族で、代々大原(一関市大東町大原)にあって、東磐井東山の旗頭であったという。

明応7年(1498)大原伯耆守は奥州探題大崎氏の内紛(薄衣状)では、気仙の世田米氏、遠野鱒沢氏と共に反大崎探題派として出陣している。

墓誌にある享禄元年(1528)千葉信広は、大原飛騨守信広のことで、上記の大原伯耆守と同一人物と思われ、他に気仙郡矢作で気仙千葉氏と争い、大原氏においては高名な武将として知られている。

また天正18年10月10日15歳、大原重光とは、大原飛騨守重光で大原千葉氏最後の当主といわれ、天正19年(1591)大崎、葛西一揆に関る深谷合戦で討死とも語られるも不明な点もある。

然るに大原氏は葛西惣領家と共に奥州仕置にて没落したのは間違いないことであるが、墓誌にある大原弾正勝行は、飛騨守重光の弟ということになろうか?寛永3年44歳とあるように、天正18年まで逆算すれば・・・天正18年は勝行は8歳ということになります。

●大原新右衛門

大原新右衛門は遠野においては、大原弾正勝行と解されている。

慶長19年(1614)大坂冬の陣において、徳川方に属した太守南部利直の旗下として南部勢として出陣した遠野軍152人のうち、大原新右衛門13人と記されている。

遠野軍全体の総指揮者は上野九右衛門といわれますが、実際の指揮は大原新右衛門が執ったのではと考察されている。

大原新右衛門は葛西氏旧臣で東山七騎の1人と称され、当時としては高名人とされ、南部利直から8百石を給された大身であるも後に7百石減じられたとも伝えられ、減封になった経緯は伝えられていない。

また、後に大原氏がどうなったかは伝えられておらず、今後、地元伝承等の発掘等も視野に入れなければと思いますし、盛岡南部藩士の家系等もさらに詳しく調べなければと思うところです。

高名とされる大原新右衛門、弾正勝行と同一人物と解されますが、それほど文武に長けた大原新右衛門こと弾正勝行、天正末期の葛西氏の没落後に他の葛西旧臣達のように仮に遠野に来たとするならば、先に述べたように元服前の10歳前後の少年、出目としては誇り高き家とも考えられるも、遠野に至ってから高名になったものだろうか?

後の展開も気になるも、出目もしかりその事績も謎を秘め興味ある人物であるのは確かなことでもあります。

追記・・・

笛吹童子さんは既に新情報を掴んでいるかもしれない、今後ご教授を賜りながら精進して参りたいと思っております。

それにしても8月も終わり、正に秋9月の始まりでもあり、公私共にイベント等が控え充実しているといえば聞こえはいいですが、少し忙しい9月となりそうです。

遠野における曹洞宗の触頭とされる常堅寺の開基に関る人物として大原弾正勝行の名が示されているが、ぶれんど仲間であり、当ブログでリンクいただいております「遠野なんだり、かんだり」 管理人の笛吹童子さんも度々ご紹介しておりますが、最近のエントリーで常堅寺に行かれたとかで、何か情報を入手した雰囲気があって、電話にてお願いしたところ、大原弾正勝行のお墓を確認したとのことで、その画像を送っていただいたところですが、どうしても直接見たくて、雨が本格的に降る前の早朝、訪ねて参りまして、私も画像を撮ってきました。

遠野における曹洞宗触頭蓮峰山常堅寺・・・土淵町土淵蓮池

河童狛犬や近くのカッパ淵も有名である。

大原弾正勝行公の墓所は、墓地の西側、歴代住職が眠られている墓所の隣にあった。

観光客の振りをしてカッパ淵に行く程度で、お寺さんそのものを訪ねるといったことや、ましてや地域の檀家さんの墓地を行くことは、皆無であり、ノーマークでもありました。

20年も前に整備されていたこと、はじめて知りました。

●墓誌並由緒

「葛西家臣、大原氏」

大原城主(山吹城)大原氏は、奥州千葉一族の雄族で、代々大原(一関市大東町大原)にあって、東磐井東山の旗頭であったという。

明応7年(1498)大原伯耆守は奥州探題大崎氏の内紛(薄衣状)では、気仙の世田米氏、遠野鱒沢氏と共に反大崎探題派として出陣している。

墓誌にある享禄元年(1528)千葉信広は、大原飛騨守信広のことで、上記の大原伯耆守と同一人物と思われ、他に気仙郡矢作で気仙千葉氏と争い、大原氏においては高名な武将として知られている。

また天正18年10月10日15歳、大原重光とは、大原飛騨守重光で大原千葉氏最後の当主といわれ、天正19年(1591)大崎、葛西一揆に関る深谷合戦で討死とも語られるも不明な点もある。

然るに大原氏は葛西惣領家と共に奥州仕置にて没落したのは間違いないことであるが、墓誌にある大原弾正勝行は、飛騨守重光の弟ということになろうか?寛永3年44歳とあるように、天正18年まで逆算すれば・・・天正18年は勝行は8歳ということになります。

●大原新右衛門

大原新右衛門は遠野においては、大原弾正勝行と解されている。

慶長19年(1614)大坂冬の陣において、徳川方に属した太守南部利直の旗下として南部勢として出陣した遠野軍152人のうち、大原新右衛門13人と記されている。

遠野軍全体の総指揮者は上野九右衛門といわれますが、実際の指揮は大原新右衛門が執ったのではと考察されている。

大原新右衛門は葛西氏旧臣で東山七騎の1人と称され、当時としては高名人とされ、南部利直から8百石を給された大身であるも後に7百石減じられたとも伝えられ、減封になった経緯は伝えられていない。

また、後に大原氏がどうなったかは伝えられておらず、今後、地元伝承等の発掘等も視野に入れなければと思いますし、盛岡南部藩士の家系等もさらに詳しく調べなければと思うところです。

高名とされる大原新右衛門、弾正勝行と同一人物と解されますが、それほど文武に長けた大原新右衛門こと弾正勝行、天正末期の葛西氏の没落後に他の葛西旧臣達のように仮に遠野に来たとするならば、先に述べたように元服前の10歳前後の少年、出目としては誇り高き家とも考えられるも、遠野に至ってから高名になったものだろうか?

後の展開も気になるも、出目もしかりその事績も謎を秘め興味ある人物であるのは確かなことでもあります。

追記・・・

笛吹童子さんは既に新情報を掴んでいるかもしれない、今後ご教授を賜りながら精進して参りたいと思っております。

それにしても8月も終わり、正に秋9月の始まりでもあり、公私共にイベント等が控え充実しているといえば聞こえはいいですが、少し忙しい9月となりそうです。

遠野というと旧阿曾沼氏家臣団というイメージが強いですが、葛西領ともつながりが強かった場所だということを改めて実感しました。

しょう。

岩手県ですと中世の武将の墓は不明なところも多く久々に興奮する発見でした。

此の頃、とっても気になっていたひとつだったからです。

そして、こともあろうにそこらへんで道に迷ったら常堅寺に出てきた、な~んて出来事があったばかりなもんで

あぁ、ばらばらなコメですまん

葛西家と遠野、どうやら主従関係は薄いものの、何かしら深いつながりを感じております。

が、しかし一般的には、和賀や稗貫は南部領に組み込まれ、この地域からの旧臣達の遠野流入は伝えられず、伊達領となった旧葛西領から多くの旧臣、遺臣達の遠野入り、伊達家の過酷な何かがあったことは考えられることでもあり、南部を頼った、これが常道かと思ってます。

大東町の大原城、なかなか見応えのある城跡でもあるようですから、いずれ葛西領の大身家臣達の城館跡もご一緒に探訪いたしましょう・・・。

大原家の菩提寺なのにその事績なり、その後が不明というのも変な話ですよね。

しかも、大原氏歴代ではなく、各時代の著名な人物等3名のみ・・・・。

土淵の場合ですとすぐ近くの本宿氏は8百石、大原氏も同地域を主に8百石、これだけで土淵のほぼ全域をカバーということで、これもまた謎でもあります。

大原氏の件、一族である岩淵氏に重光の子、或いは弟が養子として後継しているようでもあり、この方面も調べてみたいと考えてます。

まずは南部藩士となった千葉氏系を洗いたいと思います。

その姓というのは光興寺に多い○田姓ですか?

千葉一族、しかも気仙の旗頭で、かなりの大族なはず・・・彼らもまた遠野へ来たのだろうか?

いずれ、何かしら関わりはあったと思っても支障はないものと思ってますが、こちらはまたいずれ・・・。

その後の大原氏については、ほとんど伝承されていない現実、誰がその墓石を建立したのだろうか?しかも寺の開基に関っていたと伝えられる3名のみ、3基とも同時代に建てられたものと思われますが、何かしらその意義が深いとも考えられ、これまた謎というしかございません。

いずれこれもまた探求候補の大きなひとつになりました。

びゅびゅ~~ん= ←復活!忍法退散の術(^^v

ほんと残さんに一度お出まし願ってご霊廟、拝見願いたいですね。