ふるさとは北も南も夏の雲 kaeru

中央高速で入信、ワイコマさんに挨拶無しに上田に来てしまいました。

今夜は我が故郷・信州上田・塩田平の兄宅です。

多少酔いました、お休みなさい。

ふるさとは北も南も夏の雲 kaeru

中央高速で入信、ワイコマさんに挨拶無しに上田に来てしまいました。

今夜は我が故郷・信州上田・塩田平の兄宅です。

多少酔いました、お休みなさい。

8日のこのブログに頂いたコメント(「いいないいな」さん)で花田春兆さん

について触れられていました。 返信で書いたことですが私は名前を憶えて

いるだけで、この機にすこし知っておこうと思いました。

「いいないいな」さんが花田さんについて書かれたのは、きのう(9日)の

NHKEテレ特集の「“戦闘配置”されず」を見ての感想のなかです。

(その特集については、

http://www.nhk.or.jp/etv21c/file/2014/0809.html )

「しんぶん赤旗」の9日「テレビ欄」でかなり大きく紹介されているのを見落とし

ていました。1932(S7)年に開校した日本初の肢体不自由児の学校が戦争社

会のなかでどのような状況におかれたかが描かれています。花田さんが番組に

でたのはこの学校の卒業生としてでしょう。

花田さんは1925(大15)年生まれ、平成21年5月に放映された番組があり

ます。 http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-385.htm

このなかで、俳句と天邪鬼について話されています。インタビューですから読み

やすいのですが、かなり長いので紹介されている俳句だけを。

胸内(むなうち)の邪鬼を鍛えよ春一番

1945年8月9日、までは知っていましたが、午前11時02分というのは、いま

確かめて知ったことでした。 広島の「8時15分」は平和記念公園で黙祷を捧げ

たこともありますし、「死んだ女の子」の歌詞 ♪ 十年前の夏の朝 私は広島で

死んだ そのまま六つの女の子 いつまでたっても六つなの ♪ の時刻として

頭に刻み込まれています。

それに比べ私のなかでは「長崎」は遠い、のでした。 その違いは?と考えたこ

ともありませんが、いい機会ですので考えてみます。 「広島」についてはやはり

「原爆反対」の視点が置かれています、それは運動のなかで自分でその地に

行ったことが大きいでしょう。

長崎にも行っています、ただ観光地としてで、もちろん先ほどTVで見た「公園」

にも行きましたが、その時は絵はがき的一光景でした。

実はこの「つぶやき」を書く前に、7日の「てんがらもん」での向井さんの話の内

容を確認しておこうと思ったのですが、PCがまた「非接続」ではない、接続して

いるのですが、画像が動かないという状態で確認できませんでした。

記憶によりますが、向井さんの話で印象に残っているのは、順不同でいえば

「本当の原爆を知るために広島・長崎の原爆資料館に行って下さい」というこ

とです。自分の目で感覚で「事実」をとらえること、それが他人事でないものを

自分のなかにつくることになるということでしょう。

そして、広島に落とされた原爆と長崎に落された原爆は違い、また双方の地

形の違いが被害の大小になったということでした。 それに加えると 「雲の切れ

めが命の切れ目」 ということです。69年前の11時頃、長崎上空に飛来した米

爆撃機は視界が雲に覆われ見えず、原子爆弾(プラトニュウム型・ファットマン)

の投下に適せず、もう一周してきたとき雲が切れていて、長崎の街見えた。

そういう話でした。

話は飛びますが、ある地域・地名と自分が結びつくうえで、そこに知人がいるか

どうかで、かなり違います。 沖縄の石垣島は娘の一家の住む所になるまで、私に

とってほとんで関係のない地名でした。

「広島」については自分の経験に加えて、この間の「雲」さん、「ひげ爺さん」さん、

「マッピー」さんとのブログでの交流をつうじてさらに深く心に入り込みました。

「長崎」は6日の「kaeruのつぶやき」にいただいた「赤い風車」さんのコメントです。

そのお蔭で、「長崎」という地名を目や耳にしたとき、ひとりの人と結ぶつけること

が出来るようになりました。

この番組(http://www.ustream.tv/recorded/51025978)への感想は

視聴した人が違えば十人十感想でしょう。 とはいえ共通しているのは人間とし

て視聴したということで、感想の違いを超えて、向井さんが最後に読みあげた峠

三吉の 「にんげんをかえせ」 をもって共通の思いだといっていいでしょう。

さて、向井さんは「平和のはなし、原爆の話」の前に、干しシイタケの戻し方な

ど主婦の知恵を語っていました。 それを聞いていて感心したのはバスガイドの

プロとしての完成度の高さがそのまま出ていたことです。

原稿なしの話しぶりは日ごろお客さんを目の前にして、語りかけその反応に応

じながら話す様子を思わせます。 そして、話のなかでどこを丁寧に話せば誤解が

なく理解されるのかを心得た話しぶりです。聞き手の体験経験を考えに入れて具

体的な注意を述べていきます。

その語り口で 「平和のはなし、原爆の話」 が語られました。番組でおなじみの「ひ

げ爺さん」やマッピーさんのコメントを紹介しつつ、話は広島での式典から、被爆者

で12歳の命をとじた佐々木禎子さんのことに及んでいきます。

この場面では声を詰まらせることもありました。そこに二人の子どもの母親である

思いが込められ、その思いが最後に峠三吉の詩 「にんげんをかえせ」 を読みあげ

ての紹介となったのです。

峠はこの詩をはじめ、自らの文学をより力強いものに発展させるため、肺結核の

身体を健康体にするための手術を決意しますが、手術は失敗し亡くなります。

しかし、「にんげんをかえせ」にこめた峠三吉の思いは私たちの心に響き、共鳴の広

がりをつくっていきます。 今日の番組もそのひとつになるでしょう。

その拡がりを運動としてみたときこの運動にもガイド役が必要です。バスの名ガイド

の向井さんがこの運動でもその役割を発揮する人だという思いを強くしました。

昨日の 「kaeruのつぶやき」 にブログ仲間の 「雲」さんと 「ひげ爺さん」

お二人の6日のブログを紹介しました。そのあと同じ仲間のmappeeさん

のブログも関連しますので紹介させてもらいます。

今日のタイトルを 「広島から長崎へ」 としましたのは、長崎出身の 「赤い

風車」さんから昨日の私のブログへのコメントによります。

69年目 (赤い風車)2014-08-07 09:50:39

被爆者の平均年齢がそろそろ80歳になるようです。

そして生存している人の数も20万人を切ったようですね。

被爆者健診に行っても、周りはもう「後期高齢者」ばかり。

子供心にも、もう長くは生きられない。発症したら、病院で苦しみながら死ぬ

しかないって生きることを諦めながらの生活でした。

私を含めて健診に集まるお年寄りたち、たくさんの被爆者たちのなかで生き延

びられた稀有な幸運を持った人々なのですが、その体験を語れる人もほんとう

に少なくなりました。

その体験を次の世代に語り継がねばとは心のどこかで思いながらも、あまりに

も悲しい、苦しい経験で、それを果たせなかったことを、罪と思う私もいます。

ここで、コメントへの返信をと思いましたが、ここにコメントを掲示させてもらうことで、

返信とさせて下さい、気持ちが整理できましたら改めて「つぶやき」ます。

去年の今日の 「kaeruのつぶやき」です。

http://blog.goo.ne.jp/kaeru-23/d/20130806

「原爆忌 その2」 のタイトルでその日の「しんぶん赤旗」文化欄を紹介しています。

一昨年の8月6日の「つぶやき」です。

http://blog.goo.ne.jp/kaeru-23/d/20120806

「今日の意味=広島のこと・福島のこと」 のタイトルです。

ブログで知り合った仲間二人の今日の記事です。

私の10年先輩にあたる「雲さん」です。

http://blog.goo.ne.jp/kumonokumotarou

次に、最近コメントをするようになった「ひげ爺さん」です。

http://blog.goo.ne.jp/21434higejiisann

特にお二人のブログと出会えたことは、私が8月6日という「この日」を受けとめる

うえで特記すべきことです。

「暑い」という言葉をブログに書くと罰金として〇〇円を取られるという規則が

出来たということになれば、心胆寒からしめることになります。

でしょうが、表現の自由との関係でこれはおいておくとして、どうすれば避暑

に役立つことがkaeruに出来るか、まずはブログの模様替えです。

昨日孫にお供して葉山一色海岸で泳ぎましたので「海」をお届けしようと思い

上の通りに。

さらに、一考しました。 これです!

この蛙、その辺でつぶやいている蛙と根性がケタ違いに違うのです。

それについては、ここに。

幾日か前の 「しんぶん赤旗」 で紹介されたいた驚くべき 「ど根性ガエル」 です。

本来蛙族としては気温が10度Cになりますと冬眠状態にはいるのです。ところが

この仲間は氷点下20度でも、眠るどころか、記事にいわく 「カエルがいる落ち葉の

中の温度は、1年の半分以上が氷点下で、最も低いときにはマイナス20度になる

といいます」、だそうです。

とは言え、どこかの「偉い指導者」のように「根性だ!精神だ!」と叫んでいるわ

けではありません。細胞内のブドウ糖の濃度を高めると細胞が死ぬのを防ぐこと

ができる、そうです。自然環境への順応変化のなかでそういう体質になったので

しょうか。 住んでいるのは北米大陸の米アラスカ州の森の中です。

以前このブログで俳句を読むことと詠むことを題目だけあげたような 「つぶや

き」 をしました。 ( 俳句を「詠むと読む」。2014-05-01 )

それは合同句集が出されるに当って、感想文としてつけたのもです。

その 「句集」 を肴に懇親の場を持とうとの誘いがあり、参加してきました。

これがそれです。七人が百句づつで七百句が載っています。

この句会の名前になっている「KS」とは「鎌倉シニア…」の頭文字で、さら

に説明すれば、「シニア情報生活アドバイザー」 を言わねばなりません。

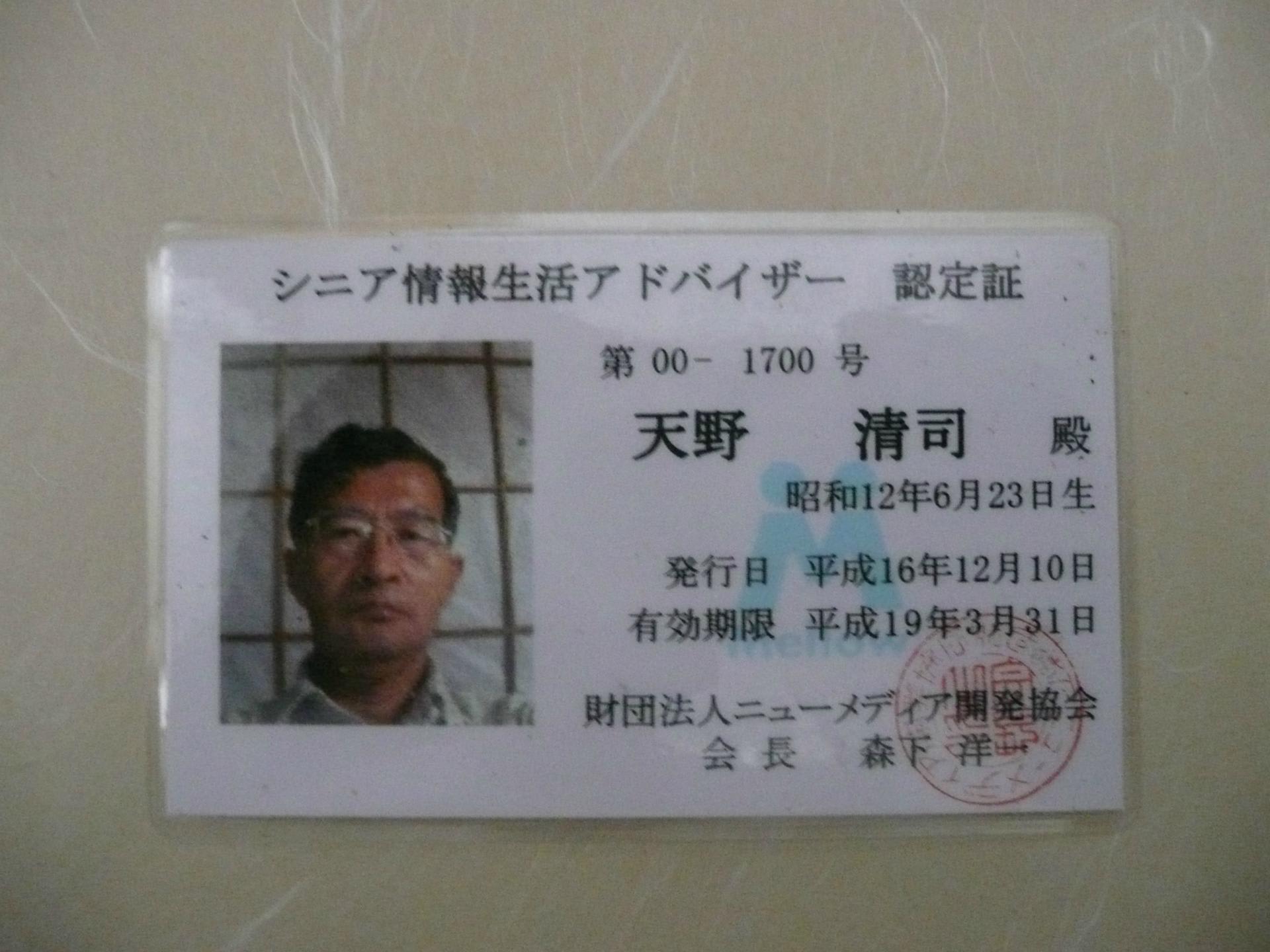

その説明に必要ですので、「認定証」なるものを。

これで見ると、10年前に認定されています。たしか十余時間かの講習を受け

簡単な認定テストに受かると認定されるのです。ところがkaeru氏は落第、再

試験を受けさせてもらいやっと手にした「認定証」でした。いかにPC音痴かの

証明証でもあるわけです。それで、三年後の更新には行かず、今はその「資格」

はありません。

これは横道で、俳句の話です。

その懇親の場で聞いたところ主宰と私をのぞいて、5人は俳句を詠むのは

はじめてとのこと。私はその前からインターネット句会にも投稿するなどして

いました。

そのなかのひとりにこんなことを聞きました。

「俳句を詠む前から、俳句を読んでいたと思いますがその当時と詠んでいる

いまと俳句についての受け止め方はどう変わりましたか?」

すると、彼女は芭蕉の一句

五月雨をあつめて早し最上川 をもって答としてくれました。

この句はよく知られているように最初は

五月雨をあつめて涼し最上川 で、句会の場での挨拶句でした。

山本健吉は著書 『芭蕉』 でこの句を評した加藤楸邨の「眺められた最上川

から、体験せられた最上川に飛躍した」 を紹介しています。

俳句を読んでいる時期、それは「眺めている」 時期であり、舟に身を託して

急流を実感しているのは「体験している」時期です。何事も眺めている間は、

真のことはつかめ得ません。体験をつうじて真に迫ることができます。

彼女の芭蕉の句の引用はこのことを示したのものだと、酔い心地をさらに

深くしてもらいました。

昨日は祭の文書づくり、と言っても大したことはないのですが、はじ

めのことで勝手が分からずの苦労でした。

今日は近くの団地へ寄付のお願いに廻りました。

その話の前に今年の森山社例大祭について、この案内を見て下さい。

http://moriyamasha.jimdo.com/例大祭/本祭奉納演芸/

パソコンの接続不調によりタブレットにて作業、これは不良。明日対応し直します。

続き(4日記)。 PC不接続について、昨夜ばかりか2時間前には非接続だった

のがなぜ今つながっているのか。分からないことに気を使う暇に 「つぶやき」 に時

間を費やすこと。

タブレットでの作業について、慣れないとはいえ同じ写真を二枚入れたり、その一

枚の削除の仕方が分からなかったり、コメントへの返信の書き込み中に文章が突然

消えたりなど扱い方の問題も機能上の問題もあるのでしょうが、これも謎です。

話は本題に、祭りの寄付に廻って感じたことです。

この団地では昨年まで「祭」の案内を自治会の回覧に回すことを拒否していました。

自治会として 「宗教上のことにタッチすべきでない」と主張する役員さんの意見があ

ると聞いていました。 今年は役員の交代もあって回覧で「祭りの案内」だけは廻され

たそうです。

他の町内会では組長さんが各家を訪ね、寄付をお願いしていますがこの団地は氏

子会の世話人が廻ります。毎年廻っていますので頂ける家とそうでない家とが分かり

ますので、頂ける家を訪問します。私はまだ新参者ですので、総代のお供です。

かなり高級住宅という感じの団地です、築五十年位の家が軒並みで、玄関に車椅子

で出てこられる御婦人や不十な手でお札を出してくれたり、門から玄関までの手すり

やスロープも目につきました。

かなり裕福といえるかも知れませんが、この地域でも高齢者家庭のもつ 「難問」 は

広がっています。そしてかなりの家で留守宅かと思われましたが、以前 「年寄りだけ

の場合、誰かが訪ねて来ても居留守を使う」ということを聞きましたが、そういう家も

あったかと思います。

一年に一度の「祭行事」ではこの「難問」には答が出ません、でも問題の存在を知る

ところからの出発です。