コロナ禍が続いたため、4年ぶりの「盆ダンス」復活です。

灯籠が続々と浜辺に運ばれてきます。

灯籠を

いかだに積み終えるまで、

原先生たちの読経が

延々と続きます。

灯籠でいっぱいとなった、いかだ。

灯籠を乗せた、いかだが海に入りました。

沖へと進む、いかだ。

灯籠が海に流されます。

海に浮かべられた灯籠は

西へと流されていきます。

「西方浄土」と言いますが、

かつての日系移民の人たちにとって

西には故国の日本があります。

親しい人の魂が

波に揺られながら

ゆっくりと

遠い「ふるさと」に帰ることを

祈ったのでしょう。

この夜も

多くの人の思いに満ちた、

美しい「波の盆」でした。

合掌。

先週いっぱいで4月クールのドラマはすべて店じまいとなった。天海祐希主演「合理的にあり得ない~探偵・上水流涼子の解明~」(関西テレビ・フジテレビ系)も全11話で完結した。

タイトル通り主人公の涼子は探偵だが、元弁護士という特殊な過去を持っている。振り返れば、天海の人気を決定づけたのも「離婚弁護士」での弁護士役だった。

その後、「女王の教室」で教師、「トップキャスター」でニュースキャスターを演じ、「BOSS」や「緊急取調室」での刑事が当たり役となった。

弁護士、教師、キャスター、そして刑事。いずれも知性的な職業であり、誰にでも似合うわけではない。

見る側に違和感を持たせることなく、説得力と納得感のある演技を披露することが可能な俳優はそう多くない。

天海の強みは、知性とユーモアが共存するキャラクターを演じられることにある。

涼子のとぼけたコスプレや、助手の貴山伸彦(松下洸平)との掛け合い漫才的トークは、「緊急取調室」の真壁有希子が見せる硬軟自在の境地を進化させたものだ。

ドラマの終盤では、涼子が弁護士資格を剥奪された傷害事件の真相をしっかり解明していた。貴山の関与も明かされたが、その過ちを涼子は許す。

モヤモヤが残る最終回も少なくない中で、このドラマは見る側が主演の天海と共に気持ちよくゴールすることが出来た。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2023.07.05)

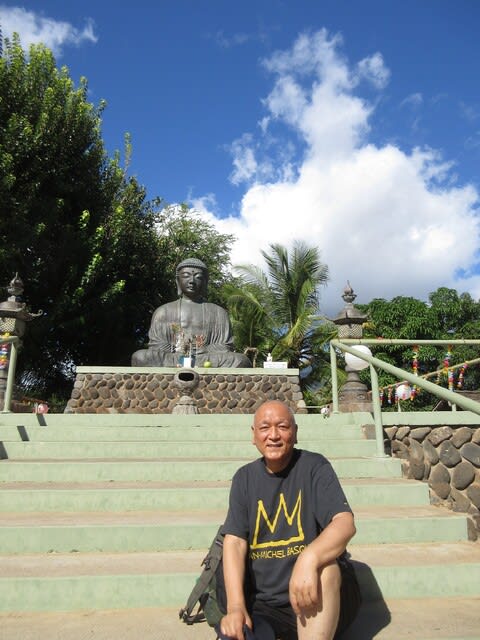

灯籠を持った人たちの行列が、

大仏様へと向います。

原先生を先頭に、

大仏様を一周します。

灯籠の行列は、

海に向かって進んでいきます。

私も灯籠を手に海へ。

地元檀家の方が司会を務めます。

開始まで、ハワイアンギターの演奏があります。

原源照先生

原先生の娘さんと息子さん

お嬢さんによる「法話」を聞く、原先生の奥様。

「灯籠流し」の灯籠が手渡されます。

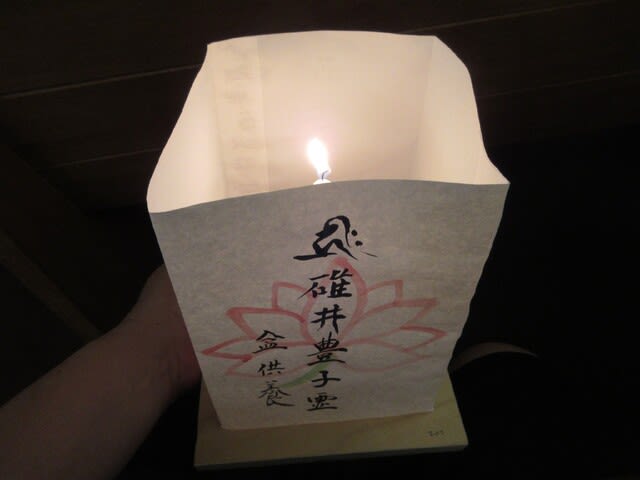

コロナ禍の一昨年に亡くなった、

私の母の灯籠です。

今年亡くなった、

妻の父と共に

供養していただくため

マウイまで来ました。

原先生と浄土院の皆さんに

感謝いたします。

「お盆」の行事当日を迎えた、ラハイナ浄土院

コロナ禍のため、4年ぶりの開催です。

「盆ダンス」の観客の皆さんも、集まり始めました。

「灯籠流し」のために作られた、i灯籠たち。

「灯籠流し」が行われる、浄土院前の浜辺。

ハワイ・マウイ島「ラハイナ浄土院」

「O-BON (お盆)」行事の準備中。

5年ぶりに再会できた、

浄土院の原源照先生ご夫妻。

「盆ダンス」の櫓(やぐら)も組み立て中。

初めてのマウイ島、

初めてのラハイナ浄土院は、

1983年の

倉本聰脚本・実相寺昭雄監督

ドラマ「波の盆」のロケでした。

以来35年間、

ほぼ毎年訪れてきたのですが、

最近の5年は

来ることができませんでした。

「波の盆」放送40年周年の今年、

ようやく

その空白を

埋めることが出来ました。

感謝です。

今年も、主人公がおいしそうに料理を食べる姿を描くグルメドラマが盛況だ。年間通して多種多様な作品が放送され、長寿シリーズも少なくない。7月3日からは「ワカコ酒 Season7」(BSテレ東、月曜深夜24時)がスタート。識者は「ドラマの定番ジャンルといえば『医療』と『刑事』だが、深夜帯においては『グルメ』が新定番になっている」と話す。

酒飲みの舌を持って生まれたOL、村崎ワカコ(武田梨奈)が、さまざまな場所で女ひとり酒を堪能する人気シリーズ「ワカコ酒」。小林教子プロデューサーは「大事なのは、料理とお酒がおいしそうに見えること」と話す。そのための労力は惜しまない。

20~30人の撮影スタッフは全員、酒飲み。シーズンが始まる前には、原作の同名マンガを片手に「何を食べましょう会議」が開催される。料理が決まると、覆面調査員と化したスタッフが方々へ散らばり、「これは!」という店が見つかると正体を明かして、撮影交渉に入る。

「おいしそうに撮影するためには、実際においしくなければならない」が信条。「本当に食べるからこそ良いシーンが撮れる。フワッと上がる湯気も、グビグビという喉の音も全部本物」という。撮影は店休日に行われ、丸1日かかる。本番は大体3回で、1回目はそのまま食事、2回目は別角度の食事、3回目は箸の先を撮影。そのたびに料理はできたてを作ってもらう。店主らにも出演してもらい、演技指導する。

放送後、店にはファンが〝聖地巡礼〟に訪れる。シリーズの知名度が上がるにつれ海外客も増えた。「コロナ禍で家飲み回が増えていたが、飲食店支援も考えて、Season7は外飲み回に力を入れた」と話す。

ワカコがさすらい始めて8年、世の中は変わった。「かつて女の一人酒は珍しく、しょっちゅう飲んでいると『寂しい人』という印象を持たれがちだった」と振り返り、「今は違う。自分から楽しく飲んでいることへの理解が進んだ。『ワカコ酒』はそんな社会実現の一端を担っている」と胸を張る。「もっと長く続けて、いつか『孤独のグルメ』を追い越したい。かなり手ごわいですが」

メディア文化評論家の碓井広義氏は「グルメドラマは社会の価値観の変化をリードしてきた」と話す。

人間関係に焦点を当ててきたドラマと違い、食事に向き合うグルメドラマというジャンルを「深夜食堂」(TBS系、ネットフリックス配信)が切り開き、架空の人物が一人で実際の店に行って食事をするという構成を「孤独のグルメ」(テレビ東京系)が完成させた。

「架空なのに現実と溶け合っている一種のドキュメンタリー。好きな時、好きな場所で好きなものを食べる自由という幸せを提示した」として、「一人飯のネガティブイメージを吹き飛ばし、個人の多様性を尊重する社会に先駆けた」と碓井氏。

その後も、誰と一緒に食べるのかも重要だと気付かせてくれる「きのう何食べた?」(同)など、時代を反映しながら〝食の楽しみ〟を賛美する多くの作品が生まれ続けている。

碓井氏は「今や、グルメドラマは老若男女問わず確実に視聴者がつくコンテンツ。地域やお店の宣伝になり、視聴者も喜ぶ。さらに(キー局中、最も小規模な)テレビ東京が総本山になったことからも分かる通り、大きな予算は必要ない。テレビ局にとってもありがたい、三方良しの存在だ」と分析し、「グルメは刑事・医療と並んで、ドラマジャンルの新御三家になった」と語った。

(産経新聞 2023.06.29)