■老体の徒然夏休み日記■

休みだとひたすらだらだらしてしまう。

今日も起きて、枕元をまさぐり時計を見ると15:18。

「また、寝すぎた!」と少々後悔する。

冷やしラーメンを食べ、コーラを飲む。

ラジオをひねると、最近「鼻」に付いてきた太田くんの「日曜サンデー」が聞こえてきた。

しかし、嫌な話のネタだったので、速攻でラジオを切る。

個人的には、この「日曜サンデー」の前にやっていた伊集院光さんの番組「日曜日の秘密基地」への思い入れが強い。

「日曜日の秘密基地」があまりに楽し過ぎた。

まあ、伊集院光さんご自身がこの番組をやめる決断をしたとのことだが、そういうのもメディアでは正直ありえない。

何らかの周囲の動きがそうさせたのだろう。

爆笑問題は好きではあるし、ここまで仲の良いコンビは居ないし、それゆえ息の合った2人が演じる様は楽しく凄いと思う。

太田くんがよく見せる暴走、話から逸脱していく様は狂人じみていてたまらなく好きだ。

しかし、自分はある時を境にして「大衆」におもねり進化を止めたサザンを、2人が天才と持ち上げる様を筆頭にして、どうにも耐え難い部分があるのも確かな事。

「日曜サンデー」も、聴く部分と聴くに耐えない部分がはっきり別れている。

自分が嫌いなカラオケ文化の「カラオケ・ベストテン」・鬼畜親父が夢中で幼い頃から家族を壊して来た土日の「競馬」コーナーなどは聴かない。

伊集院光さんも爆笑問題も、誰もが認める話の天才ではある。

しかし「日曜日の秘密基地」が4時間ぶっ通しで聴くに反して、「日曜サンデー」は部分部分しか聴かない。

***

カラダを起こそうとすると、寝すぎで腰に激痛が走る。

まさに老体。

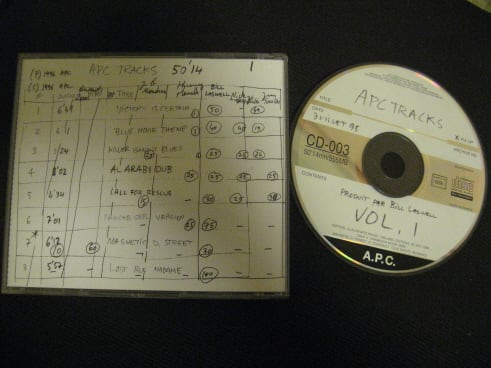

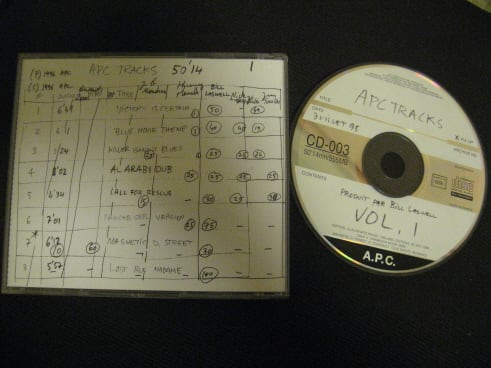

自分の書いた記事に自分が刺激されて、久々にマテリアルとビル・ラズウェルのレコードやCDを引っ張り出して聴いてしまう。

【写真は、’96年のビル・ラズウェルのCD「APC TRACKS」。手書きの字で書きなぐるように曲名が書かれて、かつジャケット無し。ビル・ラズウェルらしい。「見てくれなんかどうでもいいんだよ」と言わんがばかりの姿。】

マテリアルの記憶に強く残った「メモリー・サーヴス」やビル・ラズウェルのソロ・アルバムの「ベースライン」に入った「ワーク・ソング」など。。。。

「ワーク・ソング」を初めて聴いたのは、1984年11月27日の教授のサウンドストリートだった。

彼らのアクの強さから、当時高校生だった自分は、ニュー・ウェイヴの流れが、テクノ・エレクトロニクスから離れて、こういった玄人達人のファンク、ブラック・ミュージック寄りに近づき席巻される流れを恐れていた。

決して彼ら自身が王道で大ヒットを飛ばしていた訳ではなかったが、ブレイクダンスやスクラッチという新たな手法や初期ヒップホップとちゃんと繋がり・裏方のボスとして糸を引きながら、1つのムーヴメントを創ったのはまぎれもない事実で、ある意味恐ろしい集団だなあと当時思っていた。

実際、ローリングストーンズの「アンダーカバー・オブ・ザ・ナイト」は一例だが、そういう影響はあちこちで起こっていたのも事実。

そういう感覚が、今も甦る。

***

大学に入るまで、友人と呼べる人がとても少なかった。

永田町小学校・麹町中学と、住むのは下町三ノ輪・通うのは赤坂と、場所と文化と人の層が余りにも異なり、近所に友人が居なかったせいもあって、夏40日も休みをもらうとそれは自分地獄のような様であった。

いつも1人で居た夏休みは実に痛々しいものだった。

大学でのMZ師やハブ噛み師匠やめいふらい師などとの出会いがなかったら、永遠に孤独だったのかもしれない。

結局、今も交流し続けているのは、この美術研究会で会い・どんちゃん騒ぎを日々繰り返してきた者だけだ。

それも、全員独身であるからこそだが、結びつける何かがお互いあるのだろう。

***

話は飛ぶが、砂時計の嵐だった瀕死のマイVAIOちゃん。

この休みのおかげで色々データの整理をした。

メールを全てDドライヴに移動し・使わないソフトをバッサリ捨て、メンテナンスを様々やった結果、Cドライヴの容量が一気に増え、以前のような動きの鈍さはかなり改善した。

100パーセントうまく行く訳ではないが、かなり劇的な改善。

***

札幌出張の話で思い出した。

当然、飛行機で往復したので、2回分の放射能被爆をした。

順天堂病院でMRIを受けたが、これでも被爆。

こないだスーパーに行った際、練り物の好きな自分は、ごぼ天揚げだの揚げ物をたくさん買って、帰るとむしゃぶりつくように食べた。

その容器を捨てる段階で気づいたが遅し。

妙にその日、そのコーナーが安いのが食べたあと判る。

地域は言わないが明らかに放射能被爆中心地で作られた地域名記載。

内部被爆もしてしまった、と思っても後の祭り。

まあ、楽して食にありつけるのだから仕方が無い。

また、安いのをいい気になって買った自分が悪い。

所詮は、このような狭い島国で、本当のところ、一体どこでどんな経路で食物が流通されてくるかは誰にも分からない。

海外でよく見る、目の前で食物が売買されている市場が中心の国ではない。

ビジネス街の外でよく売っているお弁当など、多様な食品がミックスされて入っているが、1つ1つがどういう「なれそめ」でそこに届いたか?なんて不明。

愛媛みかんの段ボール箱が、静岡にみかん狩りに行った農園にあったのと同様、こういうものは幾ら敏感になっても、果たして記載がその通りか?と言えばそうでは無いだろう。

バブル崩壊以降、下落の一途を辿る国=日本。

高校生が「カネさえ払えばいいんだろう」とまさに資本主義の申し子そのまんまで、飲食店で偉そうな言行で店員に不遜な態度をしているのをよく見るが、飲食店のリーズナブルな価格体系の背後には、下請けいじめとコスト叩きと同時に、原価を安くブツを手に入れる手法がある。

安いものというのは所詮そういう背景がある。

TVで奥さんが放射能へのインタビューを受け「食べるのに心配です」と言いながら、「自分らは消費者だ」という権利だけ受け身で享受しようとしている。

流通過程の最終段階の末端のスーパーで品定めして、自分の気を納得させるのも構わないが、農薬をバンバン使った食品がたんまり輸入されている現状が分かっていながら、スーパーで買うのだからそれで何が起きてもスーパーでは無い自分に責任がある。

そういう逃げ場の無い世界・時代に生きていることは、自分も含めて認識を新たにしなければならない。

放射能だけがクローズアップされているが、あたかも楽なようなシステム化された現代に生きる中、リスクゼロなわけが無い。

もっといろんな要素が絡み合っていて、毒を日々せっせと体内に取り込んでいるのは何も放射能のみの事ではない。

みうらじゅん先生が「合成」だの「科学」だのと言った用語の付いたものは、小さい頃未来を感じさせて魅惑的であった、というのは笑い話ではなく、みうら兄貴とは違う世代だが、自分らも幼い頃ファンタグレープを飲んではクチの端っこに紫色のショッカーのような筋を付けていたし・駄菓子屋さんにいっては「ふ」菓子や合成着色・甘味料バンバンのものを旨い旨いと食ってきた。

積極的に毒を摂取していた幼い頃。

「コーラを飲むと歯が溶ける」という都市伝説めいた本当か嘘か分からない話に、PTAとか民生の偽善者たちが眼を光らせていた中、堂々とコーラを飲むのは快感であり、毒だから魅惑的なのだった。

いくら「奥さん」程度が最終過程の食品の表記を、穴が空くほど眺めたって、全体の俯瞰図からすれば実に滑稽。

***

さてさて、音楽に戻ります。。。

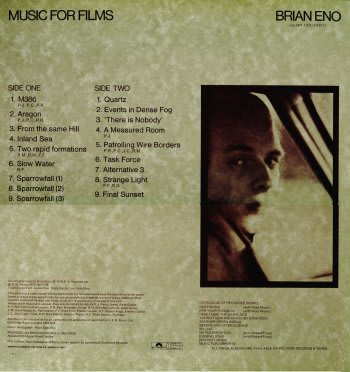

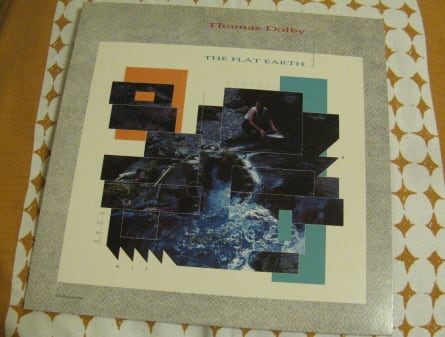

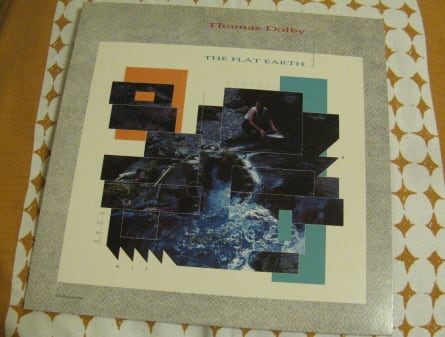

1982年にファースト・アルバム「ゴールデン・エイジ・オブ・ワイアレス」でデビューを果たしたトーマス・ドルビーの2枚目は、1984年3月に発表された「ザ・フラット・アース」。

日本では「地平球」という名で発売された。

【このレコードも、御茶ノ水交差点のディスク・ユニオン輸入盤コーナーで買った。】

「ザ・フラット・アース」とは、まだ地球が俯瞰的には見えない時代に、大地は平らであると主張した事からの引用。

小さい頃、そういう主張をしていた人の本に、平らで続く地球の端っこはナイアガラの滝のようになっていて、そこから落っこちる船や人がいる絵があった。

「ゴールデン・エイジ・オブ・ワイアレス」の段階で、ニューウェイヴはヒット・チャートまで侵食・席巻し、日本の所詮歌謡曲世界もこういうものをパクったものが散見された。

当時「ブリティッシュ・インヴェンション」と呼ぶレコード会社があった。

エレクトロニクスを用いた音楽がその後一気に広がる。

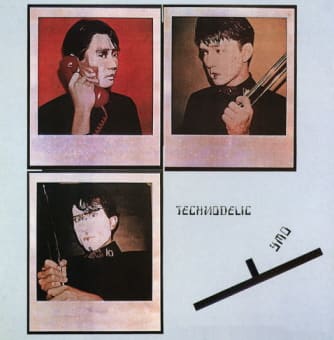

YMOは1983年末に「散開」する。

1983年にエレクトロニクス音楽・テクノロジーへの反動からニュー・アコースティック・ムーヴメントが産まれる。

そういった流れの中、1984年は、ナマの音を重視したり、静かな音楽へと方向が変わっていった。

トーマス・ドルビーの2枚目「ザ・フラット・アース」も、そんな流れの中発売された。

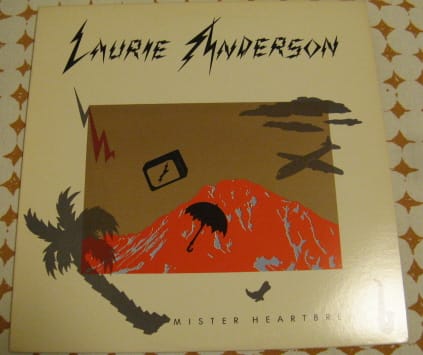

自分の中では、ローリー・アンダーソンの2枚目「ミスター・ハートブレイク」とかなり印象がオーヴァーラップする。

世間では、B面最後に入ったシングルカット「ハイパーアクティヴ」にばかり目が行っていたが、アルバム全体の印象は極めておだやかで、A面3曲、そして、B面の「ムール・ザ・レインフォレスト〜私がこわい」と、ファースト・アルバムとのとてつもない差には、1982→1984とたかが2年しか違わないのに、日々進化し・揺れ動いていた音楽シーンの跳躍の大きさが見て取れる。

アルバム全体の流れが好きな中、どの曲にしようか?迷ったが、今日はタイトル曲である「ザ・フラット・アース」を選んだ。

毎年、秋がやってくるとこのアルバムを聴くのが慣例だが、どういう訳か今年はかなり早い段階から、このアルバムを聴いている。

THOMAS DOLBY 「THE FLAT EARTH」