1982年6月に始まったFM番組「スタジオテクノポリス27」で、ピーター・バラカンさんの紹介するグランドマスターフラッシュの「ザ・メッセージ」に「おお、カッコ良いなぁ」と、その深夜3時から4時までの放送を録音したテープは、「坂本龍一のサウンドストリート」と共に、自分の音楽の幅を広げてくれた。

マテリアルや彼らが属すセルロイド・レーベルの音もここで紹介されて知った。

1983年には、ニューヨークの黒人文化が生み出したヒップホップの隆盛とストリートパフォーマンスであるブレイクダンス、そして、レコード盤そのものをこすり音を創るスクラッチ・・・それらが多くの音楽に影響をもたらすことになる。

11月に発売されたローリング・ストーンズの「アンダーカバー・オブ・ザ・ナイト」などは一例だが、こういった名のあるミュージシャン含めて影響がモロに出てくる。

そして、一方では1983年12月に坂本龍一の「Bー2UNIT」の影響を受けたトレヴァー・ホーンが「イントゥ・バトル・ウィズ・ジ・アート・オブ・ノイズ」を発表しサンプリング以降の新しい音の在り方を提示し、そこにまた多くの影響が産まれる。

***

実は、マテリアルと連動したニューヨーク・シーンの中で、今まで「穴ぼこ」が空いたように、ある象徴する事件を避けてきた。

それは、1983年8月発表のハービー・ハンコックの「フューチャー・ショック」というアルバム。

そして、その中に収まった「ロック・イット」というシングル。

当時、ジャズ・ミュージシャンとして有名だったハービー・ハンコックの新作には、誰もが驚いた。

そこには、ちゃんとプロデューサークレジットに「マテリアル&ハービー・ハンコック」とあり、スクラッチを演じるDJ・グランドマスターDSTも参加している。

ストーンズに影響した当時の流れも、このアルバムが1つのキー・ポイントとなっている。

どんどんと闇の世界でマテリアルは根を張り、多様なミュージシャンと絡みながらニューヨーク・シーンを創っていく。

必ずどこかで、マテリアル、ビル・ラズウェルが絡んでいた。

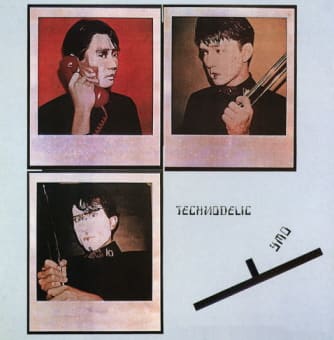

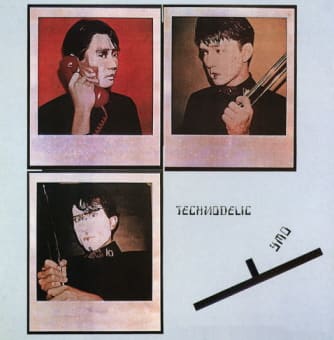

1981年11月発表のYMOの「テクノデリック」は、世界初の全面的なサンプリング導入アルバムだったが、YMOが凄いのは単なるそういう「装置」を利用しただけで、このアルバムの素晴らしさはやはり3人の音楽を創る才能と魂のこもった楽曲の良さにあった。(音魂=おとだま、みたいな感覚)

ニュー・ウェイヴ/テクノの流れは、当然「機械」の進化とは無縁ではなく、新しい機械が次々産まれることが新しい「音」を創り出し、ミュージシャンの創作意欲をかきたて「さらに新しい明日」を創り続けていたのは事実。

1981年YMOが使ったサンプラーは数秒しかサンプリング・リピート出来ない松武秀樹が創った自家製のものだったが、その後、このアルバムにも随所に使われているサンプラー「フェアライトCMI」が次第に普及し始め、このサンプラーを使った音楽がたんまりその後出てくる。

***

ハービー・ハンコックの「フューチャー・ショック」はA面3曲・B面3曲という構成。

A面いきなりスクラッチ音で始まる「ロック・イット」には驚いたが、個人的に一番好きなのが、B面1曲目の「アース・ビート」という曲。

この曲のなめらかさとゆったり感が好きで、よく深夜に聴いた。

この「アース・ビート」が一番アルバム・ジャケットのデザインと一致した音に聴こえる。

当時のコンピューター・グラフィックは、今のパソコン時代とは程遠く、ゲームセンターの画面に毛が生えた程度のビット数も少ない粗い映像だが、逆にこれがもっとリアリティあるものだったら実につまらない。

つまり、まだまだこの先進化していく過程だからこそ「フューチャー」を感じさせたのである。

Herbie Hancock 「Earth Beat」

この曲も、ピーター・バラカンさんの「スタジオテクノポリス27」でかかったが、土曜の深夜4時近くにかかる様は、情景・時間帯がマッチしていて、聴いていて異次元のような感覚をかもし出していた。

砂原良徳さんの作品「ラヴ・ビート」の1曲目にも「アース・ビート」という曲があるが、曲のおもむきは全く異なるものの、アイデアや底流で繋がるものを感じる。

PS:意識したつもりは無いが「アース」と付いた曲が連続してしまった。

大地というものに関わる音楽を自分が好むのは、UFOを信じていた時代とも繋がる自分の永遠の感覚。

細野さんの「メディスン・コンピレーション」もそのなかの1つ。

マテリアルや彼らが属すセルロイド・レーベルの音もここで紹介されて知った。

1983年には、ニューヨークの黒人文化が生み出したヒップホップの隆盛とストリートパフォーマンスであるブレイクダンス、そして、レコード盤そのものをこすり音を創るスクラッチ・・・それらが多くの音楽に影響をもたらすことになる。

11月に発売されたローリング・ストーンズの「アンダーカバー・オブ・ザ・ナイト」などは一例だが、こういった名のあるミュージシャン含めて影響がモロに出てくる。

そして、一方では1983年12月に坂本龍一の「Bー2UNIT」の影響を受けたトレヴァー・ホーンが「イントゥ・バトル・ウィズ・ジ・アート・オブ・ノイズ」を発表しサンプリング以降の新しい音の在り方を提示し、そこにまた多くの影響が産まれる。

***

実は、マテリアルと連動したニューヨーク・シーンの中で、今まで「穴ぼこ」が空いたように、ある象徴する事件を避けてきた。

それは、1983年8月発表のハービー・ハンコックの「フューチャー・ショック」というアルバム。

そして、その中に収まった「ロック・イット」というシングル。

当時、ジャズ・ミュージシャンとして有名だったハービー・ハンコックの新作には、誰もが驚いた。

そこには、ちゃんとプロデューサークレジットに「マテリアル&ハービー・ハンコック」とあり、スクラッチを演じるDJ・グランドマスターDSTも参加している。

ストーンズに影響した当時の流れも、このアルバムが1つのキー・ポイントとなっている。

どんどんと闇の世界でマテリアルは根を張り、多様なミュージシャンと絡みながらニューヨーク・シーンを創っていく。

必ずどこかで、マテリアル、ビル・ラズウェルが絡んでいた。

1981年11月発表のYMOの「テクノデリック」は、世界初の全面的なサンプリング導入アルバムだったが、YMOが凄いのは単なるそういう「装置」を利用しただけで、このアルバムの素晴らしさはやはり3人の音楽を創る才能と魂のこもった楽曲の良さにあった。(音魂=おとだま、みたいな感覚)

ニュー・ウェイヴ/テクノの流れは、当然「機械」の進化とは無縁ではなく、新しい機械が次々産まれることが新しい「音」を創り出し、ミュージシャンの創作意欲をかきたて「さらに新しい明日」を創り続けていたのは事実。

1981年YMOが使ったサンプラーは数秒しかサンプリング・リピート出来ない松武秀樹が創った自家製のものだったが、その後、このアルバムにも随所に使われているサンプラー「フェアライトCMI」が次第に普及し始め、このサンプラーを使った音楽がたんまりその後出てくる。

***

ハービー・ハンコックの「フューチャー・ショック」はA面3曲・B面3曲という構成。

A面いきなりスクラッチ音で始まる「ロック・イット」には驚いたが、個人的に一番好きなのが、B面1曲目の「アース・ビート」という曲。

この曲のなめらかさとゆったり感が好きで、よく深夜に聴いた。

この「アース・ビート」が一番アルバム・ジャケットのデザインと一致した音に聴こえる。

当時のコンピューター・グラフィックは、今のパソコン時代とは程遠く、ゲームセンターの画面に毛が生えた程度のビット数も少ない粗い映像だが、逆にこれがもっとリアリティあるものだったら実につまらない。

つまり、まだまだこの先進化していく過程だからこそ「フューチャー」を感じさせたのである。

Herbie Hancock 「Earth Beat」

この曲も、ピーター・バラカンさんの「スタジオテクノポリス27」でかかったが、土曜の深夜4時近くにかかる様は、情景・時間帯がマッチしていて、聴いていて異次元のような感覚をかもし出していた。

砂原良徳さんの作品「ラヴ・ビート」の1曲目にも「アース・ビート」という曲があるが、曲のおもむきは全く異なるものの、アイデアや底流で繋がるものを感じる。

PS:意識したつもりは無いが「アース」と付いた曲が連続してしまった。

大地というものに関わる音楽を自分が好むのは、UFOを信じていた時代とも繋がる自分の永遠の感覚。

細野さんの「メディスン・コンピレーション」もそのなかの1つ。