(注)本レポートは「マイライブラリー」で一括してご覧いただけます。

http://mylibrary.maeda1.jp/0510WorldRank10.pdf

(世界ランクシリーズ その10 2020年版)

国連などの国際機関あるいは世界の著名な研究機関により各国の経済・社会に関するランク付け調査が行われている。これらの調査について日米中など世界の主要国及びトルコ、エジプト、イランなど中東の主要国のランクを取り上げて解説するのが「世界ランクシリーズ」である。

第10回の世界ランクは、ジャーナリストのNGO団体「国境なきレポーター(Reporters Without Borders)」(略称RSF)が発表した「報道の自由度2020 (Press Freedom Index 2020)」をとりあげて比較しました。

RSFホームページ:https://rsf.org/en/ranking

1.「World Press Freedom Index」について

「国境なきレポーター(Reporters Without Borders)」は、1948年の世界人権宣言、及びこれに続く1950年の「人権と基本的自由の保護に関する会議」などで採択された、いくつかの憲章や宣言に触発され、各国の報道関係者が自発的に結成した非政府組織(NGO)である。フランスのジャーナリストが中心となって設立されたため、正式の組織名はReporters Sans Frontieresであり、その頭文字をとってRSFと略称され、本部はパリにある。

RSFは、世界各国で取材妨害を受け、時には生命の危険に晒されているジャーナリストを保護し、その障害を取り除く活動を行っており、その一環として2002年から毎年、報道の自由度に関する各国のランク「報道の自由の指標(Press Freedom Index)」を公表してきた。この指標はRSFが作成したアンケートに対して、世界各地の表現の自由のための擁護組織団体及び多数のジャーナリストが回答した結果を集計したものである。

2020年版Press Freedom Indexは世界180カ国の報道の自由度を指標化し、ジャーナリストに対する各国の対応ぶりを評価したものである。今回のアンケートではメディアの独立性、政府機関の透明性など7つのカテゴリーにわたる87の設問に対し、130カ国のジャーナリストが回答したものを統計処理し、各国毎に0点から100点の得点が付けられている。最も自由度が高い場合が0点であり、最悪の評価が100点である。

なおアンケートは毎年行われるため、直近に報道の規制または記者の逮捕などの政府の取材妨害があった国、或いはジャーナリストが誘拐・殺害に遭った国についてはその年のランクが低くなる傾向がある。RSF自身は、このランクは「報道の質」の良否を示すものではない、と断っている。

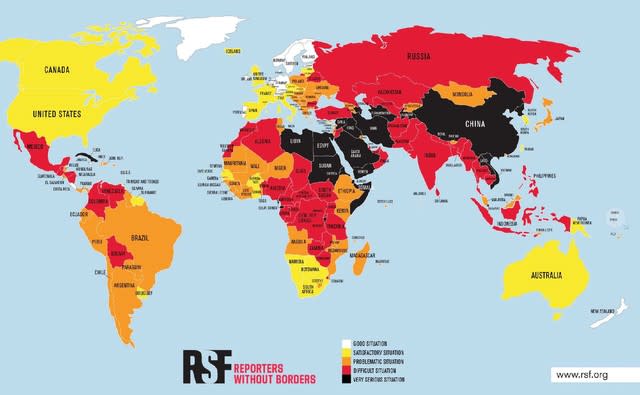

RSFのレポートでは点数(ポイント)に応じて各国の自由度を下記の5つに分類し色分けをした世界地図を掲載している。

(1)白(薄黄)色:0~14ポイント(Good situation)

(2)黄色:15~24ポイント(Satisfactory situation)

(3)橙色:25~34ポイント(Noticeable problems)

(4)赤色:35~54ポイント(Difficult situation)

(5)黒色:55~100ポイント(Very serious situation)

(続く)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601

Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642

E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp

http://mylibrary.maeda1.jp/0510WorldRank10.pdf

(世界ランクシリーズ その10 2020年版)

国連などの国際機関あるいは世界の著名な研究機関により各国の経済・社会に関するランク付け調査が行われている。これらの調査について日米中など世界の主要国及びトルコ、エジプト、イランなど中東の主要国のランクを取り上げて解説するのが「世界ランクシリーズ」である。

第10回の世界ランクは、ジャーナリストのNGO団体「国境なきレポーター(Reporters Without Borders)」(略称RSF)が発表した「報道の自由度2020 (Press Freedom Index 2020)」をとりあげて比較しました。

RSFホームページ:https://rsf.org/en/ranking

1.「World Press Freedom Index」について

「国境なきレポーター(Reporters Without Borders)」は、1948年の世界人権宣言、及びこれに続く1950年の「人権と基本的自由の保護に関する会議」などで採択された、いくつかの憲章や宣言に触発され、各国の報道関係者が自発的に結成した非政府組織(NGO)である。フランスのジャーナリストが中心となって設立されたため、正式の組織名はReporters Sans Frontieresであり、その頭文字をとってRSFと略称され、本部はパリにある。

RSFは、世界各国で取材妨害を受け、時には生命の危険に晒されているジャーナリストを保護し、その障害を取り除く活動を行っており、その一環として2002年から毎年、報道の自由度に関する各国のランク「報道の自由の指標(Press Freedom Index)」を公表してきた。この指標はRSFが作成したアンケートに対して、世界各地の表現の自由のための擁護組織団体及び多数のジャーナリストが回答した結果を集計したものである。

2020年版Press Freedom Indexは世界180カ国の報道の自由度を指標化し、ジャーナリストに対する各国の対応ぶりを評価したものである。今回のアンケートではメディアの独立性、政府機関の透明性など7つのカテゴリーにわたる87の設問に対し、130カ国のジャーナリストが回答したものを統計処理し、各国毎に0点から100点の得点が付けられている。最も自由度が高い場合が0点であり、最悪の評価が100点である。

なおアンケートは毎年行われるため、直近に報道の規制または記者の逮捕などの政府の取材妨害があった国、或いはジャーナリストが誘拐・殺害に遭った国についてはその年のランクが低くなる傾向がある。RSF自身は、このランクは「報道の質」の良否を示すものではない、と断っている。

RSFのレポートでは点数(ポイント)に応じて各国の自由度を下記の5つに分類し色分けをした世界地図を掲載している。

(1)白(薄黄)色:0~14ポイント(Good situation)

(2)黄色:15~24ポイント(Satisfactory situation)

(3)橙色:25~34ポイント(Noticeable problems)

(4)赤色:35~54ポイント(Difficult situation)

(5)黒色:55~100ポイント(Very serious situation)

(続く)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601

Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642

E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp