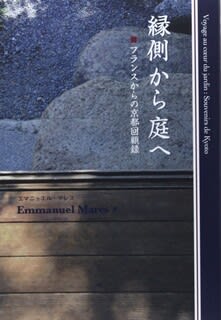

エマニュエル・マレス 「縁側から庭へ―フランスからの京都回顧録」読了

著者はフランス人で、日本で庭園史を学び、庭師の経験もあるという人だ。BSの「美の壺」というテレビ番組でこの人とこの著作のことが紹介されていた。大学の卒論のテーマは、「縁側」についてのものだったそうだ。その縁で日本庭園というものにも興味を持ったという。

この本は、特に日本庭園を学問として論じているものではなく、かといって外国人が見た日本の伝統というありきたりなテーマのものでもない。そういったものを少しずつミックスしたというなんだか捉えどころがなさそうでいるのだけれども日本家屋の伝統性とそれに興味を持つ外国人の思い入れのようなものがしっかりと伝わってくる不思議な内容になっている。

キーワードは「縁」という言葉であった。フランスという国は、日本の武道が盛んな国であると聞いたことがあるけれども、著者も合気道をやっていたことから日本家屋について学ぶ「縁」が生まれたという。

フランス人からすると、「縁」という言葉は不思議な言葉だそうだ。『縁という言葉をはじめて耳にしたのは、東京の上智大学に留学していた時のことである。日本人は皆あたりまえのように使っていたが、私にはその意味がよくわからなかった。フランス語に翻訳できないわけではないが、どうも使い方が違う。たとえば、日本語を勉強しはじめたのは、また、京都に住みはじめたのは「縁があったからだ」と言えば、ほとんどの日本人が納得してくれる。確かに、これほど便利な言葉はない。この一言で最初に取り上げたような質問すべてに答えられる。しかし、「縁」という一文字で相手に何が伝わるのだろう。説明でもなんでもないのに、なぜ日本人は納得してくれるのか、不思議でならなかった。』と書いている。

たしかに、日本人は偶然おこったことでもそれが運命的なことであったように、「縁」という言葉をよく使う。「家族に乾杯」というテレビ番組があるが、笑福亭鶴瓶もそこでの出会いをよく、縁だと言っている。ここ数日、宇宙戦艦ヤマトのリメイク版を見ているのだが、そこでも高次元生命体が地球人との接触を「縁」だという。宇宙人にも「縁」と語らせるほど日本人は「縁」という言葉が好きなようだ。

そんな中、日本語の授業で配られたテキストの中に、『「縁」という概念を理解するためには「縁側」をイメージすればよい』と書いてあった。『縁側が家の内と外をつなぐ空間であるのと同じように、縁は人と人、物事と物事をつなぐものである。』という文章を出発点として「縁」という言葉と「縁側」という言葉の持つ意味について考え始めたのである。

著者が「縁」と「縁側」という言葉の関連性についてどういった結論を得たかということは書かれていなかったけれども、ここから発展して日本の庭や日本文化について深く知るようになっていく。

こういうことを読んでいると、僕は相当日本人的ではないと思えてくる。他人との間にそれほど縁というものが存在しているとは思えない。その人に出会ったのは何かの必然であったとは真剣には思えないのだ。逆に、それはすれ違いでしかなく、自分の人生の流れとは関係ない人たちだと思いがちだ。だから深く付き合える人が少ないと言えるのかもしれない。宇宙人が「縁」というセリフを言うと、「何言ってんの?」とツッコミを入れたくなってしまうほうの人間なのである。

そう思いながらも、この人に出会えたことはきっと僕の人生の宝物に違いないと思うことは多々あるのだが・・。

縁側の歴史というのは意外と新しく、江戸時代から現れたそうだ。はじめて縁側という言葉が文献に現れるのは1690年ごろにまとめられた「南方録」という書物からだと言われている。

縁側というのは、座敷に対して夏の強い日差しが入るのを防ぐため、そして、冬の斜めからやってくる日差しを効率よく取り入れるために昔から日本家屋には必ずあったスペースだと思っていたが、それは庇の役目であり別に縁側はあってもなくてもよかったものらしい。

日本庭園については、ヨーロッパとの庭の認識の違いと、近世から現代の京都の日本庭園に大きな影響を与えた3名の庭師について書いている。

英語で庭を意味する「ガーデン」であるが、これには安全を確保する場所という意味がある。常に外国からの侵略の危機を抱えていたヨーロッパでは、自分の家を外敵から守る緩衝地帯としての意味合いがあったというのだ。そういえば、「ガード」という言葉と発音がよく似ている。スペルはちょっと違うが・・。

また、宗教的な意味合いでは、ヨーロッパでは旧約聖書に出てくるエデンの園やギリシャ神話に出てくる庭園、日本でも儀式や場や神が降りてくる斎庭(ゆにわ)としての庭園など、清浄な場所というように聖域としての意味合いを持っている。

しかし、大きな違いは、ヨーロッパの庭は、神が女神や人間のために作ったところであるのに対して、日本の庭は神を迎えるための人間がつくったところであるというニュアンスの違いがあるそうだ。そして、ヨーロッパの庭というのは、果実を得るという実用的な場所、日本でいえば果樹園のような場所もガーデンとひとくくりにされる。日本ではそれを「庭」「園」としてはっきり区別しているというところも大きな違いであると説明されている。

3名の庭師にとは、江戸初期の小堀遠州、明治に近代庭園の先覚者であった七代目小川治兵衛、昭和の時代に活躍した重森三玲という人たちである。

小堀遠州は大名であり、徳川幕府の作事奉行として当時の有力者のためにお城や宮殿、お寺の庭園を設計した。植治と呼ばれた小川治兵衛は、職人として、山県有朋など明治初期の政治家や実業家の別荘や邸宅の庭を造った。重森三玲は全国の歴史的な庭園を調査、研究し、そのうえで古い習わしやしきたりにとらわれないモダンな庭園をデザインしたひとだそうだ。

著者は特に重森重森三玲というひとに思い入れがあるようで、たくさんの写真が掲載されている。確かに印象に残るデザインで、先に書いた「美の壺」で紹介されていた庭だとすぐにわかった。

庭を造る時には、それをデザインする人、石や植木を運んできて据える人がいる。歴史の中に名前の残る人というのはデザインや監修をする人のようで、実働部隊の人たちというのはまず名前が残らない。それにはこんな理由があったそうだ。

石や樹木というのは日本では神が宿るものと考えられてきた。そういったものの扱いを誤ると祟りがあるというので身分の高い人は手に触れることを嫌い、そういった作業は身分の低い人たちや差別を受けている人たちの仕事であったからだということだ。

宝石の採掘もそうだが、綺麗なものの陰にはひどい世界が隠されているものなのである。

この本には日本人でも知らないことがたくさん書かれている。しかもこれは日本語で書かれた原稿だそうだ。それがなんだか恥ずかしくなる。

ウチの家は、昭和の50年代に建てられたものだ。一応、庭があって、それの手入れに手を焼いているというのは何度かこのブログに書いた通りだ。

縁側もあるのだが、これも記憶のあるかぎり、縁側らしく使われたことがない。著者が書いている通り、家の内と外をつなぐ空間であるはずのものだが、母親が無造作に置いているプランターに分断されそこを行ったり来たりすることができない。また、ガラスのサッシが入っているので全開にしても間口が1間も開かない。縁側に座って誰かとお茶を飲むというようなサザエさんに出てきそうなシーンを実行しようにもこの家が建てられた時点で不可能であったのだ。

今ではワカメを干すかトウガラシを干すか獅子柚子を干すときに使うだけで、あとはずっと物置がわりとして使われているだけだ。

当時は、家というと、和室に床の間があり、その横には縁側があってその向こうには小さくても庭が見えるというのはごく普通で、父親も何の疑いもなくそんな家を建てたのだがそれを見ることによって少しでも安らぎがあったのだろうかと疑問に思う。しかし、現代の高気密高断熱住宅というのもあれはあれで味気ない。ウチの団地でも世代交代が進み、周りはどんどんそんな家に建て替わっているけれども、敷地は全部コンクリートで固められ、緑はというと、申し合わせたように1本だけ木が植わっているだけだ。窓も小さく、土の見えない家というのは息苦しくないのだろうかと思ってしまう。かと言って、なまじ植木などを植えておくと年に2回は刈ってやらないとえらいことになってしまうし、どちらにしてもやっかいだ。

ここにも自然との闘いがあったりするのだが、もう、シーシュポスの岩のようなもので、なんとかならないものだろうかといつも思っているのである。

僕の家の庭はワカメを干すスペースとして更地にしておくというのが一番有効的なのだ・・。せっかく日本庭園の魅力について書かれた本を読みながら、小さな家ほど日本庭園は無駄であるという結論に達したのである。

著者はフランス人で、日本で庭園史を学び、庭師の経験もあるという人だ。BSの「美の壺」というテレビ番組でこの人とこの著作のことが紹介されていた。大学の卒論のテーマは、「縁側」についてのものだったそうだ。その縁で日本庭園というものにも興味を持ったという。

この本は、特に日本庭園を学問として論じているものではなく、かといって外国人が見た日本の伝統というありきたりなテーマのものでもない。そういったものを少しずつミックスしたというなんだか捉えどころがなさそうでいるのだけれども日本家屋の伝統性とそれに興味を持つ外国人の思い入れのようなものがしっかりと伝わってくる不思議な内容になっている。

キーワードは「縁」という言葉であった。フランスという国は、日本の武道が盛んな国であると聞いたことがあるけれども、著者も合気道をやっていたことから日本家屋について学ぶ「縁」が生まれたという。

フランス人からすると、「縁」という言葉は不思議な言葉だそうだ。『縁という言葉をはじめて耳にしたのは、東京の上智大学に留学していた時のことである。日本人は皆あたりまえのように使っていたが、私にはその意味がよくわからなかった。フランス語に翻訳できないわけではないが、どうも使い方が違う。たとえば、日本語を勉強しはじめたのは、また、京都に住みはじめたのは「縁があったからだ」と言えば、ほとんどの日本人が納得してくれる。確かに、これほど便利な言葉はない。この一言で最初に取り上げたような質問すべてに答えられる。しかし、「縁」という一文字で相手に何が伝わるのだろう。説明でもなんでもないのに、なぜ日本人は納得してくれるのか、不思議でならなかった。』と書いている。

たしかに、日本人は偶然おこったことでもそれが運命的なことであったように、「縁」という言葉をよく使う。「家族に乾杯」というテレビ番組があるが、笑福亭鶴瓶もそこでの出会いをよく、縁だと言っている。ここ数日、宇宙戦艦ヤマトのリメイク版を見ているのだが、そこでも高次元生命体が地球人との接触を「縁」だという。宇宙人にも「縁」と語らせるほど日本人は「縁」という言葉が好きなようだ。

そんな中、日本語の授業で配られたテキストの中に、『「縁」という概念を理解するためには「縁側」をイメージすればよい』と書いてあった。『縁側が家の内と外をつなぐ空間であるのと同じように、縁は人と人、物事と物事をつなぐものである。』という文章を出発点として「縁」という言葉と「縁側」という言葉の持つ意味について考え始めたのである。

著者が「縁」と「縁側」という言葉の関連性についてどういった結論を得たかということは書かれていなかったけれども、ここから発展して日本の庭や日本文化について深く知るようになっていく。

こういうことを読んでいると、僕は相当日本人的ではないと思えてくる。他人との間にそれほど縁というものが存在しているとは思えない。その人に出会ったのは何かの必然であったとは真剣には思えないのだ。逆に、それはすれ違いでしかなく、自分の人生の流れとは関係ない人たちだと思いがちだ。だから深く付き合える人が少ないと言えるのかもしれない。宇宙人が「縁」というセリフを言うと、「何言ってんの?」とツッコミを入れたくなってしまうほうの人間なのである。

そう思いながらも、この人に出会えたことはきっと僕の人生の宝物に違いないと思うことは多々あるのだが・・。

縁側の歴史というのは意外と新しく、江戸時代から現れたそうだ。はじめて縁側という言葉が文献に現れるのは1690年ごろにまとめられた「南方録」という書物からだと言われている。

縁側というのは、座敷に対して夏の強い日差しが入るのを防ぐため、そして、冬の斜めからやってくる日差しを効率よく取り入れるために昔から日本家屋には必ずあったスペースだと思っていたが、それは庇の役目であり別に縁側はあってもなくてもよかったものらしい。

日本庭園については、ヨーロッパとの庭の認識の違いと、近世から現代の京都の日本庭園に大きな影響を与えた3名の庭師について書いている。

英語で庭を意味する「ガーデン」であるが、これには安全を確保する場所という意味がある。常に外国からの侵略の危機を抱えていたヨーロッパでは、自分の家を外敵から守る緩衝地帯としての意味合いがあったというのだ。そういえば、「ガード」という言葉と発音がよく似ている。スペルはちょっと違うが・・。

また、宗教的な意味合いでは、ヨーロッパでは旧約聖書に出てくるエデンの園やギリシャ神話に出てくる庭園、日本でも儀式や場や神が降りてくる斎庭(ゆにわ)としての庭園など、清浄な場所というように聖域としての意味合いを持っている。

しかし、大きな違いは、ヨーロッパの庭は、神が女神や人間のために作ったところであるのに対して、日本の庭は神を迎えるための人間がつくったところであるというニュアンスの違いがあるそうだ。そして、ヨーロッパの庭というのは、果実を得るという実用的な場所、日本でいえば果樹園のような場所もガーデンとひとくくりにされる。日本ではそれを「庭」「園」としてはっきり区別しているというところも大きな違いであると説明されている。

3名の庭師にとは、江戸初期の小堀遠州、明治に近代庭園の先覚者であった七代目小川治兵衛、昭和の時代に活躍した重森三玲という人たちである。

小堀遠州は大名であり、徳川幕府の作事奉行として当時の有力者のためにお城や宮殿、お寺の庭園を設計した。植治と呼ばれた小川治兵衛は、職人として、山県有朋など明治初期の政治家や実業家の別荘や邸宅の庭を造った。重森三玲は全国の歴史的な庭園を調査、研究し、そのうえで古い習わしやしきたりにとらわれないモダンな庭園をデザインしたひとだそうだ。

著者は特に重森重森三玲というひとに思い入れがあるようで、たくさんの写真が掲載されている。確かに印象に残るデザインで、先に書いた「美の壺」で紹介されていた庭だとすぐにわかった。

庭を造る時には、それをデザインする人、石や植木を運んできて据える人がいる。歴史の中に名前の残る人というのはデザインや監修をする人のようで、実働部隊の人たちというのはまず名前が残らない。それにはこんな理由があったそうだ。

石や樹木というのは日本では神が宿るものと考えられてきた。そういったものの扱いを誤ると祟りがあるというので身分の高い人は手に触れることを嫌い、そういった作業は身分の低い人たちや差別を受けている人たちの仕事であったからだということだ。

宝石の採掘もそうだが、綺麗なものの陰にはひどい世界が隠されているものなのである。

この本には日本人でも知らないことがたくさん書かれている。しかもこれは日本語で書かれた原稿だそうだ。それがなんだか恥ずかしくなる。

ウチの家は、昭和の50年代に建てられたものだ。一応、庭があって、それの手入れに手を焼いているというのは何度かこのブログに書いた通りだ。

縁側もあるのだが、これも記憶のあるかぎり、縁側らしく使われたことがない。著者が書いている通り、家の内と外をつなぐ空間であるはずのものだが、母親が無造作に置いているプランターに分断されそこを行ったり来たりすることができない。また、ガラスのサッシが入っているので全開にしても間口が1間も開かない。縁側に座って誰かとお茶を飲むというようなサザエさんに出てきそうなシーンを実行しようにもこの家が建てられた時点で不可能であったのだ。

今ではワカメを干すかトウガラシを干すか獅子柚子を干すときに使うだけで、あとはずっと物置がわりとして使われているだけだ。

当時は、家というと、和室に床の間があり、その横には縁側があってその向こうには小さくても庭が見えるというのはごく普通で、父親も何の疑いもなくそんな家を建てたのだがそれを見ることによって少しでも安らぎがあったのだろうかと疑問に思う。しかし、現代の高気密高断熱住宅というのもあれはあれで味気ない。ウチの団地でも世代交代が進み、周りはどんどんそんな家に建て替わっているけれども、敷地は全部コンクリートで固められ、緑はというと、申し合わせたように1本だけ木が植わっているだけだ。窓も小さく、土の見えない家というのは息苦しくないのだろうかと思ってしまう。かと言って、なまじ植木などを植えておくと年に2回は刈ってやらないとえらいことになってしまうし、どちらにしてもやっかいだ。

ここにも自然との闘いがあったりするのだが、もう、シーシュポスの岩のようなもので、なんとかならないものだろうかといつも思っているのである。

僕の家の庭はワカメを干すスペースとして更地にしておくというのが一番有効的なのだ・・。せっかく日本庭園の魅力について書かれた本を読みながら、小さな家ほど日本庭園は無駄であるという結論に達したのである。