1月17日、岐阜城に行ってまいりました。上記「天守台の石垣」の見学です。

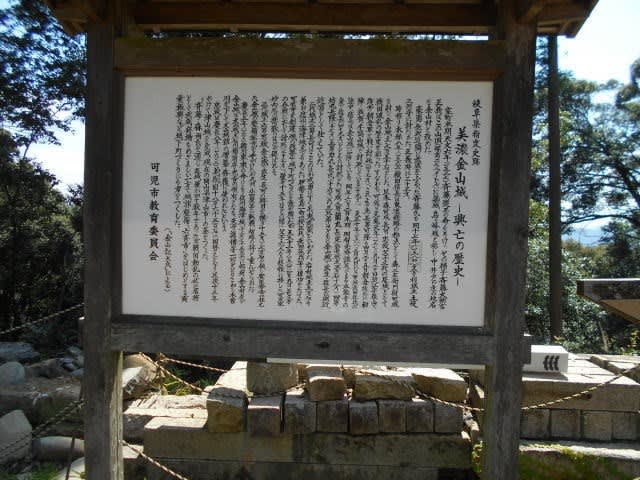

説明をするたぶん教育委員会の学芸員の方

問題の石垣

問題の石垣(説明付き)

明治以降の石垣 画像の上の方から説明しますと、中ぐらいの石で行儀よく並んでいるのは、「明治以降の石垣」で、現在の天守閣を造った時に天守台の石垣として積まれたものです。江戸時代以降の石垣は、斜めになっているのが特徴だそうです。それに比べ、戦国時代の石垣は水平になっているそうです。

裏込め石 次に右下の方に行って、小さな石がたくさんありますが、これは「裏込め石」で、信長の石垣の特徴だそうです。逆にこれがあるので、信長時代の石垣という理由にもなっているそうです。

いわゆる石垣 「裏込め石」の左に中くらいの石がいくつか並んでいますが、いわゆる石垣です。

隅石1 その石垣の手前に大きな石が3つほどあります。これは、石垣の角に当たる隅石だそうです。一番上の石が手前に飛び出していますが、何らかの理由で回転が加えられたらしいということです。

隅石2 その下の石も隅石で最下部に当たるそうです。その石の左にやはり大きめの石がありますが、これは、最下部の隅石を支えるためのものだろうということです。

見学可能な石垣は、これですべてです。

これで、信長時代の天守台の石垣だというわけです。

ちなみに、天守台ではなく、ただの居住のための屋敷かも知れないと質問したら、「そうかもしれない。小牧城と同じかもしれない」と言っておられました。

皆さんはどう思われますか。2枚ほど別の画像を掲載します。

石垣の画像(その2)

石垣の画像(その3)

なお、見学会は明日18日迄です。

説明をするたぶん教育委員会の学芸員の方

問題の石垣

問題の石垣(説明付き)

明治以降の石垣 画像の上の方から説明しますと、中ぐらいの石で行儀よく並んでいるのは、「明治以降の石垣」で、現在の天守閣を造った時に天守台の石垣として積まれたものです。江戸時代以降の石垣は、斜めになっているのが特徴だそうです。それに比べ、戦国時代の石垣は水平になっているそうです。

裏込め石 次に右下の方に行って、小さな石がたくさんありますが、これは「裏込め石」で、信長の石垣の特徴だそうです。逆にこれがあるので、信長時代の石垣という理由にもなっているそうです。

いわゆる石垣 「裏込め石」の左に中くらいの石がいくつか並んでいますが、いわゆる石垣です。

隅石1 その石垣の手前に大きな石が3つほどあります。これは、石垣の角に当たる隅石だそうです。一番上の石が手前に飛び出していますが、何らかの理由で回転が加えられたらしいということです。

隅石2 その下の石も隅石で最下部に当たるそうです。その石の左にやはり大きめの石がありますが、これは、最下部の隅石を支えるためのものだろうということです。

見学可能な石垣は、これですべてです。

これで、信長時代の天守台の石垣だというわけです。

ちなみに、天守台ではなく、ただの居住のための屋敷かも知れないと質問したら、「そうかもしれない。小牧城と同じかもしれない」と言っておられました。

皆さんはどう思われますか。2枚ほど別の画像を掲載します。

石垣の画像(その2)

石垣の画像(その3)

なお、見学会は明日18日迄です。