強くて大型の台風24号が列島を縦断しました。幸い我が家及び私の住んでいる地域で被害の情報はありませんでしたが、各地で停電や強風により樹木が倒れる、家屋の一部が飛ばされる等の被害があったようです。一日も早い復興をお祈りします。

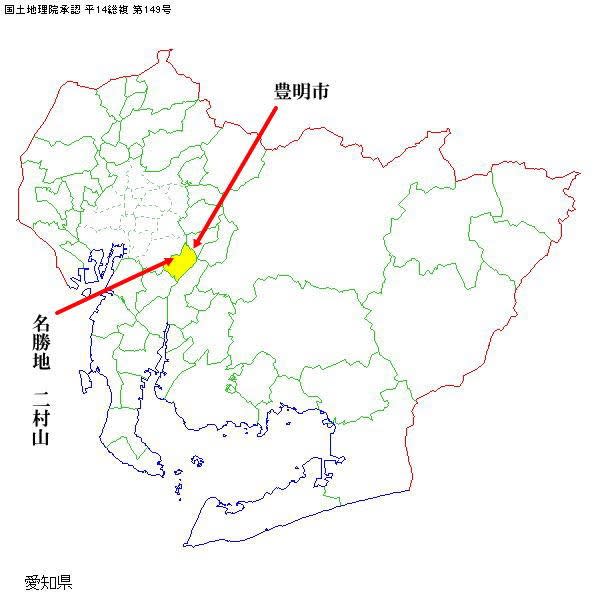

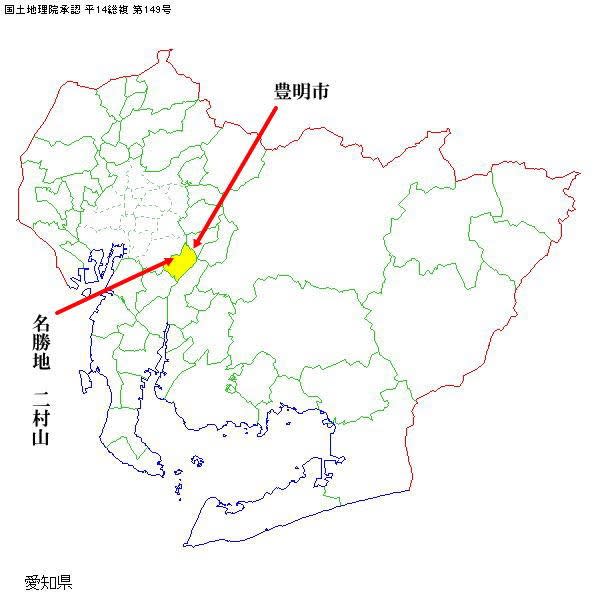

さて、台風一過、10月1日、豊明市の二村山というところに行きました。豊明市を通るとき、「名勝地・二村山」という看板があり、気になっていました。また、「十三塚」という交差点があり、これも気になっていました。

名勝地二村山の位置

どうして二村山が名勝であるかというと、この近くを鎌倉街道が通っていて、二村山に登ればとても眺望が良かったということらしいです。

二村山案内掲示

二村山の駐車場からさっそく遊歩道を歩いていきますと、源頼朝の歌碑に出会いました。

「よそに見しをささが上の白露を たもとにかくる二村の山」

案内掲示版には、

「源頼朝がこの地を通ったのは、建久元年(1190)10月、露の季節であった。始めての出京に歌枕として名高い二村山は印象が深かったと思われる。珍しく頼朝の詠歌として続古今和歌集に残っている。この時の上洛で、後白河法皇、後鳥羽天皇に拝謁して右近衛の大将に任じられた。 豊明市観光協会」

との説明がありました。

歌の意味はあまり分かりませんが、源頼朝がここを通って、歌枕(歌の題材)として名高い二村山を歌ったということが書かれていました。また、この文が教育委員会ではなく、観光協会の文責であることも驚きました。

源頼朝の歌碑

この歌碑の左に延命地蔵がありました。

延命地蔵

旅人が盗賊熊坂長範に襲われたとき、身代わりとなって肩から上が欠落したという伝承があるそうです。この地蔵尊には大同2年(807)の銘が刻まれているそうです。

左の地蔵が身代わりとなった地蔵だそうです。

今は上に小さな頭が載っていますが、不気味な感じがします。伝承で盗賊の名前がはっきり残っているのも面白いです。

さらに登っていきますと、展望台の近くにまた地蔵様がおられました。

切られ地蔵尊

この地蔵さんも二つに分かれていて、上半分が前に、下半分が後ろにあります。延宝7年(1679)の銘があるそうです。

これもすごいです。別名「袈裟切り地蔵」ともいうそうです。お武家さんに「切り捨て御免」で切られた百姓・町人の身代わりでしょうか、ありがたい地蔵様です。

二村山の頂上からは、東西南北に眺望が開けていました。

そして、ここから西の方に「鎌倉街道」の古道が史跡として残されていました。

ここより古道「鎌倉街道」

一応端まで歩きましたが、ただの山道でした。

昔の人は歩いて京都、鎌倉間を往復したのでしょうが、この二村山のあたりは特に山道であったことと思われます。標高70mほどの山ですが、熱田の宿から、この二村山を越えるとすぐに沓掛の宿に着くので、ちょうどここで「今日はここまで来た」と眺望が眺められて、旅人は感慨に耽ったことと思われます。二村山が和歌の題材になる理由が分かった気がしました。

さて、台風一過、10月1日、豊明市の二村山というところに行きました。豊明市を通るとき、「名勝地・二村山」という看板があり、気になっていました。また、「十三塚」という交差点があり、これも気になっていました。

名勝地二村山の位置

どうして二村山が名勝であるかというと、この近くを鎌倉街道が通っていて、二村山に登ればとても眺望が良かったということらしいです。

二村山案内掲示

二村山の駐車場からさっそく遊歩道を歩いていきますと、源頼朝の歌碑に出会いました。

「よそに見しをささが上の白露を たもとにかくる二村の山」

案内掲示版には、

「源頼朝がこの地を通ったのは、建久元年(1190)10月、露の季節であった。始めての出京に歌枕として名高い二村山は印象が深かったと思われる。珍しく頼朝の詠歌として続古今和歌集に残っている。この時の上洛で、後白河法皇、後鳥羽天皇に拝謁して右近衛の大将に任じられた。 豊明市観光協会」

との説明がありました。

歌の意味はあまり分かりませんが、源頼朝がここを通って、歌枕(歌の題材)として名高い二村山を歌ったということが書かれていました。また、この文が教育委員会ではなく、観光協会の文責であることも驚きました。

源頼朝の歌碑

この歌碑の左に延命地蔵がありました。

延命地蔵

旅人が盗賊熊坂長範に襲われたとき、身代わりとなって肩から上が欠落したという伝承があるそうです。この地蔵尊には大同2年(807)の銘が刻まれているそうです。

左の地蔵が身代わりとなった地蔵だそうです。

今は上に小さな頭が載っていますが、不気味な感じがします。伝承で盗賊の名前がはっきり残っているのも面白いです。

さらに登っていきますと、展望台の近くにまた地蔵様がおられました。

切られ地蔵尊

この地蔵さんも二つに分かれていて、上半分が前に、下半分が後ろにあります。延宝7年(1679)の銘があるそうです。

これもすごいです。別名「袈裟切り地蔵」ともいうそうです。お武家さんに「切り捨て御免」で切られた百姓・町人の身代わりでしょうか、ありがたい地蔵様です。

二村山の頂上からは、東西南北に眺望が開けていました。

そして、ここから西の方に「鎌倉街道」の古道が史跡として残されていました。

ここより古道「鎌倉街道」

一応端まで歩きましたが、ただの山道でした。

昔の人は歩いて京都、鎌倉間を往復したのでしょうが、この二村山のあたりは特に山道であったことと思われます。標高70mほどの山ですが、熱田の宿から、この二村山を越えるとすぐに沓掛の宿に着くので、ちょうどここで「今日はここまで来た」と眺望が眺められて、旅人は感慨に耽ったことと思われます。二村山が和歌の題材になる理由が分かった気がしました。

ありがたいお地蔵様ですね。

愛知県は、東海道と鎌倉街道と昔の幹線道路が2つ走っています。この2つの道を歩くと、自然と昔の出来事がかかわってきて、歴史の勉強になります。東海道の方も歩いてみたいと思っています。

乞うご期待。