武蔵塚

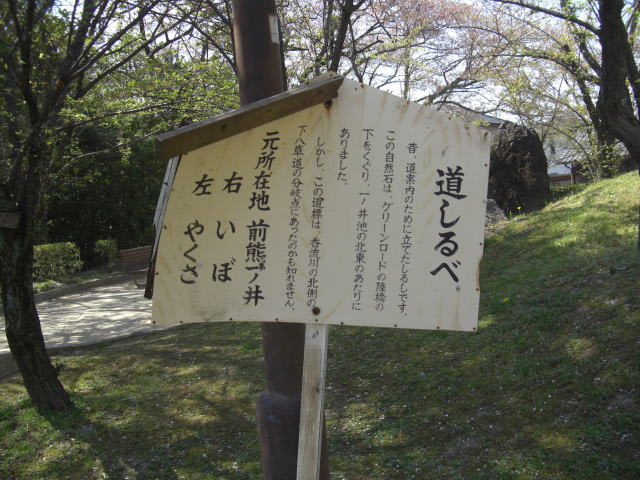

次の見学地は、武蔵塚です。古戦場公園の西へ100メートルほど行くとありました。小高い丘のようなところがあり、桜の木がたくさんあり、今頃は花見で人が集まるところではないか、と思えました。

森長公の石碑

武蔵塚とは、長久手の合戦で戦死した秀吉方武将森長公(ながよし)の墓です。森長公は、本能寺の変で織田信長とともに亡くなった森欄丸の兄です。現地案内板によると、森長公は、武勇に優れ異名として鬼武蔵と呼ばれていたそうです。武蔵塚は、その武蔵にちなんで名づけられたそうです。

森家の子孫による石碑

その横にもう一つ石碑がありました。

森氏の子孫が、明治31年に建てたものです。コケなどでほとんど字が見えませんでしたが、「子爵」、「明治31年」あたりははっきり読めました。

次の見学地は、武蔵塚です。古戦場公園の西へ100メートルほど行くとありました。小高い丘のようなところがあり、桜の木がたくさんあり、今頃は花見で人が集まるところではないか、と思えました。

森長公の石碑

武蔵塚とは、長久手の合戦で戦死した秀吉方武将森長公(ながよし)の墓です。森長公は、本能寺の変で織田信長とともに亡くなった森欄丸の兄です。現地案内板によると、森長公は、武勇に優れ異名として鬼武蔵と呼ばれていたそうです。武蔵塚は、その武蔵にちなんで名づけられたそうです。

森家の子孫による石碑

その横にもう一つ石碑がありました。

森氏の子孫が、明治31年に建てたものです。コケなどでほとんど字が見えませんでしたが、「子爵」、「明治31年」あたりははっきり読めました。