雪深い町・津南、 そこの雪まつりに出かけて辰ノ口集落の催し会場で夕飯になるくらいの料理をご馳走になって来たのだが、 それだけじゃ食い意地張ったジジイの楽しみでしか無い。 それでどうしたか? 実はこのところ製作に励んでいた「冷却試料ステージ」を雪の結晶撮影装置ともども持ち込んで実験して来ました。

実験の目的は周辺に雪が沢山ある環境下で、冷却ステージの試料搭載面がどの様に冷えるか確認すること。 そして、冷やしさえすれば、雪の結晶の融解する時間を長く出来て、 写真撮影に必要なフォーカス合わせなど、諸々のカメラ操作に必要な時間が得られる様になるか? 確認することでした。

結果を大まかに言えば、 ステージは冷えました、 でも露点以下に冷えてしまったため、ステージ表面が結露で覆われて、雪の結晶の背景として不都合が発生するのです。 だから、「冷却の度合いをコントロール出来る制御回路を用意しないと、使い物にならない。 そんな判断に至りました。

[ 冷却ステージの冷却方法 ]

自宅での実験で解っていた事ですが、 ペルチェ素子取り付けのベースとなる放熱フィンその物の温度上昇を抑えないことには、冷却面の温度低下が望めない。 そんな当たり前の不具合を解消するため、 今回は実験現場周辺に幾らでも積もっている雪を利用して放熱フィンを冷やすことにしたのです。

赤いプラスチック容器に水を入れて、その中に雪を放り込みました。

Top写真の左側がペルチェ素子をを組み込んだ試料ステージですが、放熱フィンを冷水の入った容器にドップリと漬けてあります。 右側の黒い円筒は当初使用していた試料ステージです。

[ 冷却結果 ]

冷却試料ステージのペルチェ素子はMax通電電流2A規格のものですが、とりあえず1.6Aほどの電流を流しました。 どうやら試料搭載部分はマイナスの温度に冷えてくれました。 しかし度が過ぎたようです。

試料をのせるサランラップ面は結露しています。 黄色で囲んだ区域はその結露を拭きとった部分で、下方にある赤いプラスチック容器の赤色がクッキリと見えています。 更に冷えすぎの証拠は水色で囲んだ丸の中を御覧ください。 糸くずの様な白い色した物が右側方に出ているのが見えるでしょ細長く成長した氷です。

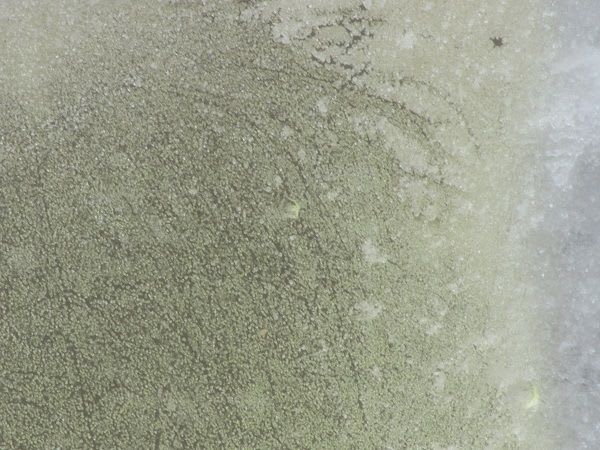

結露した表面を拡大した写真です。 ここに雪の結晶の薄片を置いたとしたら、 雪の薄片の周囲もこの結露の粒粒で取り囲まれる事になってしまうと想像します。 それでは背景光の工夫も台無しになってしまいますから、 冷却の度合いを制御出来るようにまとめないと使い物にならない予感がします。

今回実験を行った、宿の周辺では以前から積もっていた雪がザラメ雪になった物しか手に入らなかったので、 六華の結晶を使った実験と撮影が出来なかったのが残念です。

そして気温がマイナス2℃程度の環境下の実験でしたが、 ザラメ雪の場合、 従来ステージの上でも冷却ステージの上でも1分程度の時間では、撮影対象の融解による形状変化が顕著に現れませんでした。

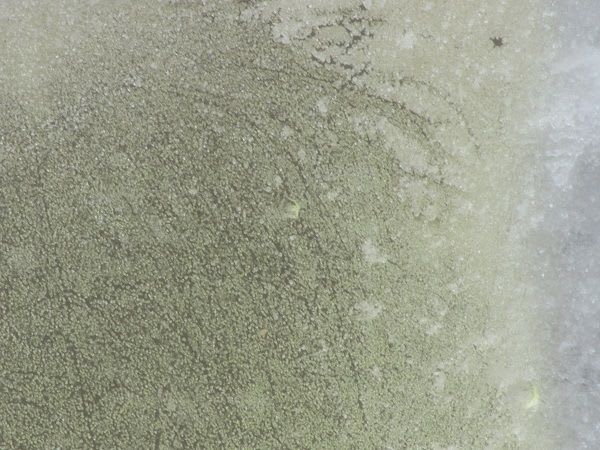

従来ステージにザラメ雪を載せて撮影した写真です。

実験の目的は周辺に雪が沢山ある環境下で、冷却ステージの試料搭載面がどの様に冷えるか確認すること。 そして、冷やしさえすれば、雪の結晶の融解する時間を長く出来て、 写真撮影に必要なフォーカス合わせなど、諸々のカメラ操作に必要な時間が得られる様になるか? 確認することでした。

結果を大まかに言えば、 ステージは冷えました、 でも露点以下に冷えてしまったため、ステージ表面が結露で覆われて、雪の結晶の背景として不都合が発生するのです。 だから、「冷却の度合いをコントロール出来る制御回路を用意しないと、使い物にならない。 そんな判断に至りました。

[ 冷却ステージの冷却方法 ]

自宅での実験で解っていた事ですが、 ペルチェ素子取り付けのベースとなる放熱フィンその物の温度上昇を抑えないことには、冷却面の温度低下が望めない。 そんな当たり前の不具合を解消するため、 今回は実験現場周辺に幾らでも積もっている雪を利用して放熱フィンを冷やすことにしたのです。

赤いプラスチック容器に水を入れて、その中に雪を放り込みました。

Top写真の左側がペルチェ素子をを組み込んだ試料ステージですが、放熱フィンを冷水の入った容器にドップリと漬けてあります。 右側の黒い円筒は当初使用していた試料ステージです。

[ 冷却結果 ]

冷却試料ステージのペルチェ素子はMax通電電流2A規格のものですが、とりあえず1.6Aほどの電流を流しました。 どうやら試料搭載部分はマイナスの温度に冷えてくれました。 しかし度が過ぎたようです。

試料をのせるサランラップ面は結露しています。 黄色で囲んだ区域はその結露を拭きとった部分で、下方にある赤いプラスチック容器の赤色がクッキリと見えています。 更に冷えすぎの証拠は水色で囲んだ丸の中を御覧ください。 糸くずの様な白い色した物が右側方に出ているのが見えるでしょ細長く成長した氷です。

結露した表面を拡大した写真です。 ここに雪の結晶の薄片を置いたとしたら、 雪の薄片の周囲もこの結露の粒粒で取り囲まれる事になってしまうと想像します。 それでは背景光の工夫も台無しになってしまいますから、 冷却の度合いを制御出来るようにまとめないと使い物にならない予感がします。

今回実験を行った、宿の周辺では以前から積もっていた雪がザラメ雪になった物しか手に入らなかったので、 六華の結晶を使った実験と撮影が出来なかったのが残念です。

そして気温がマイナス2℃程度の環境下の実験でしたが、 ザラメ雪の場合、 従来ステージの上でも冷却ステージの上でも1分程度の時間では、撮影対象の融解による形状変化が顕著に現れませんでした。

従来ステージにザラメ雪を載せて撮影した写真です。