蒸し暑い日が続いています。周りのバテ気味の兆候の方が見受けられる今日この頃です。昨日の夜はマンションの廊下に出てみたら、アブラゼミがひっくり返っていました。暑さのせい・・?? 水を掛けてたら元気になりどこかに飛んでいきました。

今晩からまた出かけます・・ゆえに明日の分を本日(7月29日)投稿しようと思ったら忘れてしまい、今の時間(7月30日)の投稿となりました。

長野でのゴルフを満喫後、大宮の花火を鑑賞終了後・・・の投稿、夏です。

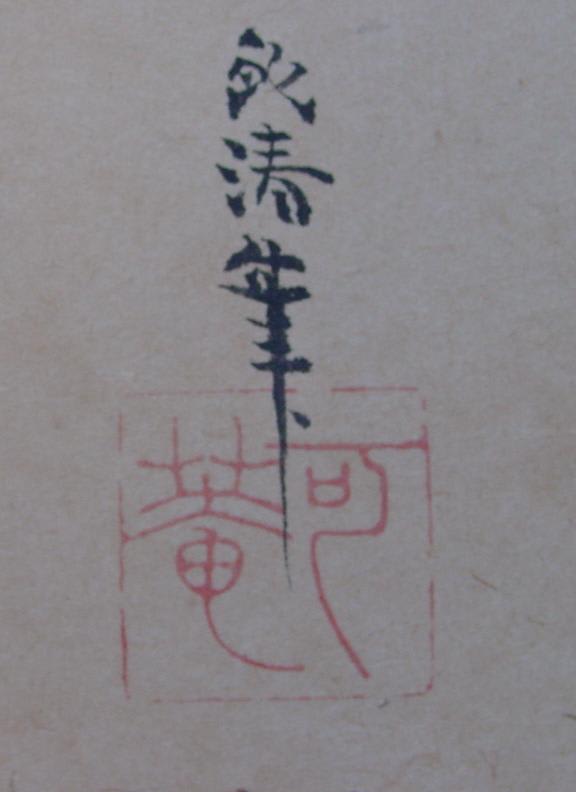

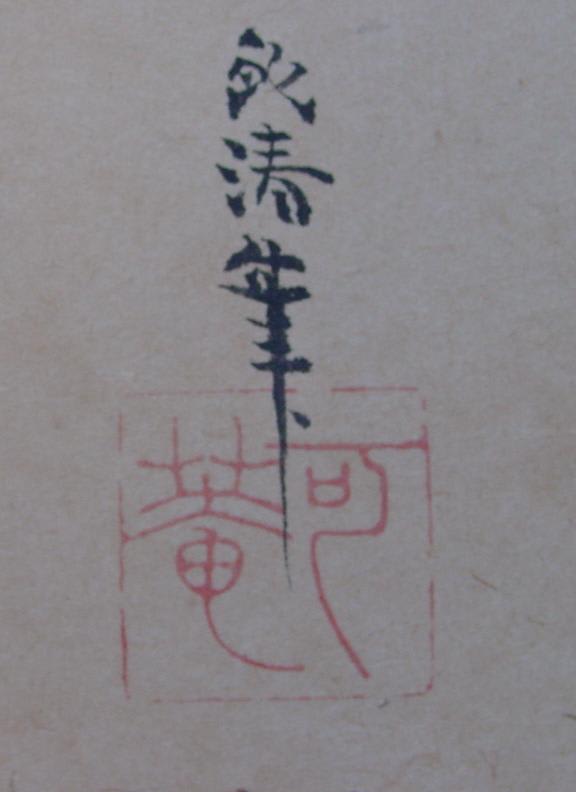

茄子之図 喜多武清筆

紙本絹額装 画サイズ:横522*縦280

ずいぶん前のことなのでいつどこで入手したのかは定かではありません。

表現のうまさに惚れ込んで入手したもので、まだ書画を本格的に収集する前の入手の作品のようです。入手したあとで喜多武清の名を知ったような次第です。

近代画家にも共通するような写生の腕の確かさを示す作品です。茄子の題材はよく古今より描かれています。一冨士、二鷹、三茄子といわれ目出度いものとされ、茄子から「成す」と解釈され、吉祥のものとされたのかもしれません。

この絵はもともと軸装であったものを額装にしたものです。もともと上表具でありそれ相応の格式のある屋敷の所蔵であったと思われます。

師である谷文晁などは武清よりも当然、当時人気が高くかなりの高価格であり、格式のある武家でないと入手できなかったという。また注文に制作が間に合わず工房のようになっていたと伝えられています。

文晁のもとには筆の確かな画家が集まっていたと思われ、喜多武清はその仲でも筆力のある画家の一人と思われます。近年、喜多武清の評価は低いですが、なかなかの画力です。本作品はそのような喜多武清の筆力のよく現れた作品でしょう。

以前、喜多武清の屏風を手放された方がおられ、思文閣に10万で手放されました。蜀山人の賛があり、立派な騎馬武者の絵でした。屏風を持つのも大変でしょうが、10万というのもひどい話です。

思文閣の方が曰く「可庵」て誰でしたっけ・・・、立ち会っていた私が「谷文晁に関連のある画家で、喜多武清のことですよ」と答えました。返答が「よくご存じですね~」

喜多武清:安永5年生まれ、安政3年没(1776年~1856年)、享年80歳。字は子慎、号は可庵、鶴翁。谷文晁の門下でその達筆を受け継いで、当時大いに流行した画家である。現在は谷文晁が有名であり、その陰に隠れたような存在になってきている。また、人気ゆえ多作だったのか、駄作も多い。青緑山水画には佳作が多い。

今晩からまた出かけます・・ゆえに明日の分を本日(7月29日)投稿しようと思ったら忘れてしまい、今の時間(7月30日)の投稿となりました。

長野でのゴルフを満喫後、大宮の花火を鑑賞終了後・・・の投稿、夏です。

茄子之図 喜多武清筆

紙本絹額装 画サイズ:横522*縦280

ずいぶん前のことなのでいつどこで入手したのかは定かではありません。

表現のうまさに惚れ込んで入手したもので、まだ書画を本格的に収集する前の入手の作品のようです。入手したあとで喜多武清の名を知ったような次第です。

近代画家にも共通するような写生の腕の確かさを示す作品です。茄子の題材はよく古今より描かれています。一冨士、二鷹、三茄子といわれ目出度いものとされ、茄子から「成す」と解釈され、吉祥のものとされたのかもしれません。

この絵はもともと軸装であったものを額装にしたものです。もともと上表具でありそれ相応の格式のある屋敷の所蔵であったと思われます。

師である谷文晁などは武清よりも当然、当時人気が高くかなりの高価格であり、格式のある武家でないと入手できなかったという。また注文に制作が間に合わず工房のようになっていたと伝えられています。

文晁のもとには筆の確かな画家が集まっていたと思われ、喜多武清はその仲でも筆力のある画家の一人と思われます。近年、喜多武清の評価は低いですが、なかなかの画力です。本作品はそのような喜多武清の筆力のよく現れた作品でしょう。

以前、喜多武清の屏風を手放された方がおられ、思文閣に10万で手放されました。蜀山人の賛があり、立派な騎馬武者の絵でした。屏風を持つのも大変でしょうが、10万というのもひどい話です。

思文閣の方が曰く「可庵」て誰でしたっけ・・・、立ち会っていた私が「谷文晁に関連のある画家で、喜多武清のことですよ」と答えました。返答が「よくご存じですね~」

喜多武清:安永5年生まれ、安政3年没(1776年~1856年)、享年80歳。字は子慎、号は可庵、鶴翁。谷文晁の門下でその達筆を受け継いで、当時大いに流行した画家である。現在は谷文晁が有名であり、その陰に隠れたような存在になってきている。また、人気ゆえ多作だったのか、駄作も多い。青緑山水画には佳作が多い。