家内が入院中に読む本として購入した中に「木葉天目茶碗の謎」という本があり、手術中の待ち時間のうちの読破・・。なかなか面白かったです。

米吉さんがよく言う「モノ言わぬモノにモノに言わすモノづくり」の小説です。

最近は「モノをいう人にモノ言わせぬ人づくり」というのが小生の心のつぶやきです。口でいくらいっても人は育たぬ。行動と成果で見せるしかないという意味です。真の人材づくりはこれしかないですが、時間がないのに時間がかかりますしうまくいく確率は低いし、とかく世間は饒舌なものを評価するがゆえにこちらとしても迷いは多い。土壌があればすぐに成果がでますが土壌が痩せているとなかなか難しいものです。

さて本日は木の葉天目茶碗の作品です。中国の木葉天目茶碗もどこかにあったはずですが、写真もないので本日は保戸野窯の木葉天目茶碗を改めて紹介します。いままでいくつか投稿してます秋田市の平野庫太郎氏の作品の中からの木葉天目茶碗です。

冒頭の写真は禾目天目のような茶色系統に葉脈まで綺麗に浮か上がった作品です。枯葉という雰囲気です。

下の作品は青味がかった木葉が魅力的です。

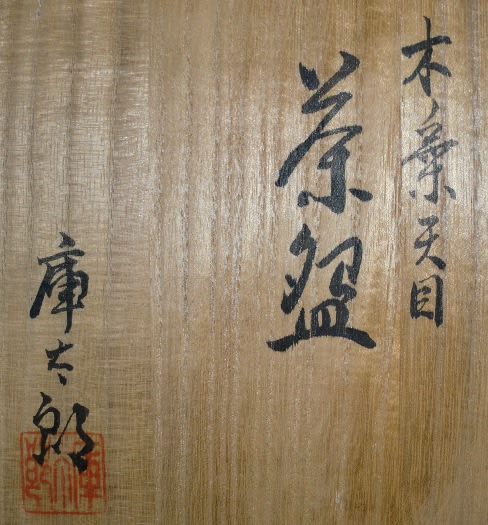

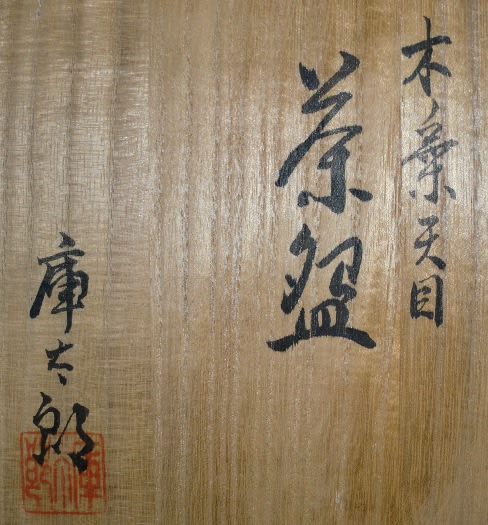

下の作品はかなり白く葉が浮かび上がっています。私の所持している作品で唯一箱書きがありますので、購入した作品です。他は先生におねだりしたもののようですから、基本的にはなんらかの失敗作でしょうが、私は失敗作のほうが好きです。

失敗作が好きというのは先生に怒られそうです。

下記のような失敗作もあります。実にいいと思うのですが・・。

木葉天目茶碗の製作方法は近代まで全くの謎と思われていました。宋時代の吉洲窯で作られたと言われている伝世品のみでしたが、最近は日本と中国で製作が可能となったようです。

小説ではガス窯などでは可能になったが、不自然であり、薪の窯で作るのが木の葉が自然でいい作品ができるというものです。小説では二度焼きの技法のようですが、これが可能かどうかは小生には解りません。

参考までに宋時代の写真を投稿します。大阪の東洋陶磁美術館の重要文化財の「木の葉天目」です。

私としてはすでに薪による焼成にこだわる必要はないと思います。他の平野氏以外の作品は肝心の天目の作りの修練ができていないので全体に品格がありません。木葉天目を作る前に天目茶碗、茶碗製作の技量がないのです。その点は平野庫太郎の作品は間違いなく品格があるものになっています。

ただ、小説そのものは吉洲窯、耀洲窯、定窯、越州窯、景徳鎮、建窯など本ブログでもなじみの深い窯の名前が次々と出てきて、基本的なことで構成されていますので、陶磁器に詳しくない方でも楽しめる本です。

12月30日は同級会・・、出欠の催促がきました。家内も一緒にどうぞということらしい。家内が訛ってきたのが心配

帰郷の際はまた保戸野窯は寄ってみようかな。

米吉さんがよく言う「モノ言わぬモノにモノに言わすモノづくり」の小説です。

最近は「モノをいう人にモノ言わせぬ人づくり」というのが小生の心のつぶやきです。口でいくらいっても人は育たぬ。行動と成果で見せるしかないという意味です。真の人材づくりはこれしかないですが、時間がないのに時間がかかりますしうまくいく確率は低いし、とかく世間は饒舌なものを評価するがゆえにこちらとしても迷いは多い。土壌があればすぐに成果がでますが土壌が痩せているとなかなか難しいものです。

さて本日は木の葉天目茶碗の作品です。中国の木葉天目茶碗もどこかにあったはずですが、写真もないので本日は保戸野窯の木葉天目茶碗を改めて紹介します。いままでいくつか投稿してます秋田市の平野庫太郎氏の作品の中からの木葉天目茶碗です。

冒頭の写真は禾目天目のような茶色系統に葉脈まで綺麗に浮か上がった作品です。枯葉という雰囲気です。

下の作品は青味がかった木葉が魅力的です。

下の作品はかなり白く葉が浮かび上がっています。私の所持している作品で唯一箱書きがありますので、購入した作品です。他は先生におねだりしたもののようですから、基本的にはなんらかの失敗作でしょうが、私は失敗作のほうが好きです。

失敗作が好きというのは先生に怒られそうです。

下記のような失敗作もあります。実にいいと思うのですが・・。

木葉天目茶碗の製作方法は近代まで全くの謎と思われていました。宋時代の吉洲窯で作られたと言われている伝世品のみでしたが、最近は日本と中国で製作が可能となったようです。

小説ではガス窯などでは可能になったが、不自然であり、薪の窯で作るのが木の葉が自然でいい作品ができるというものです。小説では二度焼きの技法のようですが、これが可能かどうかは小生には解りません。

参考までに宋時代の写真を投稿します。大阪の東洋陶磁美術館の重要文化財の「木の葉天目」です。

私としてはすでに薪による焼成にこだわる必要はないと思います。他の平野氏以外の作品は肝心の天目の作りの修練ができていないので全体に品格がありません。木葉天目を作る前に天目茶碗、茶碗製作の技量がないのです。その点は平野庫太郎の作品は間違いなく品格があるものになっています。

ただ、小説そのものは吉洲窯、耀洲窯、定窯、越州窯、景徳鎮、建窯など本ブログでもなじみの深い窯の名前が次々と出てきて、基本的なことで構成されていますので、陶磁器に詳しくない方でも楽しめる本です。

12月30日は同級会・・、出欠の催促がきました。家内も一緒にどうぞということらしい。家内が訛ってきたのが心配

帰郷の際はまた保戸野窯は寄ってみようかな。

今年の出来はどうでしたか? 心配しておりました。昨日、七糯子が届きました。まずは仏壇に・・。ありがとうございました。

家内が退院後に頂きます。

どんなものでしょう。退院後の楽しみができました♪

(笑)(笑)(笑)