日本画においてのメンテのひとつに染み抜きというのがあります。主に掛け軸の作品に多いですが、湿気の高い日本では色紙や額装になった作品でもやむを得ずシミの発生する作品が多く、鑑賞に支障をきたすため評価が大きく下がる原因になっています。その際には早めに染み抜きという処置を講じなくてはなりません。

下記の作品は色紙において染み抜き処置した色紙の作品です。

染み抜き処置完了作品 伊豆山 福田豊四郎筆 昭和30年

紙本着色色紙 3号 作品サイズ:横270*縦240

2024年10月染み抜き処理完了(費用:1万円)

以前に紹介した作品(2024年5月19日投稿)ですが、シミが発生しており見苦しい状況(下記写真参照)でした。

色紙に限らず日本画は額に入れて飾ってもシミが発生します。そのまま放置しておくと進行する一方です。きちんとした表具師に依頼すると色紙の作品でも染み抜きできます。完璧にはとれませんが、鑑賞に堪え得る程度には復活しました。費用は1万円でしたが、高いのか安いのかは作品に対する思い入れ次第です。

日本古来より色紙の作品はガラスやアクリル板のない額もあり、長い間飾っておくとシミが発生します。たとえガラスやアクリル板のある額でも湿気対策は必要ですね。

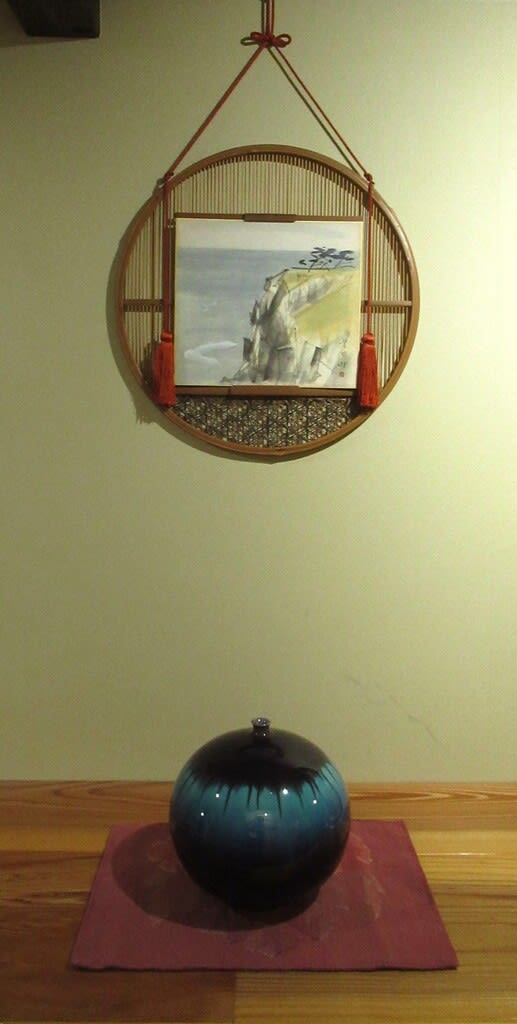

上記写真のような洒落た額も活用すると長期間にわたっての保管は禁物です。色紙もまた色紙専用のタトウに保管し、専用の箱や空調が管理された室内の箪笥の棚に保存しておきましょう。

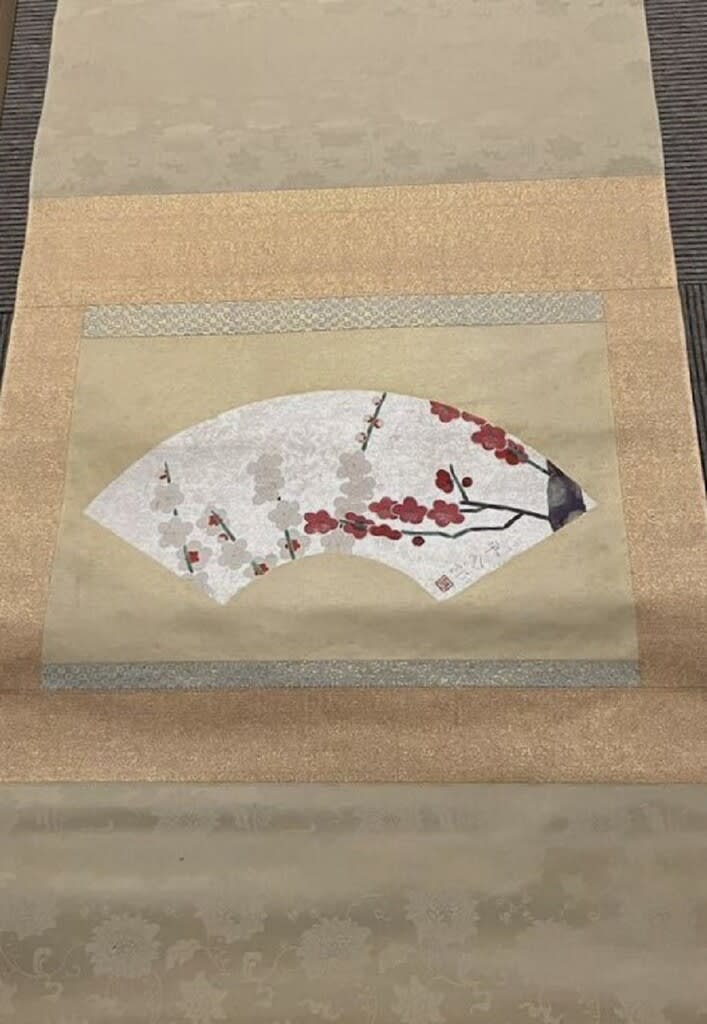

さて本日の作品の紹介ですが、いつかは欲しいと願っていた福田平八郎の晩年の作品ですが、こちらもまだ若干ではありますが、表具にシミが発生し始めており、締め直しで染み抜きしています。

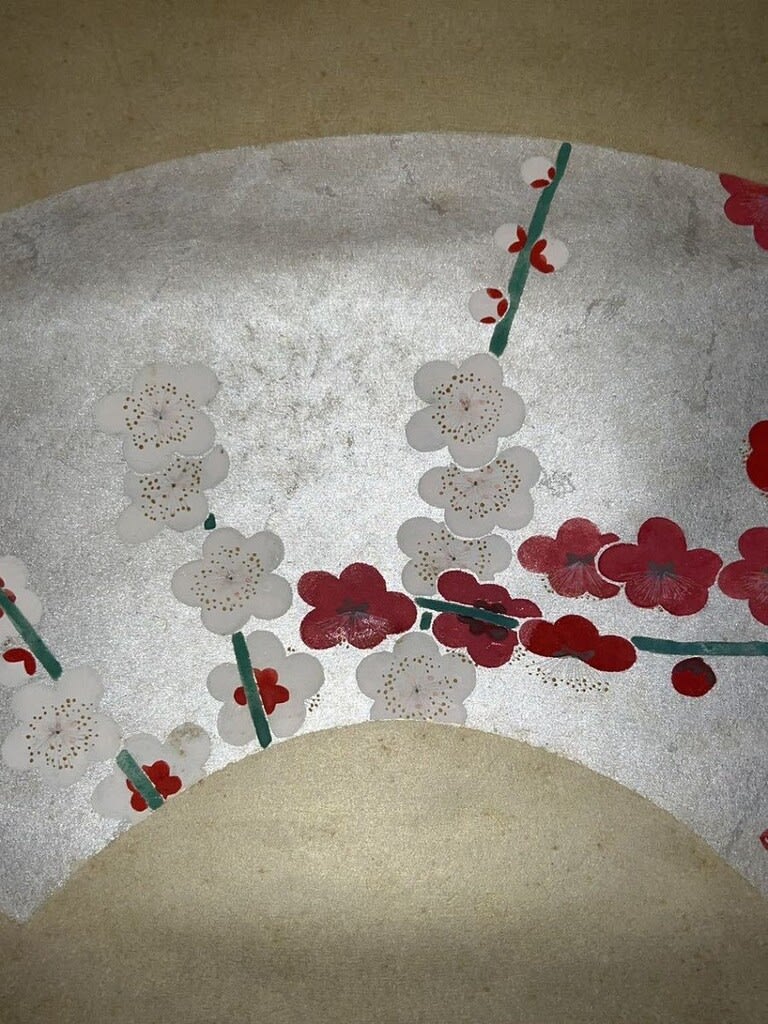

扇面 紅白梅図 福田平八郎筆

紙本銀泥着色軸装 軸先木象牙 藤井好文堂表具 共箱二重箱

全体サイズ:縦1320*横730 画サイズ:縦*横(未測定)

筋の良さそうな作品を入手したので紹介します。

自然を隅から隅まで観察した写実的な作品で評価を得たのち、昭和7年(1932)に《漣》(重要文化財、大阪中之島美術館蔵)を発表し、その大胆な挑戦で新たな評価を得た画家です。

その後も《竹》(京都国立近代美術館蔵)や《雨》(東京国立近代美術館蔵)など、色や形、視点や構成に趣向を凝らした作品を制作し「写実に基づく装飾画」という新しい時代の芸術を確立し、1961年(昭和36年)に文化勲章受章、文化功労者となっています。

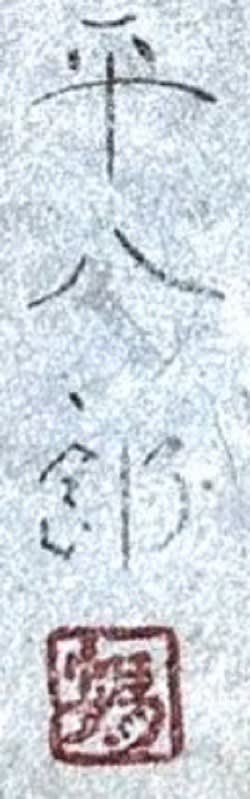

落款や印章には全く違和感はありません。

表具を誂えた藤井好文堂は京都の著名な表具師のようです。詳しくは知りませんが、屏風や掛け軸の修理、仕立てを行いながら、現代の生活スタイルや西洋の建築様式にも調和する新しい掛け軸の提案も行っているとか・・・。

いい作品はいい誂えがよく似合う・・・。

このような筋の良い作品に囲まれて過ごしたいものです。

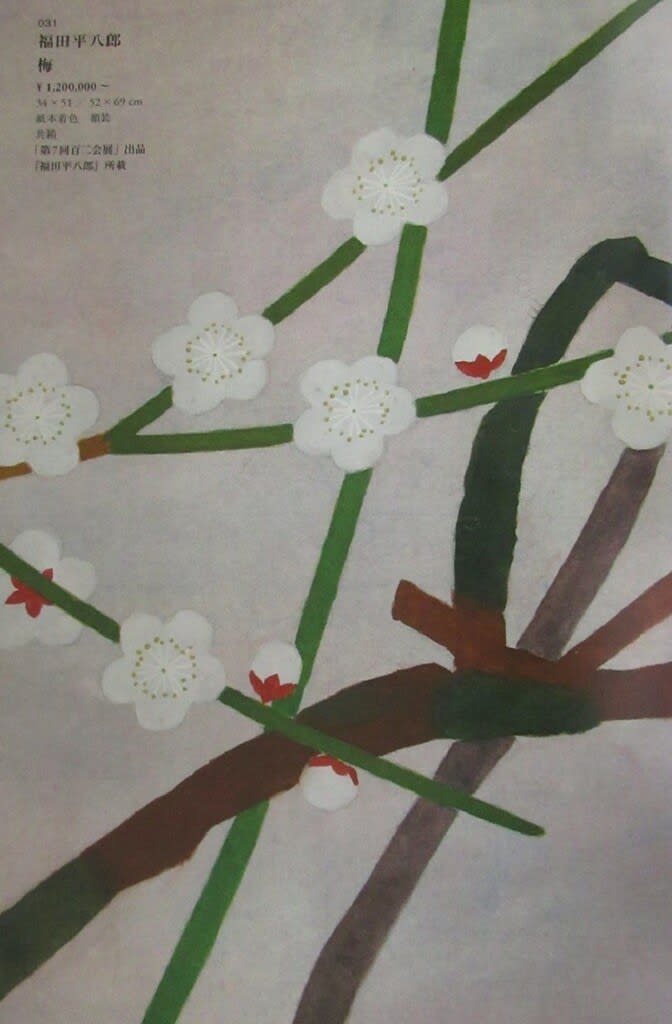

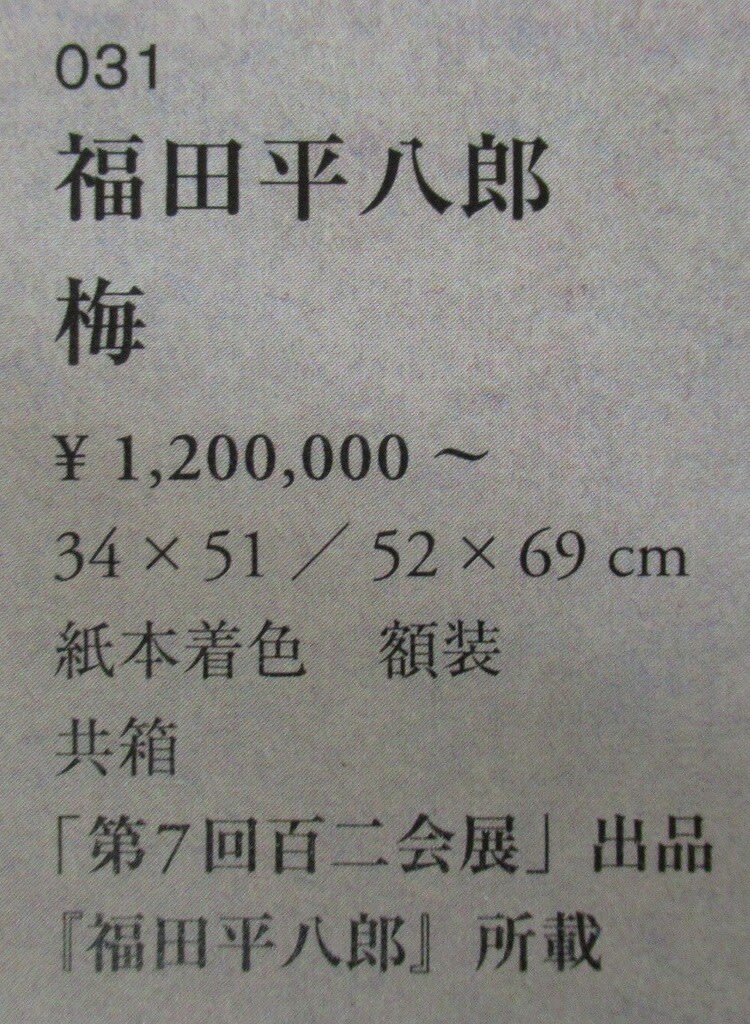

同じような構図の作品は幾点かあるようですが、下記のような作品もあります。

参考作品

思文閣大入札会 令和6年7月目録「和の美」掲載作品

梅 福田平八郎筆

「第7回百二会」出品・画集「福田平八郎」掲載 紙本着色額装 共箱

額サイズ:縦520*横690 画サイズ:縦340*横510

軸装が額装に改装されている作品のようですが定かではありません。

入札会の開始価格が120万円のようです。来歴のはっきりした作品だからでしょうね。

思文閣の説明文には下記のような記載があります。

掲載されているカタログは下記のものですが、このような資料は蒐集するものには必須のものですね。

逆に市販されている画集は意外に役に立たないものです。

筋の良い作品を手元に持てるようになるには、いろんな資料が豊富に必要なようです。

冒頭の記述のように、作品に出始めていた気になっていたシミを抜きました。

染み抜き処置を施した上で既存の表具材そのまま使っての締め直しの再表具です。

蒐集する者にはこのように保存状態を健全に保つことに労力と費用を費やすこことが課されているように思います。