下記の写真は当方の展示室(1階茶室裏)の最近の写真です。息子の友達らが遊びに来てはここや2階を走りまわっていますが、障子や襖を破ってはいても、不思議と未だに破損した作品は皆無です。

展示スペースや収納スペースの不足から現在は男の隠れ家の増設を検討中。ただしここ都内ではなく、郷里に・・。

ガラクタばかりの蒐集品ながら、やはり飾らない、使わないでは作品を所蔵する意味がないので、それなりにでデザインされた展示する空間が欲しくなりますね。同時に整理した作品を収納するスペースも必要で、所狭しと生活空間に雑然と作品が置かれているのはどうも当方は苦手です。いくら高価な作品を蒐集されていても、味気ない空間に雑然とした整理や展示では興ざめするものです。

さて本日紹介する作品は資料として入手したというのが主な入手理由です。というのは、どうもこの作品に押印されている印章の印影が全く同じ作品を何点か所蔵し、いまだにこれらの作品については真贋の判断がつかないでいるためです。その検証のための資料的な作品としての入手です。

夏之富岳 平福百穂筆 その123

絹本着色軸装 軸先象牙 鳥谷幡山鑑定(1940年:昭和15年)箱二重箱

全体サイズ:横730*縦2190 画サイズ:横1280*横510

一見良さそうに見える作ですが・・。

どうも筆致があらっぽい・・・。

箱の誂えは下記の写真のとおりです。

寺崎廣業の門下の鳥谷幡山の鑑定箱に納まっていますが、鳥谷幡山の鑑定は平福百穂の作品の鑑定においては、その数は寺崎廣業の作品に比べてかなり少なく、ただ鳥谷幡山は平福百穂の鑑定をしていた作品をときおり見かけます。また百穂の父である平福穂庵の鑑定についてはよくあります。

鳥谷幡山の画歴は下記のとおりです。

*****************************

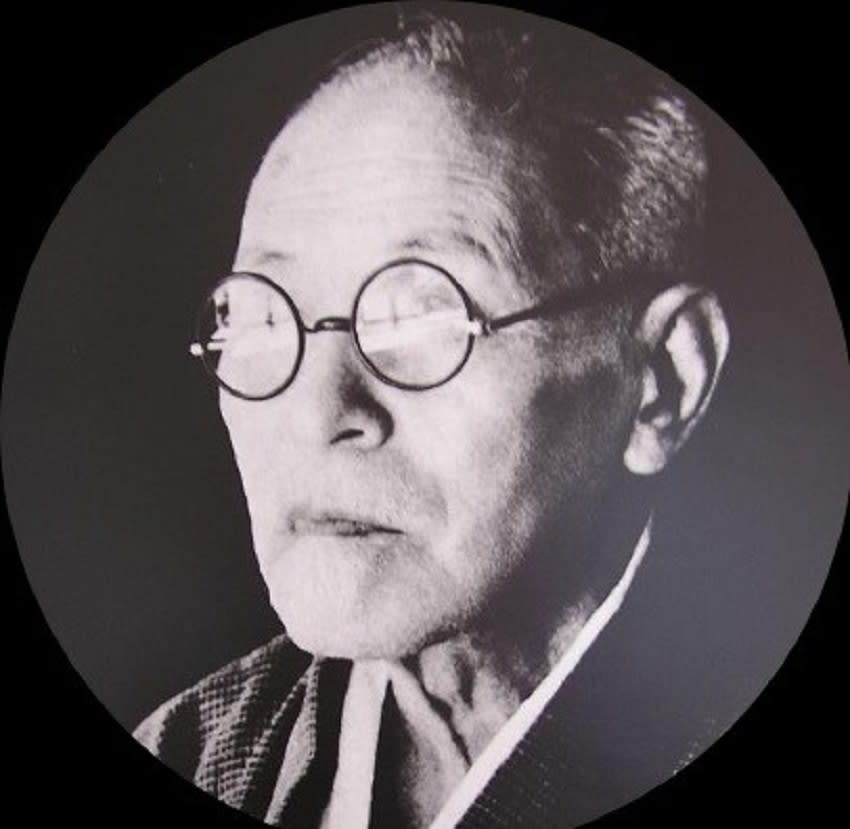

鳥谷幡山 :(とや-ばんざん)1876-1966 明治-昭和時代の日本画家。

明治9年1月18日、青森県七戸町瑞龍寺22世鳥谷丹堂の次男として生まれています。名は「又蔵」と言い、「幡山」は画号で七戸町の「八幡岳」によるそうです。七戸では高等小学校までの少年期を過ごし、その後函館工業に入学しますが、画家への夢を諦めきれず、明治28年に上京し、東京美術学校(現東京芸大)卒にて、日本画家寺崎廣業に師事しています。

寺崎廣業は当時新進の日本画家として名をあげ、後に東京美術学校教授を務めたほか後年は文展を中心に活躍しており、その廣業のもとで下働きをしながら、最終的には塾頭になっています。東京美術学校では、狩野派最後の巨匠と称された橋本雅邦に認められ、宋風の絵を学んでいます。

なお鳥谷幡山の作品には下記の作品があります。

参考作品(当方の所蔵作品) 十和田山神社 鳥谷幡山筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先樹脂 合箱

全体サイズ:縦2010*横560 画サイズ:縦1250*横440

明治35年美術研精会の創立に加わり,のち独立絵画会主幹をつとめています。

明治28年に初めて訪れた十和田湖のその神秘的な美しさに魅せられ、生涯にわたり十和田湖を題材とした作品を描き続けました。鳥谷幡山と言えば「十和田湖」と称されるほど愛し、全国に紹介し宣伝に尽力したことでも知られています。昭和41年2月20日死去。90歳。

*****************************

この鑑定箱は本物のようですが、最終的に判断はしていません。これが贋の鑑定箱書ならかなりの腕前が揃った贋作師達・・・・。

さて冒頭で記述した同じ印影の所蔵作品は下記写真左の作品です。

画風が全く違う作品のふたつの作品となります。

荒磯 伝平福百穂筆 大正15年(1926年)頃 真贋不詳

絹本水墨淡彩 絹装軸 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横663*縦2340 画サイズ:横1380*横511

印章から大正6年前後の作品と推察されます。切手にもなっている有名な「荒磯(ありそ)(東京国立近代美術館蔵)」は1926年(大正15年 昭和元年)の制作です。文献にあった印章と印影が違うと判断しており、当方では贋作不詳として分類していた作品です。

下記写真左が図集(1918年:大正7年「柳堤帰牧」)からの印章。中央が「荒磯」で左が本日の作品である「夏之富岳」です。

この印章が押印された作品は他にも画風が違う作品があるようです。同一の贋作者か、大きさの違う同種の印章、もしくは印章を修正したのか・・・??? 基本的にはこのような印章の作品は贋作と判断するのが妥当なのでしょうが、正直なところ迷う点はあります。

「夏之富岳」と同じ構図の作品として、下写真の作品があり、共箱入りの作品で「富岳春望」と題されています。

絹本着色128×51cm(寸法はほぼ本作品と同じ)

魑魅魍魎たる贋作の世界・・、ともかく郷里出身の画家ながら平福百穂は難しい・・・。