もともと民芸作品として作陶している浜田庄司の作品ですので、気軽に楽しむ作品ですが、ちょっといいものはなかなか普段使いはできませんが、そこで重宝するのが浜田門窯の作品なのでしょう。

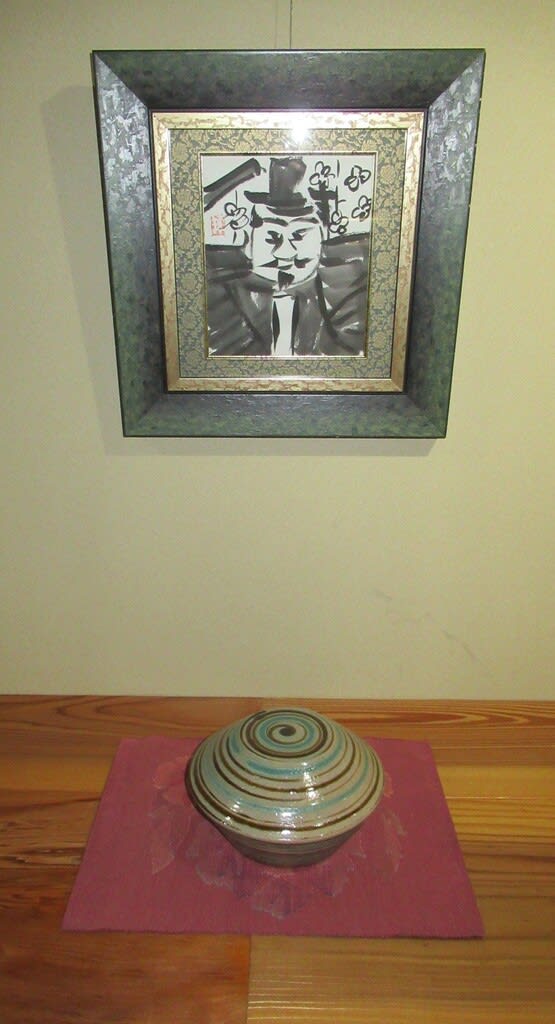

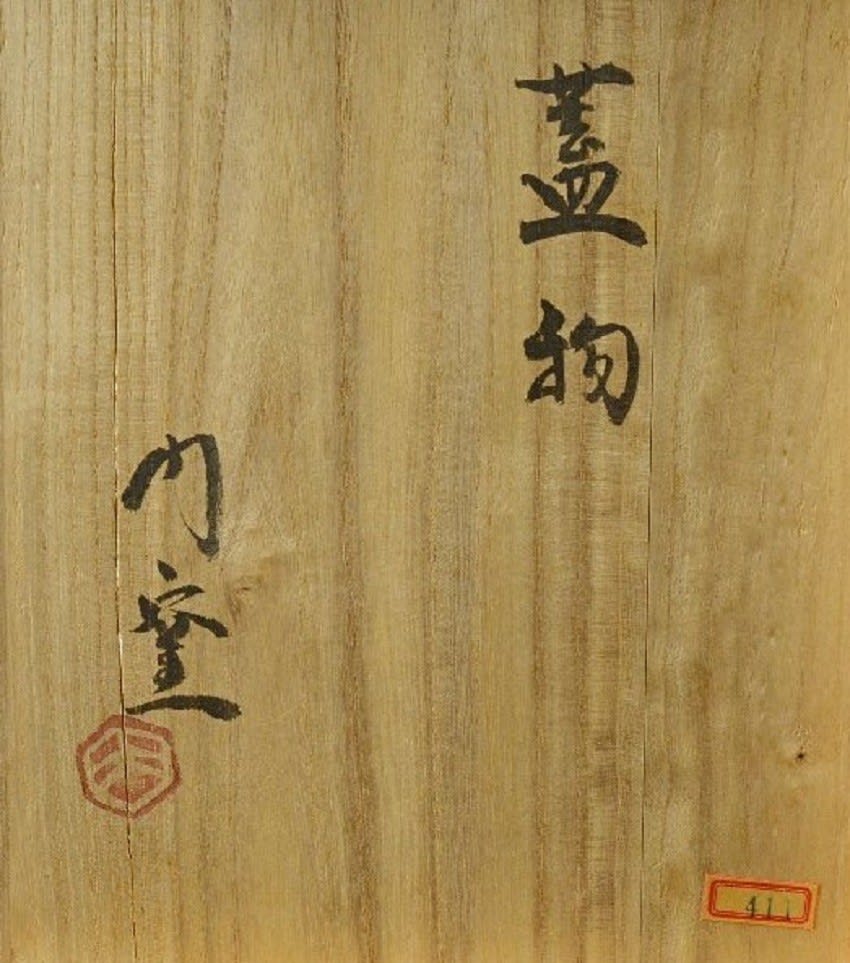

蓋物 浜田門窯

共箱 門窯

最大口径210*高さ128*底径122

浜田門窯は浜田庄司氏自身の時代はもちろん、氏が亡くなった後についても、ご子息晋作氏らが、腕の良い陶工たちの指導をし、作陶をした作品らがありますので、本作品の時代の特定は当方では定かではありません。

益子焼の濱田庄司が「門窯」の名称で頒布していた食器の数々には、洗練、遊び心と温かさ、そしてどこか西洋の雰囲気さえ感じます。

浜田窯は民芸運動の牽引者の一人であり、重要無形文化財保持者でもあった陶芸家の濱田庄司(1894-1978)を初代とする、栃木県益子町の窯元ですが、株式会社 濱田窯という記載もあるので、会社形態なのでしょうか?

過去には「浜田製陶所」と称していたこともあるようですが、また「浜田窯」や「浜田工房」という表記の文献もあります。2代目として濱田庄司の次男である濱田晋作が当主となり、現在は濱田晋作の次男である濱田友緒が3代目当主ですが、濱田庄司、濱田晋作、濱田友緒の歴代当主による作家作品である「作家物」と、濱田窯に従事している職人による工房作品である「窯もの」の2種類の作品が作陶されていうようです。

また過去には濱田庄司の弟子たちにより通称「益子門窯」による作品も全国各地で展示販売されていたとされます。これは濱田庄司が当主の頃、息子の濱田晋作や濱田篤哉、そして豊田正雄や篠崎馬吉や高根澤ミツ子たち熟練した職人数人で、庄司デザインによる優れた実用品を製作させ、この「濱田窯の数物」を「濱田門窯」と命名し展覧会を開いて販売していたことでしょう。そのため現在でも「濱田窯もの」を「濱田門窯」と呼ぶ習いが残っているとされます。

*******************************

浜田窯の沿革

1931年(昭和6年)、濱田庄司の自邸の母屋の隣に3室の登り窯を築窯し、同年初めて窯に火が入り、「濱田窯」の始まりとなった。

1934年(昭和9年)、濱田庄司の同志であるバーナード・リーチの益子での仕事場として「長屋門(現在の「濱田窯長屋門」)」を購入移築し轆轤場を設置した。

1941年(昭和16年)には益子町の窯元の細工場(仕事場)の建物を購入移築し(現在は「濱田庄司記念益子参考館」の一部として保存公開)、

翌1942年(昭和17年)には細工場のそばに8基からなる大登り窯を築窯(細工場と同様に現在は「濱田庄司記念益子参考館」の一部として保存公開)。徐々に窯の規模を大きくしていった。

戦後の1945年(昭和20年)以降、村田元や島岡達三などの濱田庄司の弟子たちが従事し始め、濱田庄司の次男である濱田晋作も従事、益子町出身の職人たちを雇い入れ、更に弟子や職人たちが増えていった。

またバーナード・リーチのみならず、柳宗悦や河井寛次郎、青山二郎や武原はんなどの民藝運動家や民藝愛好家らが数多く訪れた。

1977年(昭和52年)、濱田庄司の最晩年に自邸の一部が「濱田庄司記念益子参考館」として開館。

1978年(昭和53年)、濱田庄司の逝去に伴い濱田晋作が濱田窯の2代目当主となり、遺された濱田庄司の仕事場を運営していった 。

1990年代には濱田庄司の自邸の母屋が、反対運動はあったものの、益子町内の「陶芸メッセ・益子」に移築され、空いた敷地に晋作の仕事場を移動させ、現在の「濱田窯」となった。

2008年(平成20年)、濱田庄司の孫であり、濱田晋作の次男である濱田友緒が「濱田窯」3代目当主となった。

*******************************

むろん本人作よりも廉価で販売されていた作品群です。普段使いには最適ですね。

浜田庄司の作品は本ブログにおいて幾つか紹介していますが、その中に1点だけ上記作品以外に門窯の作品があります。下記の湯呑5客揃いです。

湯呑 掛合釉五客 浜田庄司門窯

共箱 門窯

口径84*高さ82*高台径61*胴径90

この作品は浜田庄司の生前の頃からある作品なので、浜田庄司が活躍していた頃からある浜田門窯の作品です。

浜田庄司の「まんぢゅう皿 」というのをご存じでしょうか?

初代・濱田庄司が客に自分の好物であった益子町の饅頭店「赤羽まんぢう本舗」の「まんぢゅう」を振る舞うのに用いられ、2代目・濱田晋作が当主だった頃に「濱田窯もの」の新作として作陶され始めた手のひらサイズの小皿は、まんぢゅうを乗せるのにちょうどいい大きさの小皿であることから「まんぢゅう皿」と呼ばれていました。

基は濱田庄司が英国から持って帰ってきたスリップウェアの小皿だと考えられています。

初期は13cmと12cmの2種類であったようですが、現在では大・中・小の3種類の大きさが作陶されています。

「型抜き」で作陶されている「型皿」であり、濱田庄司時代からの職人である高根澤ミツ子が型抜きを担当していていました。

「濱田窯もの」の中で一番の商品だと考えるファンもおり、「濱田窯もの」の代表的な人気商品となっています。

この湯呑もかなりの数があるようです。

なお浜田窯に限らず、陶芸作家が自ら作った作品とは別に窯作品が大量にある窯元は多々あります。たとえば酒井柿右衛門窯などはその代表格ですね。

門窯の作品は、蒐集する側にとってはなんとも判別が厄介な代物ですが、廉価に入手できるので使い勝手のよいものです。