夢中になって蒐集した天龍道人、今ではいい作品が市場にはなくなってきているようです。蒐集する時に蒐集しないと二度と入手できなくなる脅迫感が骨董にはありますね。

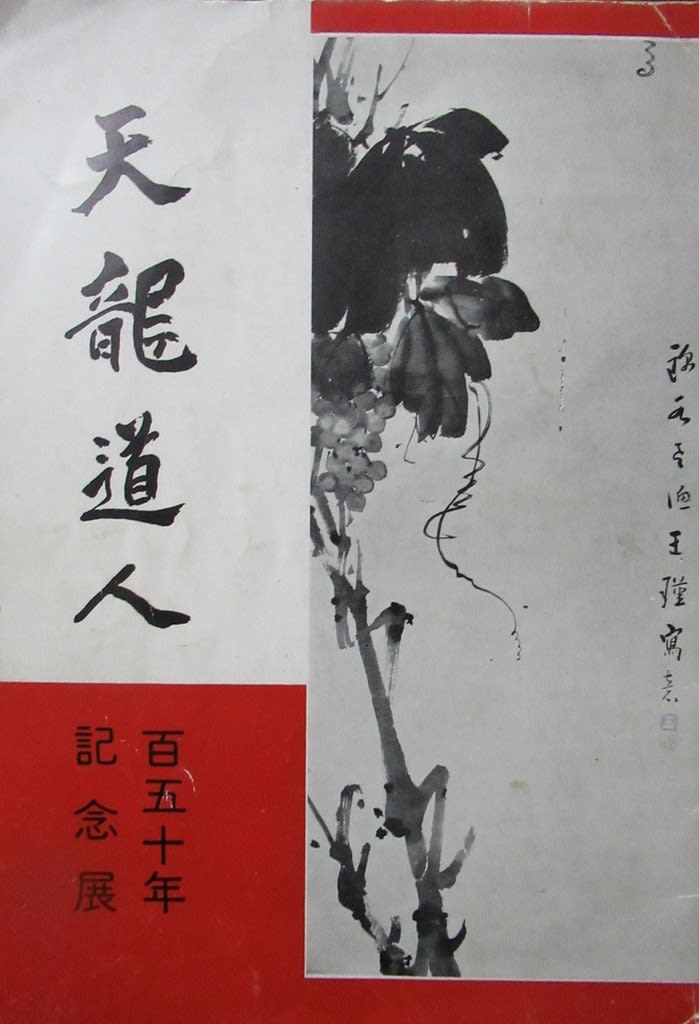

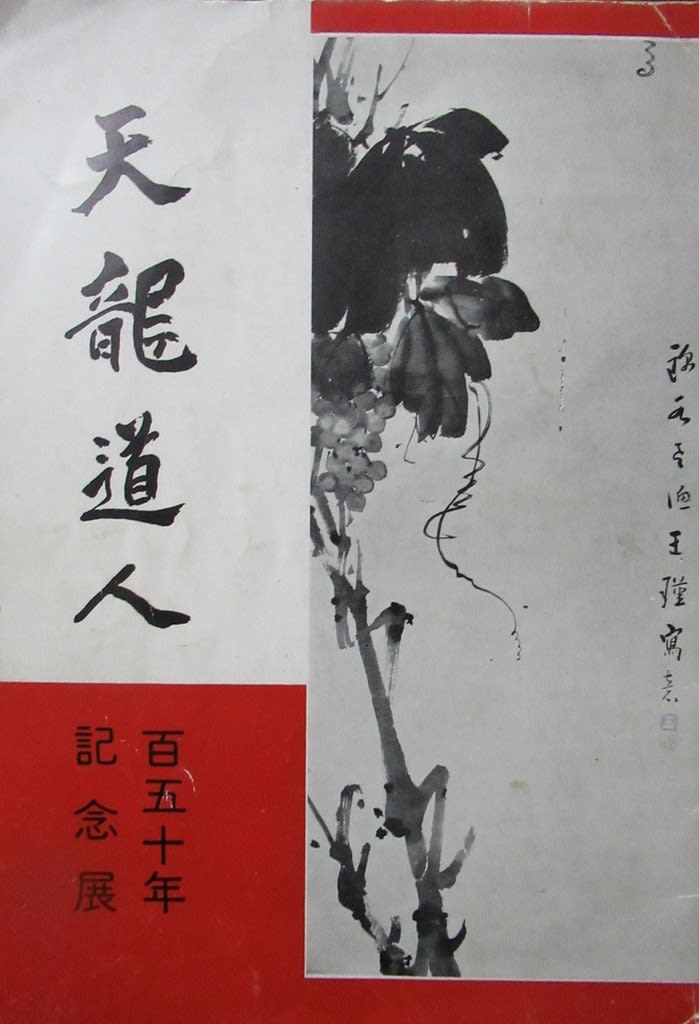

本日の作品は表具についてはもとの一文字を再利用して改装しています。天龍道人とある落款のもっとも早い時期の作品であり、みずみすしく葡萄を描いた佳作と言えるでしょう。

改装完了 葡萄図-7 天龍道人筆 74歳

天龍道人の前期は74歳頃が一番旺盛な頃と評されており、75歳前後に製作した遺作の数が非常に多いようです。

現在では天龍道人の佳作を入手するのは以前に比べて簡単ではなくなりました。現在市場にあるのは駄作が多いのようです。一時期多数あった襖や屏風から剥がしたような作品は見かけなくなりましたね。

70歳頃(一部資料では74歳頃か?)から天龍道人と銘するようになり、74歳頃が一番旺盛な頃と評され、それにより75歳前後に製作した遺作が非常に多くあります。本作品は購入時には表具の痛みがひどく、軸先の片方がとれて無くなっていて、いずれ改装が必要だと考えていた作品です。

「七十有四歳天龍王瑾写 押印」とあり、印章は「天龍道人」と「一号観自在」の白文朱方印の代表的な累印を用いています。1791年(寛政3年)頃の作品と思われます。

*なお「天龍道人」と署名をした作品で、制作時期が判明する一番早い作品 は「天龍道人王瑾 七十三歳筆」と署名された『天龍道人画譜』 掲載 図版 77《鯉魚図 鯉魚図 》のようで、寛政2年(1790)作になります。

**天龍道人には印譜十四巻二千の印があったそうですが、空襲の際に惜しくも焼失しています。

天龍道人のコンパクトな参考資料には下記のものがあります。

年記もあります。

本作品との同一印章が掲載されています。

下記は2013年12月に投稿された改装前の記事です

*********************************************

さて天龍道人の遺作には人物画や山水画が多くありますが、やはり葡萄図が数、質ともに群を抜いていまるように思えます。その「葡萄図」の作品の七作品目の投稿です。

山水画は風趣に欠け、鷹の図はどちらかというと稚拙と思えてきました。かえって長崎派の影響を受けている鯉や虎の絵の方が軽妙洒脱で面白味があります。

葡萄図-7 天龍道人筆 74歳 その15

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1940*横683 画サイズ:縦1312*横565

「七十有四歳天龍王瑾写 押印」とあり、1788年(天明8年)頃の作品と思われます。70歳の頃から天龍道人と銘するようになったようですが、その当時の作品で興味深いものです。

印章は「天龍道人」と「一号観自在」の白文朱方印の累印を用いています。「一号観自在」・・??、どのような意味の印章なのでしょうね?

天龍道人には印譜十四巻二千の印があったが、空襲の際に惜しくも焼失しています。なんと2000種類の印章ですよ。

74歳頃が一番旺盛な頃と評されており、75歳前後に製作した遺作が非常に多いようです。

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。その最晩年の作品は後日に投稿しますので、比較してみたいと思います。

墨のよるみずみずしい表現は伊藤若冲のものとはまた違った表現力があります。

基本的には写実を基本とした描き方であると本人が自負するようにそこには現実味のある葡萄が表現されています。

表具の痛みがひどく、軸先が片方がとれて無くなっています。いずれ本作品も改装が必要ですね。

先日、山水画の作品がネットオークションに出品されていました。なかなかの山水画でしたが入手はかないませんでした。

天龍道人が76歳の作品で本作品とほぼ同時期の作品です。印章も同一のものが押印されています。

天龍道人の山水画としては秀逸の作品かと思います。

葡萄の作品とどちら? と問われるとさて皆さんはどちらがお気に入りでしょうか?

*********************************************

よく見ると上記の山水画はあまり好みではありません。再考すると、どうもいけないような気がします

本日の作品は表具についてはもとの一文字を再利用して改装しています。天龍道人とある落款のもっとも早い時期の作品であり、みずみすしく葡萄を描いた佳作と言えるでしょう。

改装完了 葡萄図-7 天龍道人筆 74歳

天龍道人の前期は74歳頃が一番旺盛な頃と評されており、75歳前後に製作した遺作の数が非常に多いようです。

現在では天龍道人の佳作を入手するのは以前に比べて簡単ではなくなりました。現在市場にあるのは駄作が多いのようです。一時期多数あった襖や屏風から剥がしたような作品は見かけなくなりましたね。

70歳頃(一部資料では74歳頃か?)から天龍道人と銘するようになり、74歳頃が一番旺盛な頃と評され、それにより75歳前後に製作した遺作が非常に多くあります。本作品は購入時には表具の痛みがひどく、軸先の片方がとれて無くなっていて、いずれ改装が必要だと考えていた作品です。

「七十有四歳天龍王瑾写 押印」とあり、印章は「天龍道人」と「一号観自在」の白文朱方印の代表的な累印を用いています。1791年(寛政3年)頃の作品と思われます。

*なお「天龍道人」と署名をした作品で、制作時期が判明する一番早い作品 は「天龍道人王瑾 七十三歳筆」と署名された『天龍道人画譜』 掲載 図版 77《鯉魚図 鯉魚図 》のようで、寛政2年(1790)作になります。

**天龍道人には印譜十四巻二千の印があったそうですが、空襲の際に惜しくも焼失しています。

天龍道人のコンパクトな参考資料には下記のものがあります。

年記もあります。

本作品との同一印章が掲載されています。

下記は2013年12月に投稿された改装前の記事です

*********************************************

さて天龍道人の遺作には人物画や山水画が多くありますが、やはり葡萄図が数、質ともに群を抜いていまるように思えます。その「葡萄図」の作品の七作品目の投稿です。

山水画は風趣に欠け、鷹の図はどちらかというと稚拙と思えてきました。かえって長崎派の影響を受けている鯉や虎の絵の方が軽妙洒脱で面白味があります。

葡萄図-7 天龍道人筆 74歳 その15

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1940*横683 画サイズ:縦1312*横565

「七十有四歳天龍王瑾写 押印」とあり、1788年(天明8年)頃の作品と思われます。70歳の頃から天龍道人と銘するようになったようですが、その当時の作品で興味深いものです。

印章は「天龍道人」と「一号観自在」の白文朱方印の累印を用いています。「一号観自在」・・??、どのような意味の印章なのでしょうね?

天龍道人には印譜十四巻二千の印があったが、空襲の際に惜しくも焼失しています。なんと2000種類の印章ですよ。

74歳頃が一番旺盛な頃と評されており、75歳前後に製作した遺作が非常に多いようです。

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。その最晩年の作品は後日に投稿しますので、比較してみたいと思います。

墨のよるみずみずしい表現は伊藤若冲のものとはまた違った表現力があります。

基本的には写実を基本とした描き方であると本人が自負するようにそこには現実味のある葡萄が表現されています。

表具の痛みがひどく、軸先が片方がとれて無くなっています。いずれ本作品も改装が必要ですね。

先日、山水画の作品がネットオークションに出品されていました。なかなかの山水画でしたが入手はかないませんでした。

天龍道人が76歳の作品で本作品とほぼ同時期の作品です。印章も同一のものが押印されています。

天龍道人の山水画としては秀逸の作品かと思います。

葡萄の作品とどちら? と問われるとさて皆さんはどちらがお気に入りでしょうか?

*********************************************

よく見ると上記の山水画はあまり好みではありません。再考すると、どうもいけないような気がします