先週の金曜日は在宅勤務。そんな日に展示室の収納スペースの棚造りやらセキュリテイのNTT配線工事が自宅で始まりました。

とうとう配線工事は高所作業者まで出てきて、作業される方もどんどん増えてきて19時までかかりました。不要不急? 自粛? なにやら慌ただしい一日でした。

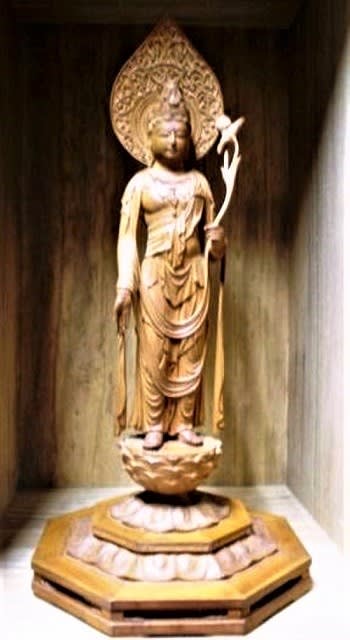

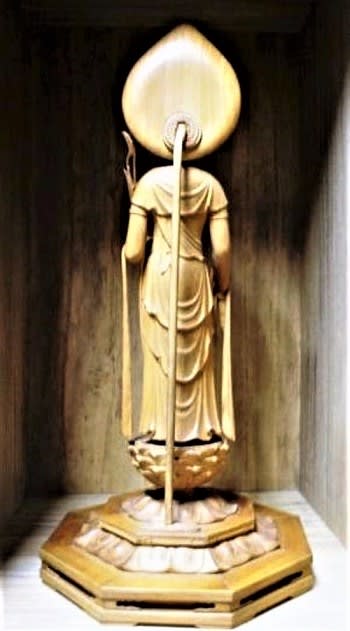

さて本日は子供の健やかな成長を祈って「天神様」の作品・・、「管公像 伝高村光雲作 台座伝前田南斎作 木彫共箱」のリメイク版の投稿です。

*欄間額は平福百穂筆の「富士」

管公像 伝高村光雲作

台座伝前田南斎作 木彫共箱

木像サイズ:高さ323*幅395*奥行き240

台座サイズ:高さ33*横425*奥行き272 箱サイズ:横470*縦480*奥行き47

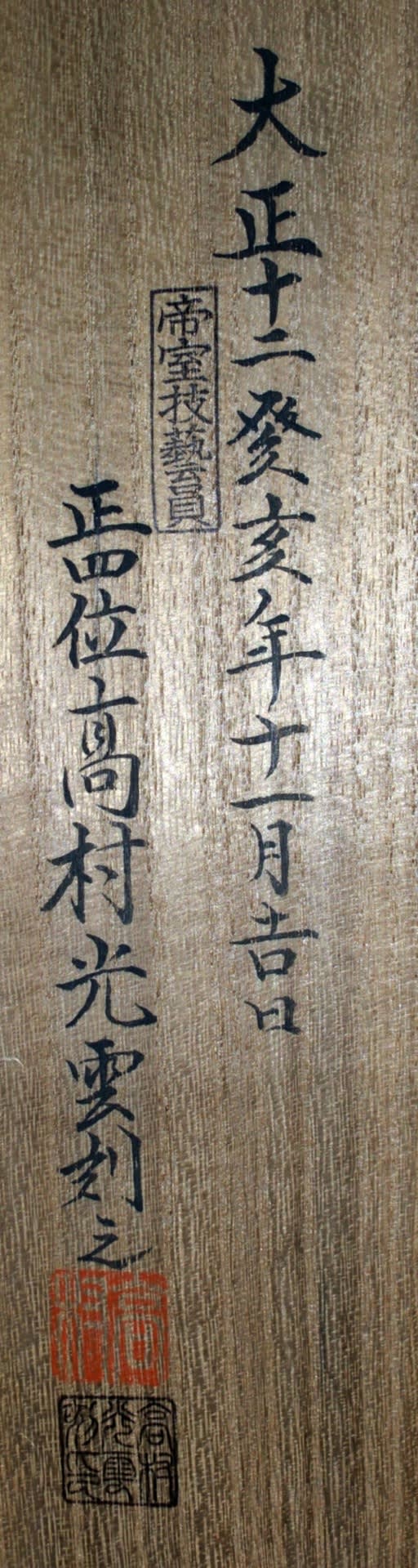

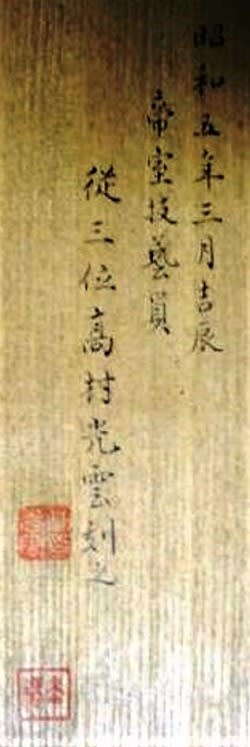

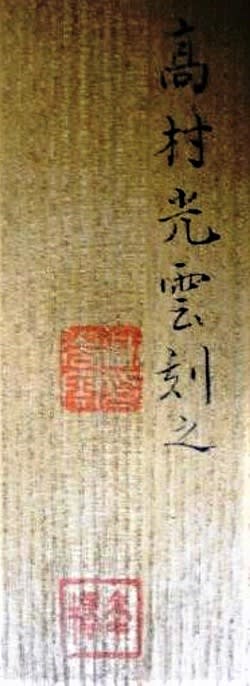

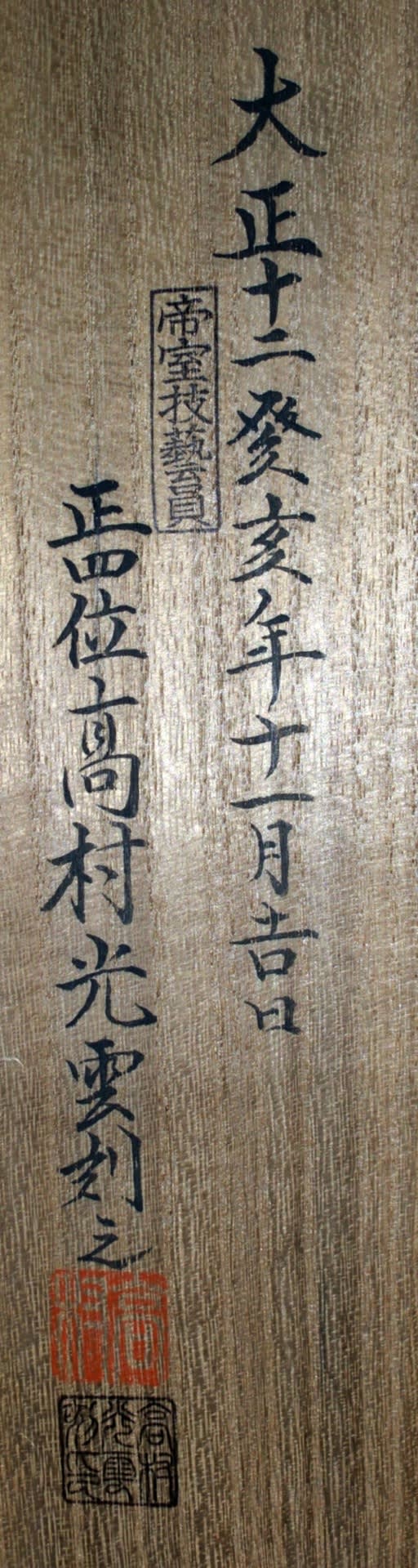

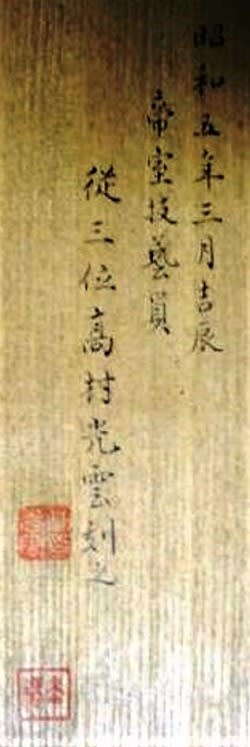

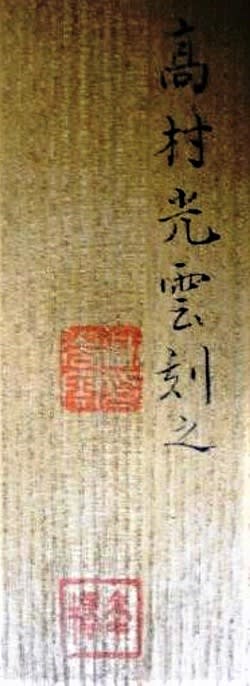

箱書には「大正十二年(1923年)癸亥(みずのとい、きがい)年十一月吉日 帝室技芸員(押印) 正四位高村光雲刻之 押印(白文朱方印「高村」 黒文白方印「高村光雲刻印」)」とあり、本体には「光雲 押印(朱文白方印「高村光雲」)」とあります。高村光雲が70歳頃の作品ということらしい。あくまで真作なら・・。

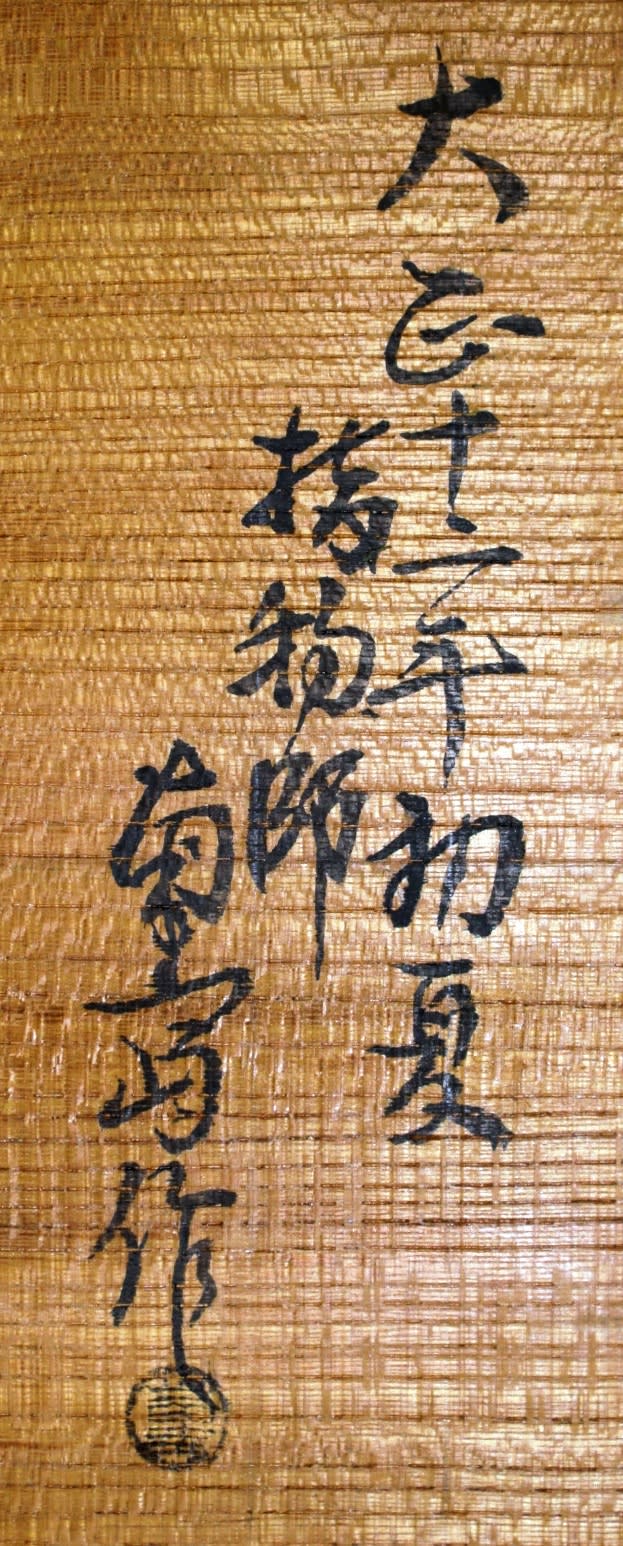

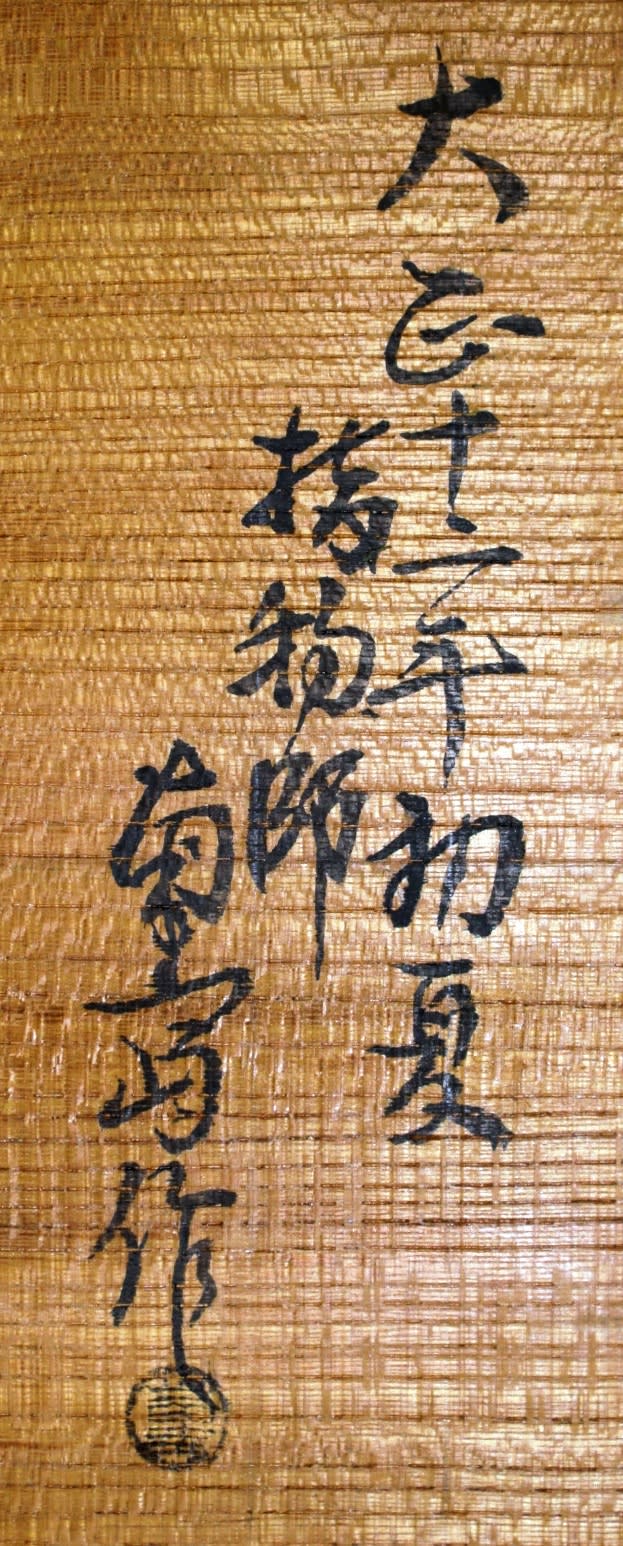

台座には「大正十二年初夏 指物師 南斎作 押印」とあります。台座は正真作のようですが、当方は指物には全く知識がないので最終的な判断ができません。前田南斎の作品は数が少なく貴重であると聞いています。

まずは箱の題が「官公像」、これには字の間違いで正しくは「菅公像」。贋作づくりでこんな字の間違いがあるかな??? ここまで凝るなら間違えないで欲しいものです。これは工房作品からの間違い?

高村光雲が「従四位」、「従三位」の箱書はありますが「正四位」があるかどうかは・・・?? 当方の少ない資料ではよくわかりませんがあってもおかしくはない・・。

「菅公」すなわち菅原道真(845~903)は「宇多、醍醐の両帝に仕え、国風文化興隆につくしたが、藤原時平の讒言によって太宰権師に左遷され失意の中に歿し、死後天神として各地天満宮に祀られ、天神信仰を普及滲透させ今日に至っている」というのは周知のことですね。

「天神」は、詩歌、学問の神あるいは禅宗と結びついて渡唐天神説話としての画や像を飾るのは古くから行なわれています。学問の神様(文武両道)ということで、子供の成長を願って年末から一月の天神講まで祀る風習がまだ日本にも残っています。我が息子のためということで家では祀っています。

このような造形の天神像は出来のよいまったく同じ作品が数多く存在します。典型的な「官公象」なのでしょう。もとい「菅公像」・・。

当方に縁があった真作の高村光雲の作品は下記の作品です。

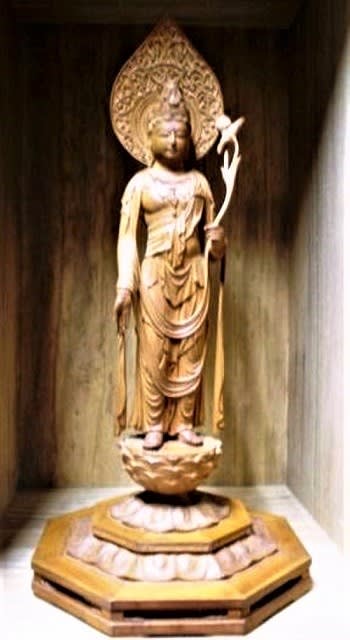

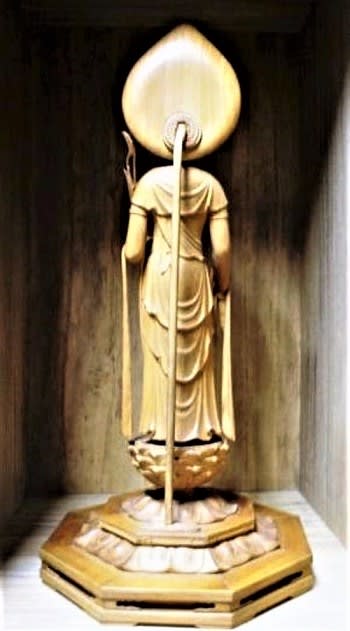

観音像 高村光雲刀

木彫共箱

高さ320*幅62*奥行き60*台150(六角)

親戚の方が所蔵していましたが、子息が手放しています。箱書きなどは下の写真です。

ところで高村光雲について下記のような記事がありました。

*********************************************

観音像に代表される仏教彫刻は初期から晩年まで生涯を通して造像されていたこと、

光雲が開拓したと言われる近代的な動物彫刻は絶対数が少なく、大正末年以降にはほとんどないこと、

古典や歴史上の人物を主題にした作品は大正期以降多くなること等が一つの傾向として窺える。

光雲の作品は、その全てが注文制作であったが、光雲の名声が上がるにつれて、作品の製作依頼が多くなり、吉祥的な主題の彫刻や現世利益的な観音など仏教彫刻の制作が増加していった可能性は考えられる。

木彫の技術と表現に着目して、複数の作例がある仁王像、観音立像、翁舞、壽老舞などを見ると、「光雲」刻銘や光雲自身の箱書など真作である条件が揃っていても、同一作家の手になるとは思えないほどの大きな差異が認められる場合がある。

光雲が、光太郎や門弟たちの生活費を得る目的で、また善光寺の仁王像など大作造像のために、工房制作や代作を行っていたことは、門下の豊周の文章にも紹介されている。

光太郎が伝えるところによると、門弟が光雲に無断で光雲作として世に出した作品もあるという。そのようなことがあっても、大らかな性格の光雲は、作品の善し悪しは歴史が判断するだろうと大様に構えていたという。光雲にはこのように制作された作品の方がむしろ多く、最初から最後まで光雲一人の手になった作品は、光太郎によれば「一生涯かかって五十點位なものであらう」(「回想録」)という。

現在となっては、多くの場合光雲個人の作品と門弟たちの手が加わっている作品とを厳密に区別するのは非常に困難であり、出品作の中にも、明らかに光雲門人の手が入っていると思われる作品も見受けられるが、それらも光雲の刻銘と箱書を有している。

光雲の刻銘、あるいは箱書には、「高村光雲」と「高邨光雲」の二例がある。「村」と「邨」とがどのように使い分けられていたのか、現時点では断定できないが、「邨」は個人制作の作品、「村」は門弟の手が加わった作品である可能性もあるという(高村規氏の示教)。光雲の作風展開を検討する上でも、刻銘・箱書の検討は、今後の研究課題となろう。

江戸時代以前には、彫刻だけでなく絵画等でもこうしたことは当然のこととして、研究者は個人制作と工房制作との峻別に研究者は精力を注ぐのだが、作家個人の存在が確立したいわゆる近代作家と光雲を位置づけて研究しようとすると、工房制作・共同制作の問題の前で大きな違和感を私たちは感ぜざるをえない。しかし、前近代的な世界で生まれ育ち、前近代的な職人であることを否定しなかったと同時に、近代的な作家でもあろうとしたのが高村光雲ではなかったかと思われる。光雲自身の中に「前近代」と「近代」とが分かち難く存在していると考えられる。

個人の創造を第一義に反抗を続けた長男光太郎に晩年まで並々ならぬ愛情を注ぎ続け、また西洋彫刻の制作法を木彫に取り入れようとした門人米原雲海らにも寛容な態度をとり続けたという光雲のありようからは、西洋画の写実表現を彫刻にも取り入れようとして実物写生に励み、また工部美術学校で行われていた西洋彫刻を憧れた光雲、米原雲海らとともに善光寺山門の丈六仁王像を共同制作した駒込吉祥寺境内の工場にモダンなデザイン椅子を持ち込んだ近代人高村光雲の姿が浮かび上がってくる。

一方で、門弟たちの生活を支えるために毎日注文仕事をこなす光雲、パリから帰国した光太郎に銅像会社設立を持ちかける光雲、肖像彫刻の原型を光太郎に制作させる光雲、門弟との合作に「光雲刻之」の銘を入れる光雲、これらは前近代的な世界を生きる光雲の姿である。このどちらか一方のみが光雲の実像ではない。相矛盾して見える二面性をあわせ持った存在、それが高村光雲という人物ではないだろうか。このことを私たちは一度素直に受け入れた上で、大きな振幅を見せる光雲銘の作品を改めて見直すことが必要ではないだろうか。

*********************************************

真贋を見極めるうえでもかなり興味深い内容の記事ですね。ともかく真贋、工房製作云々はあるにせよ作品は「天神様」・・・、お祀りして置いています。

台座の作者の前田南斎の略歴は下記のとおりです。

*********************************************

前田南斎(1880-1956):江戸指物(さしもの)の伝統を受け継ぐ木工作家、指物師。大正期に国内外の展覧会で受賞を重ね、日本美術協会の理事として審査委員も務めた。竹の竹斎、桐の留斉、桑の南斎と指物師の名人を称しています。

伊豆七島 御蔵島産の桑を扱う指物名人のみに許される「桑樹匠(そうじゅしょう)」(くわのきのたくみ)の呼称を名乗っている。漢学・書・茶道・書画骨董に通じた金沢の文人で魯山人の美的感性を引き出し、泉鏡花、犬養木堂、松永安左ヱ門など、多くの人との交遊あり、東京の京橋に工房を構え、近代の大数寄者 益田鈍翁らの注文を受けて、大正、昭和前期に活躍した。

江戸指物を語る上で、欠かせる事の出来ない指物師の一人であり、また日興証券の創立者の遠山元一氏の母の邸宅(現遠山記念館)の家具をすべてあつらえた事はあまりにも有名です。

*********************************************

木彫の巨人と指物師の名人の組み合わせ、実に大胆・・・

高村光雲の生存期間は嘉永5年2月18日(1852年3月8日)~1934年(昭和9年)10月10日ですから、少なくても1824年以前。しかも「正四位」時代となるとそれより前の作となり、大正時代の作となります。

本ブログではいつもどおり「伝」・・、真贋の気中で遊び回るのが骨董の醍醐味

本作品は「高村光雲作ですよ」や「贋作ですよ」というより、工房作品ではないかと最近は推測しています。

敷いている布は義母が着物の帯で作ってくれたものです。燭台は源内焼、徳利は古伊万里の油壷、榊入れはスペイン風・・・。

ともかく慌ただし中でコロナウイルス禍が一日も早く終息するとを願わざる得ません。

とうとう配線工事は高所作業者まで出てきて、作業される方もどんどん増えてきて19時までかかりました。不要不急? 自粛? なにやら慌ただしい一日でした。

さて本日は子供の健やかな成長を祈って「天神様」の作品・・、「管公像 伝高村光雲作 台座伝前田南斎作 木彫共箱」のリメイク版の投稿です。

*欄間額は平福百穂筆の「富士」

管公像 伝高村光雲作

台座伝前田南斎作 木彫共箱

木像サイズ:高さ323*幅395*奥行き240

台座サイズ:高さ33*横425*奥行き272 箱サイズ:横470*縦480*奥行き47

箱書には「大正十二年(1923年)癸亥(みずのとい、きがい)年十一月吉日 帝室技芸員(押印) 正四位高村光雲刻之 押印(白文朱方印「高村」 黒文白方印「高村光雲刻印」)」とあり、本体には「光雲 押印(朱文白方印「高村光雲」)」とあります。高村光雲が70歳頃の作品ということらしい。あくまで真作なら・・。

台座には「大正十二年初夏 指物師 南斎作 押印」とあります。台座は正真作のようですが、当方は指物には全く知識がないので最終的な判断ができません。前田南斎の作品は数が少なく貴重であると聞いています。

まずは箱の題が「官公像」、これには字の間違いで正しくは「菅公像」。贋作づくりでこんな字の間違いがあるかな??? ここまで凝るなら間違えないで欲しいものです。これは工房作品からの間違い?

高村光雲が「従四位」、「従三位」の箱書はありますが「正四位」があるかどうかは・・・?? 当方の少ない資料ではよくわかりませんがあってもおかしくはない・・。

「菅公」すなわち菅原道真(845~903)は「宇多、醍醐の両帝に仕え、国風文化興隆につくしたが、藤原時平の讒言によって太宰権師に左遷され失意の中に歿し、死後天神として各地天満宮に祀られ、天神信仰を普及滲透させ今日に至っている」というのは周知のことですね。

「天神」は、詩歌、学問の神あるいは禅宗と結びついて渡唐天神説話としての画や像を飾るのは古くから行なわれています。学問の神様(文武両道)ということで、子供の成長を願って年末から一月の天神講まで祀る風習がまだ日本にも残っています。我が息子のためということで家では祀っています。

このような造形の天神像は出来のよいまったく同じ作品が数多く存在します。典型的な「官公象」なのでしょう。もとい「菅公像」・・。

当方に縁があった真作の高村光雲の作品は下記の作品です。

観音像 高村光雲刀

木彫共箱

高さ320*幅62*奥行き60*台150(六角)

親戚の方が所蔵していましたが、子息が手放しています。箱書きなどは下の写真です。

ところで高村光雲について下記のような記事がありました。

*********************************************

観音像に代表される仏教彫刻は初期から晩年まで生涯を通して造像されていたこと、

光雲が開拓したと言われる近代的な動物彫刻は絶対数が少なく、大正末年以降にはほとんどないこと、

古典や歴史上の人物を主題にした作品は大正期以降多くなること等が一つの傾向として窺える。

光雲の作品は、その全てが注文制作であったが、光雲の名声が上がるにつれて、作品の製作依頼が多くなり、吉祥的な主題の彫刻や現世利益的な観音など仏教彫刻の制作が増加していった可能性は考えられる。

木彫の技術と表現に着目して、複数の作例がある仁王像、観音立像、翁舞、壽老舞などを見ると、「光雲」刻銘や光雲自身の箱書など真作である条件が揃っていても、同一作家の手になるとは思えないほどの大きな差異が認められる場合がある。

光雲が、光太郎や門弟たちの生活費を得る目的で、また善光寺の仁王像など大作造像のために、工房制作や代作を行っていたことは、門下の豊周の文章にも紹介されている。

光太郎が伝えるところによると、門弟が光雲に無断で光雲作として世に出した作品もあるという。そのようなことがあっても、大らかな性格の光雲は、作品の善し悪しは歴史が判断するだろうと大様に構えていたという。光雲にはこのように制作された作品の方がむしろ多く、最初から最後まで光雲一人の手になった作品は、光太郎によれば「一生涯かかって五十點位なものであらう」(「回想録」)という。

現在となっては、多くの場合光雲個人の作品と門弟たちの手が加わっている作品とを厳密に区別するのは非常に困難であり、出品作の中にも、明らかに光雲門人の手が入っていると思われる作品も見受けられるが、それらも光雲の刻銘と箱書を有している。

光雲の刻銘、あるいは箱書には、「高村光雲」と「高邨光雲」の二例がある。「村」と「邨」とがどのように使い分けられていたのか、現時点では断定できないが、「邨」は個人制作の作品、「村」は門弟の手が加わった作品である可能性もあるという(高村規氏の示教)。光雲の作風展開を検討する上でも、刻銘・箱書の検討は、今後の研究課題となろう。

江戸時代以前には、彫刻だけでなく絵画等でもこうしたことは当然のこととして、研究者は個人制作と工房制作との峻別に研究者は精力を注ぐのだが、作家個人の存在が確立したいわゆる近代作家と光雲を位置づけて研究しようとすると、工房制作・共同制作の問題の前で大きな違和感を私たちは感ぜざるをえない。しかし、前近代的な世界で生まれ育ち、前近代的な職人であることを否定しなかったと同時に、近代的な作家でもあろうとしたのが高村光雲ではなかったかと思われる。光雲自身の中に「前近代」と「近代」とが分かち難く存在していると考えられる。

個人の創造を第一義に反抗を続けた長男光太郎に晩年まで並々ならぬ愛情を注ぎ続け、また西洋彫刻の制作法を木彫に取り入れようとした門人米原雲海らにも寛容な態度をとり続けたという光雲のありようからは、西洋画の写実表現を彫刻にも取り入れようとして実物写生に励み、また工部美術学校で行われていた西洋彫刻を憧れた光雲、米原雲海らとともに善光寺山門の丈六仁王像を共同制作した駒込吉祥寺境内の工場にモダンなデザイン椅子を持ち込んだ近代人高村光雲の姿が浮かび上がってくる。

一方で、門弟たちの生活を支えるために毎日注文仕事をこなす光雲、パリから帰国した光太郎に銅像会社設立を持ちかける光雲、肖像彫刻の原型を光太郎に制作させる光雲、門弟との合作に「光雲刻之」の銘を入れる光雲、これらは前近代的な世界を生きる光雲の姿である。このどちらか一方のみが光雲の実像ではない。相矛盾して見える二面性をあわせ持った存在、それが高村光雲という人物ではないだろうか。このことを私たちは一度素直に受け入れた上で、大きな振幅を見せる光雲銘の作品を改めて見直すことが必要ではないだろうか。

*********************************************

真贋を見極めるうえでもかなり興味深い内容の記事ですね。ともかく真贋、工房製作云々はあるにせよ作品は「天神様」・・・、お祀りして置いています。

台座の作者の前田南斎の略歴は下記のとおりです。

*********************************************

前田南斎(1880-1956):江戸指物(さしもの)の伝統を受け継ぐ木工作家、指物師。大正期に国内外の展覧会で受賞を重ね、日本美術協会の理事として審査委員も務めた。竹の竹斎、桐の留斉、桑の南斎と指物師の名人を称しています。

伊豆七島 御蔵島産の桑を扱う指物名人のみに許される「桑樹匠(そうじゅしょう)」(くわのきのたくみ)の呼称を名乗っている。漢学・書・茶道・書画骨董に通じた金沢の文人で魯山人の美的感性を引き出し、泉鏡花、犬養木堂、松永安左ヱ門など、多くの人との交遊あり、東京の京橋に工房を構え、近代の大数寄者 益田鈍翁らの注文を受けて、大正、昭和前期に活躍した。

江戸指物を語る上で、欠かせる事の出来ない指物師の一人であり、また日興証券の創立者の遠山元一氏の母の邸宅(現遠山記念館)の家具をすべてあつらえた事はあまりにも有名です。

*********************************************

木彫の巨人と指物師の名人の組み合わせ、実に大胆・・・

高村光雲の生存期間は嘉永5年2月18日(1852年3月8日)~1934年(昭和9年)10月10日ですから、少なくても1824年以前。しかも「正四位」時代となるとそれより前の作となり、大正時代の作となります。

本ブログではいつもどおり「伝」・・、真贋の気中で遊び回るのが骨董の醍醐味

本作品は「高村光雲作ですよ」や「贋作ですよ」というより、工房作品ではないかと最近は推測しています。

敷いている布は義母が着物の帯で作ってくれたものです。燭台は源内焼、徳利は古伊万里の油壷、榊入れはスペイン風・・・。

ともかく慌ただし中でコロナウイルス禍が一日も早く終息するとを願わざる得ません。