先週、台風が来る前に彼岸の墓参りを済ませました。息子は墓参りには慣れており?いろいろと手伝ってくれます。幼児と一緒では手伝いされると事がスムーズに進まず、時間がかかりますが、そこは鷹揚に構えるのが親の務めですね。何事も手伝いや自分でやろうとすることはやらせています。

拝むのも得意ですが、神仏混合・・・。

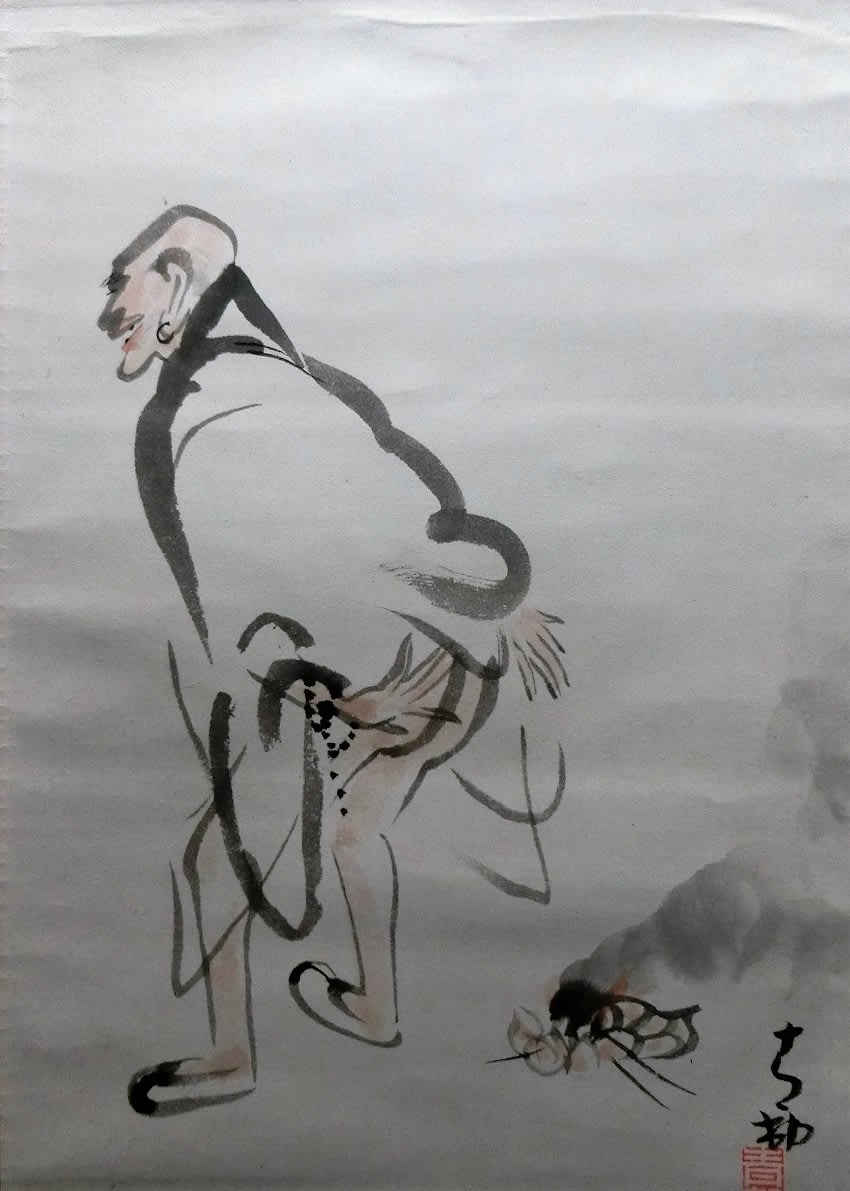

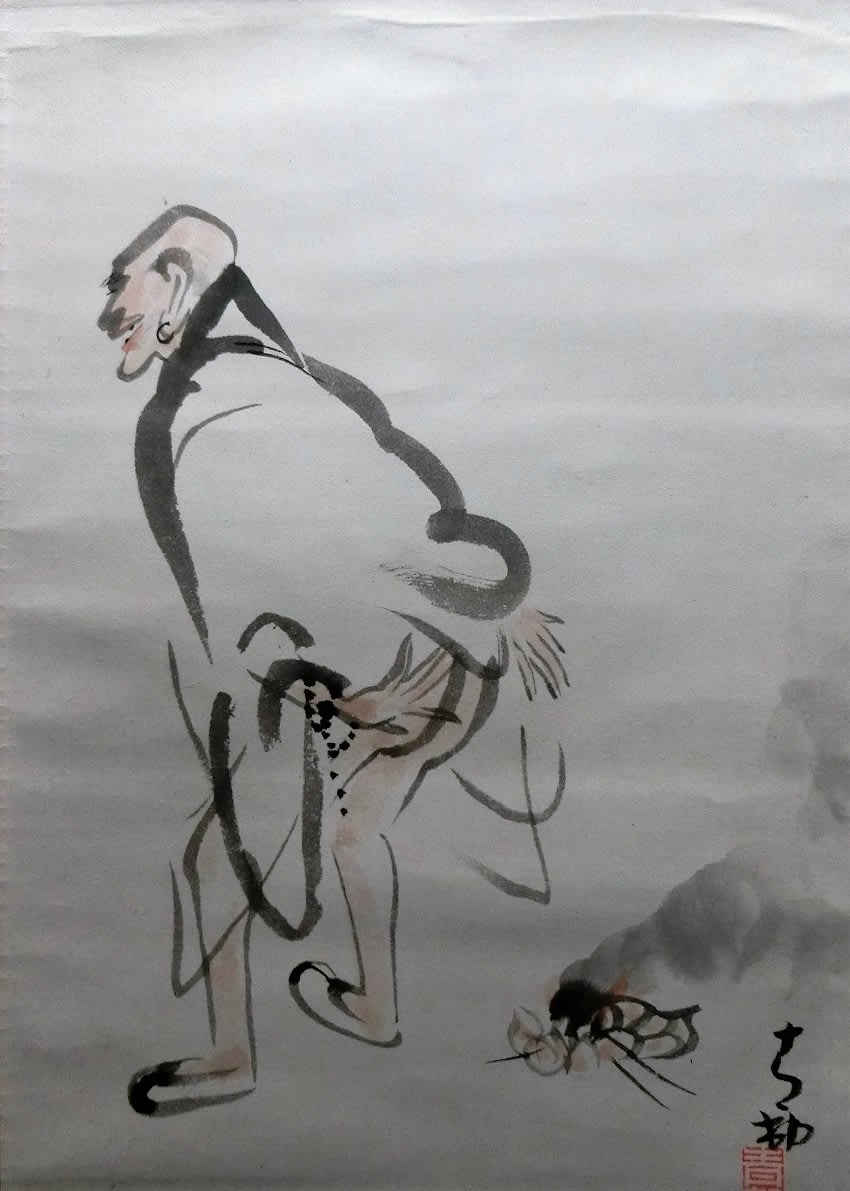

本日は何を崇めるものかという本質を問うた画題の作品です。

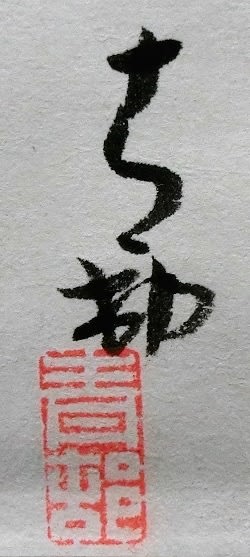

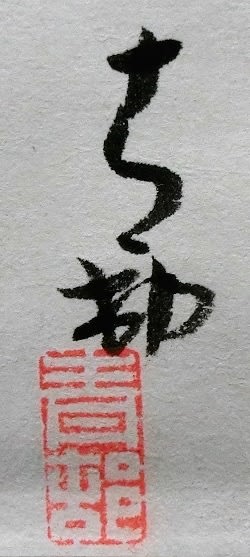

丹霞和尚 伝前田青邨筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先 鑑定箱入

全体サイズ:縦1400*横480 画サイズ:縦440*横320

手前はご存知〇次郎の作品。こちらは明らかな正真作品ですが、明らかな正真の作品は当方ではあまり投稿しておりませんのでご了解ください。

投稿作品の基本は真贋不明の作品が中心ゆえ、「ガラクタばかりという評」に対する当方の意地のチラリズム、一寸の虫にも五分の魂のようなもの?

*******************************************

丹霞和尚:丹霞天然(たんか・てんねん。739年~824年)禅師は、石頭希遷(せきとう・きせん)大師の法嗣であり、大寒のとき仏像を燃やして尻をあぶったことで有名な和尚である。

平安初期、禅僧の丹霞和尚は、例年にない長い冬で遂に燃やす物が尽き、探し回ったあげく、一体の仏像を割って囲炉裏の焚き付けにしました。丁度その時、信者がやってきてびっくり仰天。

「これは罰あたりな!和尚、気でも狂ったのですか。」「やあ、見ておられたか。今、この仏像のお舎利(仏を火葬した骨・聖骨)を取っているところじゃ。」「和尚、冗談もいい加減にして下さい。仏像からお舎利がでる訳ないでしょう。」「おお、その通りじゃ。お舎利のでない仏様など、何がもったいないのじゃ。ただの薪と同じじゃよ。」という話が残っています。

木や物体を拝んでみても、何も起こらないのです。天地宇宙を創造した方を拝むことです。

*******************************************

拝む物的な対象ばかりにとらわれてはいけないということ。人生も同じ、地位、金銭。名誉・・、それらような即物的なものより大切なものがある。

人は生まれてから、学校や会社でその大切なものを見失っていくもののようです。悲しいかな人間は必ずいつかは死するもので、それらはなんの自慢にもならないものらしい。まずは家族を大切にすることですね。そこから何かが見えてくるような気がします。家族ですらいつかはいなくなるのですから・・・、大切に。家族がいない方はつくることです。小生がいい見本

*******************************************

前田青邨:(まえだ せいそん 1885年1月27日 ~1977年10月27日)は、岐阜県中津川市出身の日本画家。妻は荻江節の5代目荻江露友。青邨は大和絵の伝統を深く学び、歴史画を軸に肖像画や花鳥画にも幅広く作域を示した。ことに武者絵における鎧兜の精密な描写は有名である。

1955年(昭和30年)に、文化勲章を受章するなど、画壇・院展を代表する画家として長年活躍した。晩年には、法隆寺金堂壁画の再現模写や高松塚古墳壁画の模写等、文化財保護事業に携わった。その遺志は、青邨の弟子の平山郁夫等にも引き継がれている。

岐阜県中津川市に青邨から寄贈された本画や下図などを展示する青邨記念館がある。青邨の代表作の1つ「洞窟の頼朝」は2010年(平成22年)に重要文化財に指定された。

*******************************************

茶室の床に飾っておいたら家内曰く「茶室に変なものが飾ってある」だと・・・・

なにやら鑑定箱に収められていますが、詳細については小生は知る由もありません。作品の教えが好きで購入した作品です。

骨董もこの教えに同じこと。金銭的価値なのか、審美眼を磨き真贋見極めが目的なのか、己の愉しみのためなのか、日本文化を後世に伝えるためなのか・・・。ビジネスや金銭では決してない当方の蒐集目的を見失わないようにしておきたい。

拝むのも得意ですが、神仏混合・・・。

本日は何を崇めるものかという本質を問うた画題の作品です。

丹霞和尚 伝前田青邨筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先 鑑定箱入

全体サイズ:縦1400*横480 画サイズ:縦440*横320

手前はご存知〇次郎の作品。こちらは明らかな正真作品ですが、明らかな正真の作品は当方ではあまり投稿しておりませんのでご了解ください。

投稿作品の基本は真贋不明の作品が中心ゆえ、「ガラクタばかりという評」に対する当方の意地のチラリズム、一寸の虫にも五分の魂のようなもの?

*******************************************

丹霞和尚:丹霞天然(たんか・てんねん。739年~824年)禅師は、石頭希遷(せきとう・きせん)大師の法嗣であり、大寒のとき仏像を燃やして尻をあぶったことで有名な和尚である。

平安初期、禅僧の丹霞和尚は、例年にない長い冬で遂に燃やす物が尽き、探し回ったあげく、一体の仏像を割って囲炉裏の焚き付けにしました。丁度その時、信者がやってきてびっくり仰天。

「これは罰あたりな!和尚、気でも狂ったのですか。」「やあ、見ておられたか。今、この仏像のお舎利(仏を火葬した骨・聖骨)を取っているところじゃ。」「和尚、冗談もいい加減にして下さい。仏像からお舎利がでる訳ないでしょう。」「おお、その通りじゃ。お舎利のでない仏様など、何がもったいないのじゃ。ただの薪と同じじゃよ。」という話が残っています。

木や物体を拝んでみても、何も起こらないのです。天地宇宙を創造した方を拝むことです。

*******************************************

拝む物的な対象ばかりにとらわれてはいけないということ。人生も同じ、地位、金銭。名誉・・、それらような即物的なものより大切なものがある。

人は生まれてから、学校や会社でその大切なものを見失っていくもののようです。悲しいかな人間は必ずいつかは死するもので、それらはなんの自慢にもならないものらしい。まずは家族を大切にすることですね。そこから何かが見えてくるような気がします。家族ですらいつかはいなくなるのですから・・・、大切に。家族がいない方はつくることです。小生がいい見本

*******************************************

前田青邨:(まえだ せいそん 1885年1月27日 ~1977年10月27日)は、岐阜県中津川市出身の日本画家。妻は荻江節の5代目荻江露友。青邨は大和絵の伝統を深く学び、歴史画を軸に肖像画や花鳥画にも幅広く作域を示した。ことに武者絵における鎧兜の精密な描写は有名である。

1955年(昭和30年)に、文化勲章を受章するなど、画壇・院展を代表する画家として長年活躍した。晩年には、法隆寺金堂壁画の再現模写や高松塚古墳壁画の模写等、文化財保護事業に携わった。その遺志は、青邨の弟子の平山郁夫等にも引き継がれている。

岐阜県中津川市に青邨から寄贈された本画や下図などを展示する青邨記念館がある。青邨の代表作の1つ「洞窟の頼朝」は2010年(平成22年)に重要文化財に指定された。

*******************************************

茶室の床に飾っておいたら家内曰く「茶室に変なものが飾ってある」だと・・・・

なにやら鑑定箱に収められていますが、詳細については小生は知る由もありません。作品の教えが好きで購入した作品です。

骨董もこの教えに同じこと。金銭的価値なのか、審美眼を磨き真贋見極めが目的なのか、己の愉しみのためなのか、日本文化を後世に伝えるためなのか・・・。ビジネスや金銭では決してない当方の蒐集目的を見失わないようにしておきたい。