これまでに備前焼の分野では5人(金重陶陽、藤原啓、山本陶秀、藤原雄、伊勢崎淳)が人間国宝に認定されてきましたが、その中で伊勢崎のユニークさはモダンな造形感覚にあります。本ブログには山本陶秀以外の作品は投稿されていますので、比較してみると面白いかと思います。

ただ、正直なところお茶碗としては伊勢崎淳の作品は作為的なところがかえって品位がないように思えて、気に入ったお茶碗はありませんでした。本茶碗は作為的な面を窯の偶然性が上回った稀有な例と思え、入手判断しました。

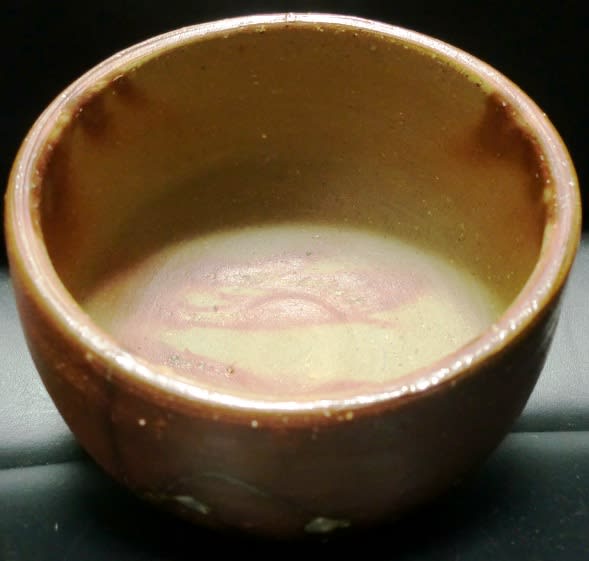

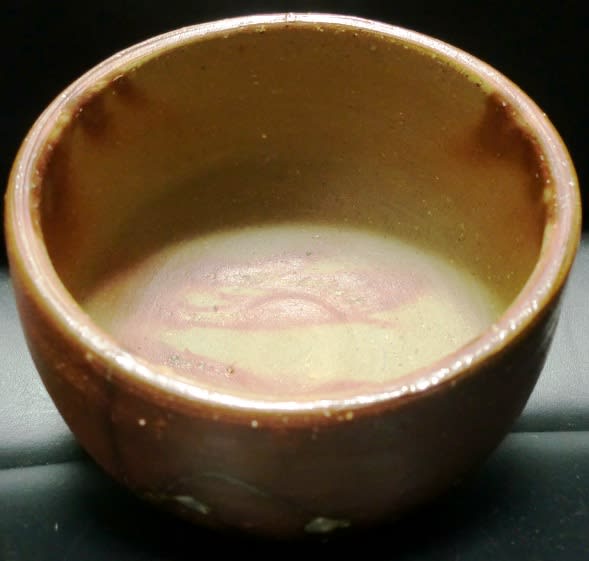

備前茶碗 伊勢崎淳作 その2

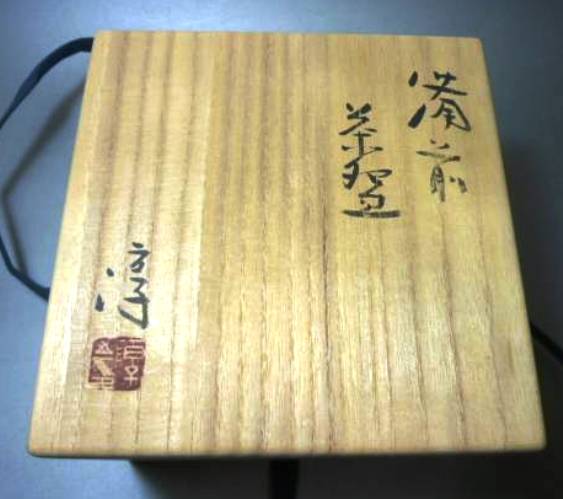

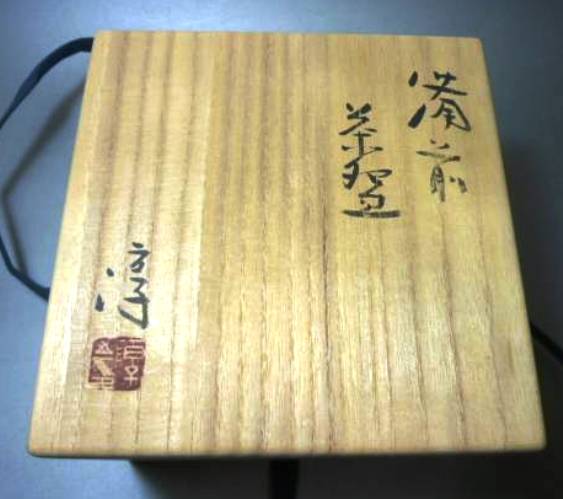

共箱

口径122*高台径*高さ86

伊勢崎淳はイサム・ノグチ(1904-1988)や池田満寿夫(1934-1997)などのアーティストと交流を積極的に行ない、備前焼に新しい境地を切り開いてきました。伝統的な茶器からオブジェ、インスタレーションまで、大胆なフォルムによる斬新な作品を毎年発表し、国内外からその動向が注目される数少ない陶芸家の一人です。今まで主流であった登り窯に対して中世の穴窯を復活するなど備前の歴史を深く研究した陶芸家でもあります。

登り窯は丘の斜面に設けた連房式の窯で、焼成室が幾室も設けられ、均質の焼き物を大量に生産するのに適しているため備前ではこの100年近く「登り窯」が主流でしたが、伊勢崎淳はあえて中世の斜面を掘り下げた上部を土で覆ったトンネル型の「穴窯(あながま)」穴窯を復活させています。

本作品は外側に灰が降りかかった胡麻釉の景色、見込みと高台廻りには火襷紋様と魅力いっぱいの作品になっています。本作品は穴窯による作品ではないかと思います。

窯の中で偶然ついた灰がまるで茶碗の外側に花が咲いているような紋様を生み出しています。家内も本作品を観るなり、「いいお茶碗ね~」と合格点

作為の強い茶碗はどこか出世欲の強い人間を見ているようで貧相ですが、そこを品位を保って製作している作品が貴いものと感じます。

共箱になっています。製作年は残念ながら解りかねます。

このような景色を狙って作ったものではあるのでしょうが、窯任せもあるのでしょうね。

火襷、胡麻釉の垂れ、端正な手にしっくりなじむシンプルなフォルム、なによりも花が咲いたような備前焼には稀有な紋様? 貴重な逸品のように思います。

備前の茶碗は夏向き以外は良きものはないというのが、小生の持論ですが考え直す必要があるようです。

家内は息子を連れてお茶の稽古を再開しました。息子の愉しみは小生と同じようです・・。

ただ、正直なところお茶碗としては伊勢崎淳の作品は作為的なところがかえって品位がないように思えて、気に入ったお茶碗はありませんでした。本茶碗は作為的な面を窯の偶然性が上回った稀有な例と思え、入手判断しました。

備前茶碗 伊勢崎淳作 その2

共箱

口径122*高台径*高さ86

伊勢崎淳はイサム・ノグチ(1904-1988)や池田満寿夫(1934-1997)などのアーティストと交流を積極的に行ない、備前焼に新しい境地を切り開いてきました。伝統的な茶器からオブジェ、インスタレーションまで、大胆なフォルムによる斬新な作品を毎年発表し、国内外からその動向が注目される数少ない陶芸家の一人です。今まで主流であった登り窯に対して中世の穴窯を復活するなど備前の歴史を深く研究した陶芸家でもあります。

登り窯は丘の斜面に設けた連房式の窯で、焼成室が幾室も設けられ、均質の焼き物を大量に生産するのに適しているため備前ではこの100年近く「登り窯」が主流でしたが、伊勢崎淳はあえて中世の斜面を掘り下げた上部を土で覆ったトンネル型の「穴窯(あながま)」穴窯を復活させています。

本作品は外側に灰が降りかかった胡麻釉の景色、見込みと高台廻りには火襷紋様と魅力いっぱいの作品になっています。本作品は穴窯による作品ではないかと思います。

窯の中で偶然ついた灰がまるで茶碗の外側に花が咲いているような紋様を生み出しています。家内も本作品を観るなり、「いいお茶碗ね~」と合格点

作為の強い茶碗はどこか出世欲の強い人間を見ているようで貧相ですが、そこを品位を保って製作している作品が貴いものと感じます。

共箱になっています。製作年は残念ながら解りかねます。

このような景色を狙って作ったものではあるのでしょうが、窯任せもあるのでしょうね。

火襷、胡麻釉の垂れ、端正な手にしっくりなじむシンプルなフォルム、なによりも花が咲いたような備前焼には稀有な紋様? 貴重な逸品のように思います。

備前の茶碗は夏向き以外は良きものはないというのが、小生の持論ですが考え直す必要があるようです。

家内は息子を連れてお茶の稽古を再開しました。息子の愉しみは小生と同じようです・・。