牛を題材とした絵はたくさんあるようですが、私にはあまり縁がありませんでした。

小松均の絵は迷っているうちに買われてしまい、「柿下牛之図 須田洪中筆」の作品がありますが、まだ未撮影です。

牧童帰村図というのはよく描かれていますが、なかなか入手できていません。

牛と言えば、米吉さんの牛さんからとれたおちょこが復活できず、現在お猪口作成中・・うまくいかない

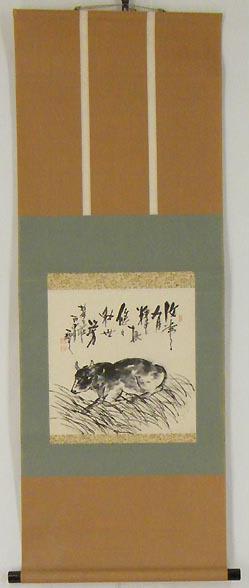

助世労 西晴雲筆

紙本水墨軸装 合箱入 軸先木製

全体サイズ:縦1240*横455 画サイズ:縦320*横320

賛は「汝 常々有精根 悠々助世労 於魚名荘 西晴雲」とあり、「なんじ常々精根あり、悠々として世の労を助く」という意味でしょう。

今の日本に必要なのはこういう人材でしょう。海外で余計なこという○○さんは要りませんね。

東北人はもともとこういう牛のような資質がありますので、必ずや復興するでしょう。

しかし既成産業への依存度が高いですが、高齢化によりこれ以上の既存産業の定着が難しくなってる東北には現地に根付いたなにかが必要だと思われます。エコ産業を興こすとか、輸出用などの高級食材とか、観光産業など・・東北にはこういう知恵は苦手ですが、苦手な知恵を出さないといけません。

ただ、がんばれと言っていても、今の東北の事情は深刻です。関西大震災とはまったく状況が違うように思われます。東北には再生の基盤が弱いので、時間がかかりそうですが、焦らず牛歩のごとく・・。

と言っているうちにお猪口が出来上がりました

東北人は手先が器用・・???

西 晴雲:明治15年(1882年)現在の大田市に生まれる。本名は西村和作。大田市波根小学校を卒業後、家業の農業兼穀物販売業を手伝うかたわら、絵画・彫刻を独習する。

21才の時、彫刻修行を決意して奈良へ出奔。26才で日本画に転向、独学で日本画の修行、画の道を南画に求め、吉嗣拝山に師事する。

33才で中国に渡り、以来30年間中国に滞在し、中国南画・書家の大家に私淑、特に上海画壇の重鎮斎白石に中国南画を学んだ。その間、日本でも作品を発表したり、上海画壇の会員になるなど、日本・中国両国で活躍し、中国陶磁器の染付け・上絵も研究した。

同年輩の橋本関雪とは中国の斎白石の下で同門となり共に研鑽し、帰国後も技を競った。徳富蘇峰に画風を愛され、厚誼を受けたほか、晩年はサントリー社長の鳥井信治郎の後援を得る。鳥井の没後は郷里に帰り、郷土の文化発展に寄与せんことを願い「西晴雲美術館」の建設に着手した。

昭和38年(1963年)美術館の開館を4月に控えて、準備に取り組んでいたが病魔に冒され床に伏し、4月25日に死去。

小松均の絵は迷っているうちに買われてしまい、「柿下牛之図 須田洪中筆」の作品がありますが、まだ未撮影です。

牧童帰村図というのはよく描かれていますが、なかなか入手できていません。

牛と言えば、米吉さんの牛さんからとれたおちょこが復活できず、現在お猪口作成中・・うまくいかない

助世労 西晴雲筆

紙本水墨軸装 合箱入 軸先木製

全体サイズ:縦1240*横455 画サイズ:縦320*横320

賛は「汝 常々有精根 悠々助世労 於魚名荘 西晴雲」とあり、「なんじ常々精根あり、悠々として世の労を助く」という意味でしょう。

今の日本に必要なのはこういう人材でしょう。海外で余計なこという○○さんは要りませんね。

東北人はもともとこういう牛のような資質がありますので、必ずや復興するでしょう。

しかし既成産業への依存度が高いですが、高齢化によりこれ以上の既存産業の定着が難しくなってる東北には現地に根付いたなにかが必要だと思われます。エコ産業を興こすとか、輸出用などの高級食材とか、観光産業など・・東北にはこういう知恵は苦手ですが、苦手な知恵を出さないといけません。

ただ、がんばれと言っていても、今の東北の事情は深刻です。関西大震災とはまったく状況が違うように思われます。東北には再生の基盤が弱いので、時間がかかりそうですが、焦らず牛歩のごとく・・。

と言っているうちにお猪口が出来上がりました

東北人は手先が器用・・???

西 晴雲:明治15年(1882年)現在の大田市に生まれる。本名は西村和作。大田市波根小学校を卒業後、家業の農業兼穀物販売業を手伝うかたわら、絵画・彫刻を独習する。

21才の時、彫刻修行を決意して奈良へ出奔。26才で日本画に転向、独学で日本画の修行、画の道を南画に求め、吉嗣拝山に師事する。

33才で中国に渡り、以来30年間中国に滞在し、中国南画・書家の大家に私淑、特に上海画壇の重鎮斎白石に中国南画を学んだ。その間、日本でも作品を発表したり、上海画壇の会員になるなど、日本・中国両国で活躍し、中国陶磁器の染付け・上絵も研究した。

同年輩の橋本関雪とは中国の斎白石の下で同門となり共に研鑽し、帰国後も技を競った。徳富蘇峰に画風を愛され、厚誼を受けたほか、晩年はサントリー社長の鳥井信治郎の後援を得る。鳥井の没後は郷里に帰り、郷土の文化発展に寄与せんことを願い「西晴雲美術館」の建設に着手した。

昭和38年(1963年)美術館の開館を4月に控えて、準備に取り組んでいたが病魔に冒され床に伏し、4月25日に死去。

詩「牛」の様に生きていけたら・・・と申(モゥ~)しておりました。

東北の皆さんが、この詩のように一歩ずつ着実にのっしのっしと復興に向けて歩んでいただきたいと切に願っています。

それにしても、お猪口!お見事です。

相当に小さいものであることは創り手としてよ~く分ります。しかも色付けまで!

拍手パチパチ!!

米吉さんのコメント、勉強になります。

お猪口は色付けはしていません。助言いただいたように色の付いたストローです。過去は火力・・あぶって接着・・。今年は火力のが活躍??