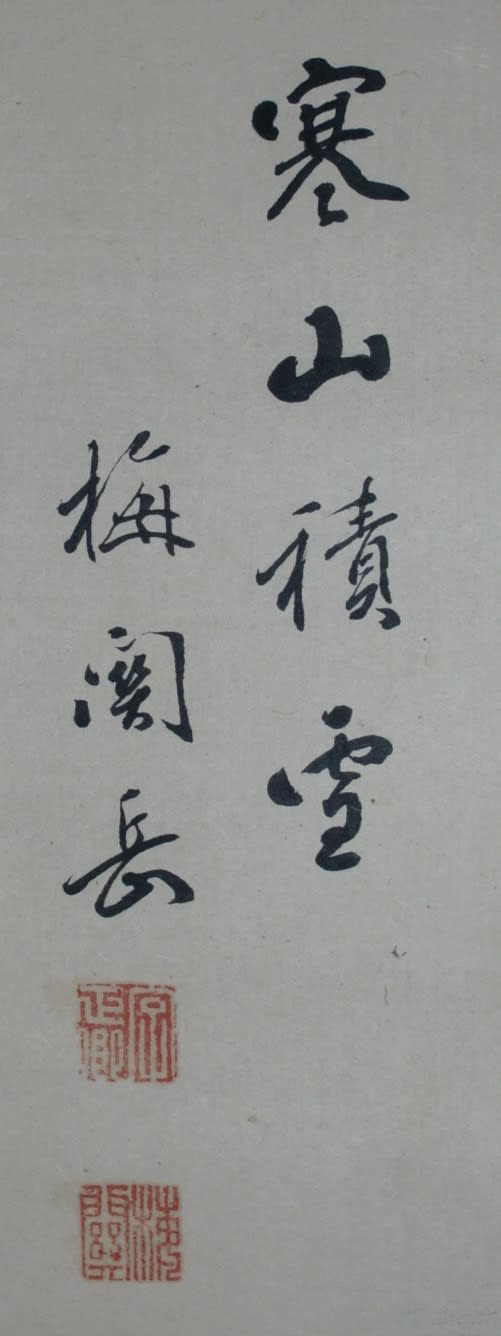

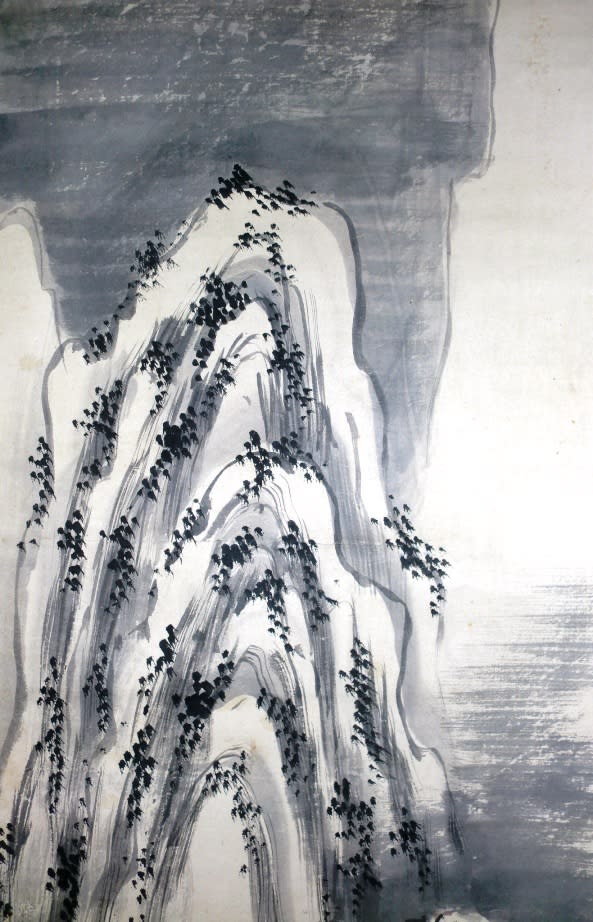

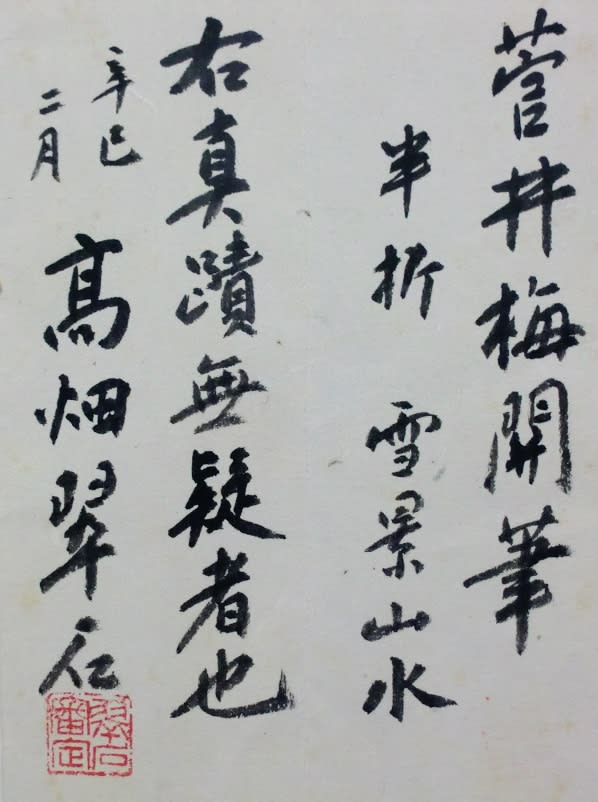

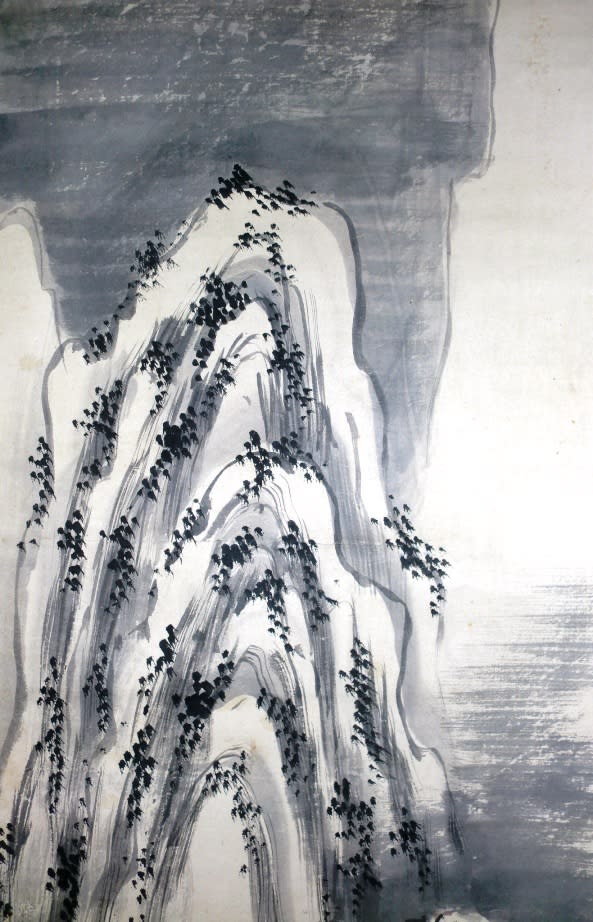

寒山積雪 菅井梅関筆 その2(整理番号 三作品は「伝」で除く 基本的には整理番号は真作と断定できたものとする 本作品は真作と現状では判断しています。)

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱 高畑翆石鑑定書付

全体サイズ:縦1990*横410 画サイズ:縦1312*横265

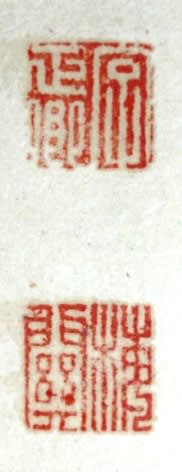

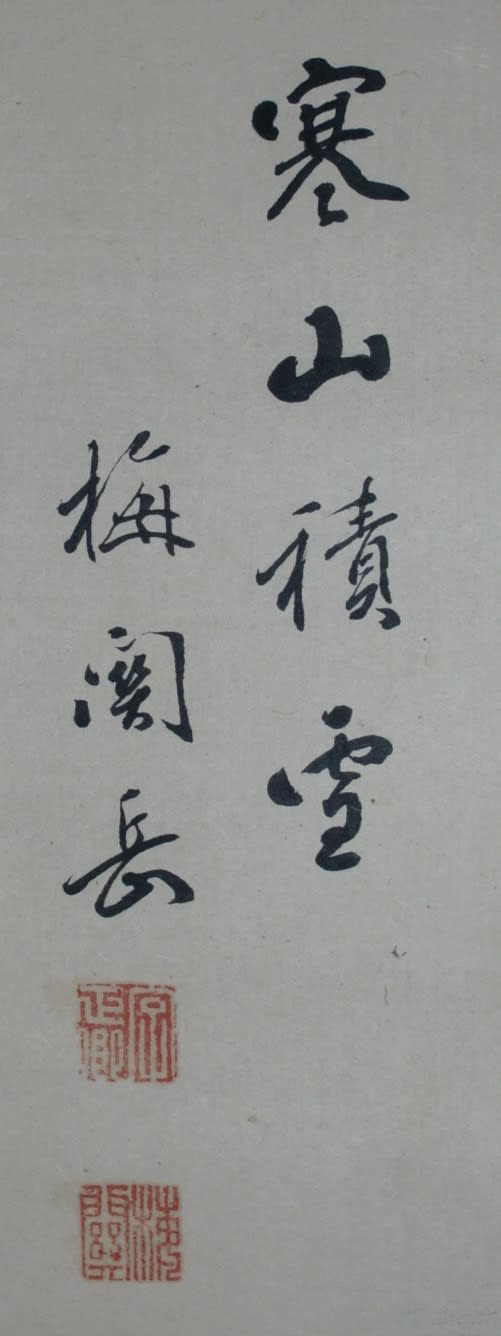

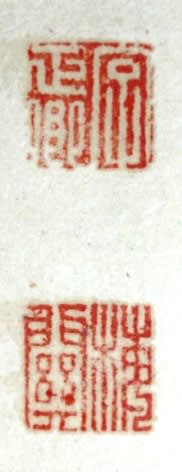

印章は「梅関」の朱文白方印と「字正卿」の白文朱方印の累印が押印されています。この印章は「秋冬山水図(双幅) 倣江稼圃」(「仙台市博物館所蔵資料図録 NO7(仙台四大画家 作品NO63 紙本淡彩 画サイズ:縦1308*横370 伊澤家コレクション)」と同様のようです。落款もこの作品の頃と同じ書体です。秋冬山水図(双幅) 倣江稼圃」が文政10年と年代が明らかであり、同じ頃の作品と思われます。

菅井梅関は名は岳・智義、字を岳輔・正卿、号ははじめ東斎としましたが梅館・梅関に改めています。

遊印は「宮城郡人」。

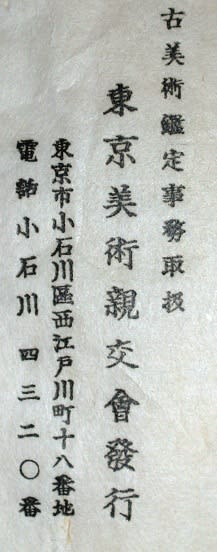

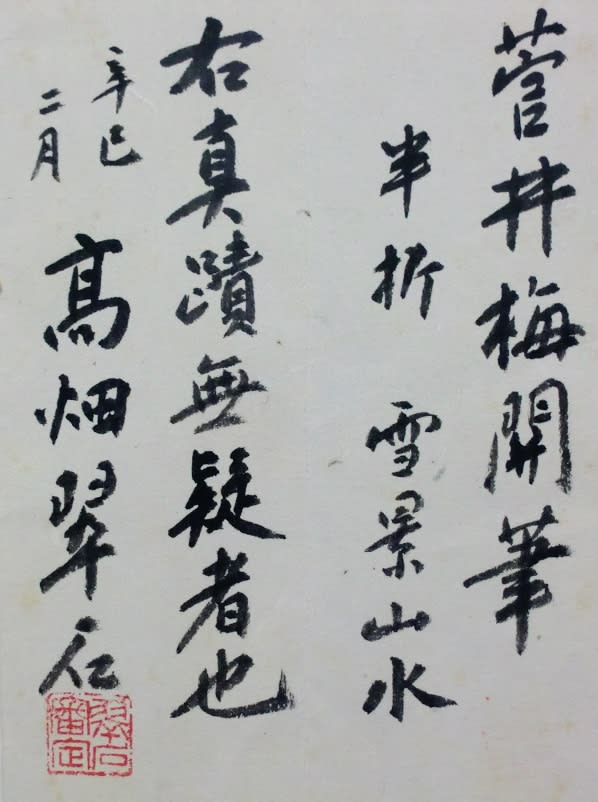

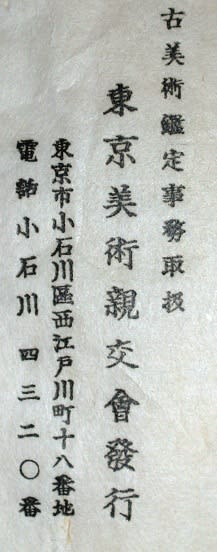

昭和16年(1941年)2月の高畑翆石の鑑定書が同封されています。これは全くあてしないほうがいいでしょう。

高畑翆石:篆刻家。東京生。名は持隆。篆刻を山崎酔石・蘆野楠山に学び、書を近藤雪竹に学ぶ。書道奨励会を設立し、雑誌『筆之友』を発刊する。昭和32年(1957)歿、79才。

それほど書き込みの多い作品ではありませんが、好きな作品のひとつです。これからの季節に良いかもしれません。夏に冬の掛け軸を飾るのは良くあることです。夏の暑い時期に冬の掛け軸・・、ただ、雪の経験のない人には実感の湧かないかも?

なぜ菅井梅関に贋作が多いのかというと釧雲泉と並び称せられるほど評価が高かったためと推察されます。明治期の骨董ブーム?に南画が人気があり、高値で取引されてことに起因します。

本ブログでは五作品目の投稿ですが、本作品も調べていくうちに「伝」(贋作)となる可能性はあるかもしれません。ブログの作品を削除したり。「伝」と追記したりが続いていますが、これによって蒐集作品が洗練されていくものと思います。

仙台の四大画家と称されていますが、今ではご存知の方が非常に少ない画家たちです。仙台の四大画家?? はご存知ですよね?

蒐集する人が少なくなり、南画そのものの評価は非常にふくものですが、南画の飄々たる気概は味わい深いものがあります。蒐集するには不人気は好都合ですが、残念ながら南画の真贋は思いのほか厄介です。それなりに画力のある画家が描いているし、それほどの技量がなくても、うまく見える

小生の蒐集も打率は非常に低いですが、少しずつ真作を・・・、根気が続くか、諦めが先になるか

ところで菅井梅関が天保8年(1837年)、上州、信越地方に遊歴し、金井烏洲と交遊があったとのこと、これは私としては新しい情報です。

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱 高畑翆石鑑定書付

全体サイズ:縦1990*横410 画サイズ:縦1312*横265

印章は「梅関」の朱文白方印と「字正卿」の白文朱方印の累印が押印されています。この印章は「秋冬山水図(双幅) 倣江稼圃」(「仙台市博物館所蔵資料図録 NO7(仙台四大画家 作品NO63 紙本淡彩 画サイズ:縦1308*横370 伊澤家コレクション)」と同様のようです。落款もこの作品の頃と同じ書体です。秋冬山水図(双幅) 倣江稼圃」が文政10年と年代が明らかであり、同じ頃の作品と思われます。

菅井梅関は名は岳・智義、字を岳輔・正卿、号ははじめ東斎としましたが梅館・梅関に改めています。

遊印は「宮城郡人」。

昭和16年(1941年)2月の高畑翆石の鑑定書が同封されています。これは全くあてしないほうがいいでしょう。

高畑翆石:篆刻家。東京生。名は持隆。篆刻を山崎酔石・蘆野楠山に学び、書を近藤雪竹に学ぶ。書道奨励会を設立し、雑誌『筆之友』を発刊する。昭和32年(1957)歿、79才。

それほど書き込みの多い作品ではありませんが、好きな作品のひとつです。これからの季節に良いかもしれません。夏に冬の掛け軸を飾るのは良くあることです。夏の暑い時期に冬の掛け軸・・、ただ、雪の経験のない人には実感の湧かないかも?

なぜ菅井梅関に贋作が多いのかというと釧雲泉と並び称せられるほど評価が高かったためと推察されます。明治期の骨董ブーム?に南画が人気があり、高値で取引されてことに起因します。

本ブログでは五作品目の投稿ですが、本作品も調べていくうちに「伝」(贋作)となる可能性はあるかもしれません。ブログの作品を削除したり。「伝」と追記したりが続いていますが、これによって蒐集作品が洗練されていくものと思います。

仙台の四大画家と称されていますが、今ではご存知の方が非常に少ない画家たちです。仙台の四大画家?? はご存知ですよね?

蒐集する人が少なくなり、南画そのものの評価は非常にふくものですが、南画の飄々たる気概は味わい深いものがあります。蒐集するには不人気は好都合ですが、残念ながら南画の真贋は思いのほか厄介です。それなりに画力のある画家が描いているし、それほどの技量がなくても、うまく見える

小生の蒐集も打率は非常に低いですが、少しずつ真作を・・・、根気が続くか、諦めが先になるか

ところで菅井梅関が天保8年(1837年)、上州、信越地方に遊歴し、金井烏洲と交遊があったとのこと、これは私としては新しい情報です。