maria様、コメントありがとうございます。私も話には聞いていましたが、見るのは今回が初めてで、こんなに集中しているとは驚きです。探しきれませんでしたけど、他にもまだまだあるらしいですよ。

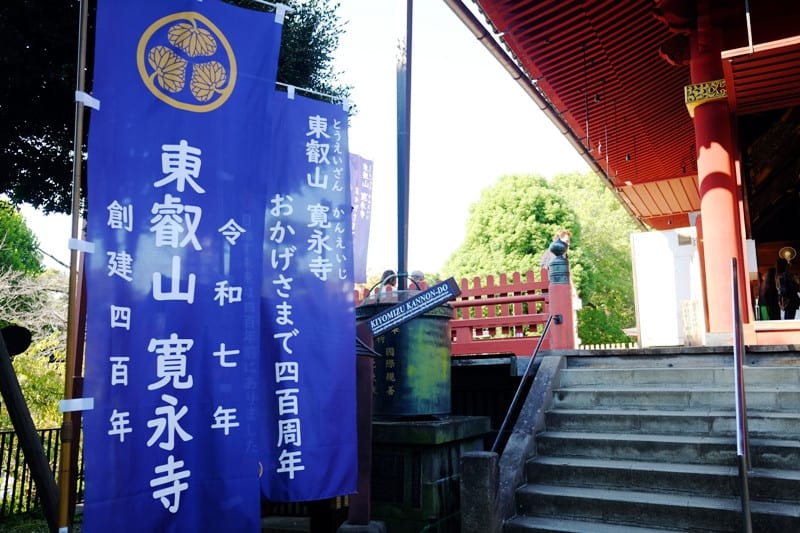

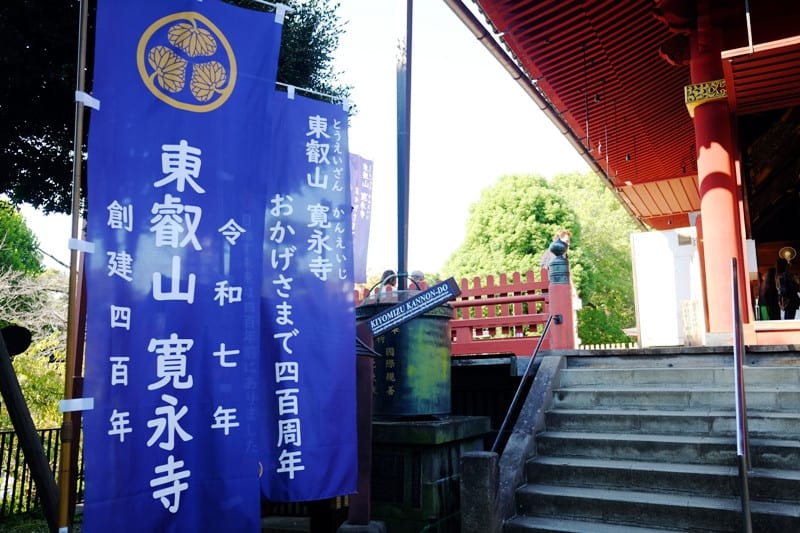

不忍池を琵琶湖に見立て、竹生島を見立てて弁天島を造り、さらには上野のお山を比叡山に見立て、寛永年間に建てられた寛永寺は、延暦寺を見立てたのでしょうか。

調べたらこの「月の松」は復元でした。さすがに江戸時代からこの形を保つのは難しいのかな。でも復元のおかげで、江戸職人の技の優秀さも知れて、当時の人と同じ景色を眺められるのはありがたいことです。

不忍池を琵琶湖に見立て、竹生島を見立てて弁天島を造り、さらには上野のお山を比叡山に見立て、寛永年間に建てられた寛永寺は、延暦寺を見立てたのでしょうか。

不忍池から階段を登ると

比叡山ならぬ東叡山

東叡山全景

五重塔や大仏も見立て?

人形供養碑

吊るし井戸

手水舎の龍

スケールは小さいながらも

延暦寺に

見えないこともない

さらに見立てを欲張って

清水の舞台まで付けちゃいました

その名も清水観音堂

桜の頃の見晴らしは

まさに清水寺なのでしょう

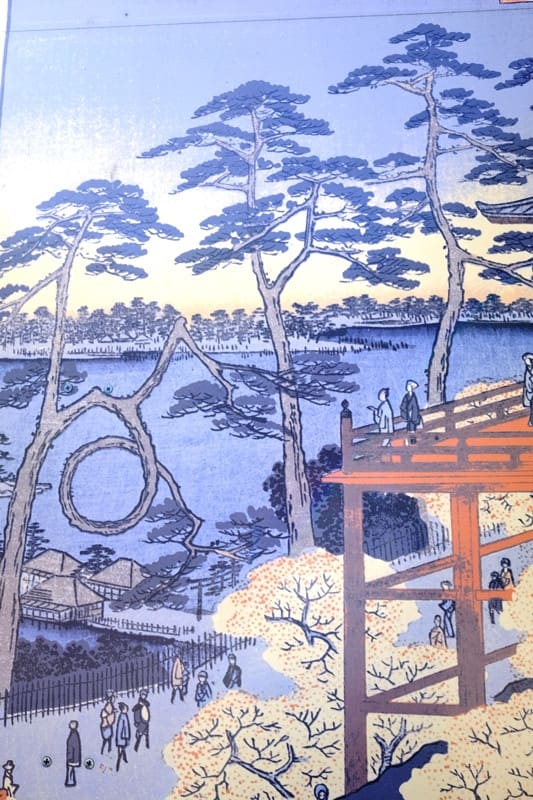

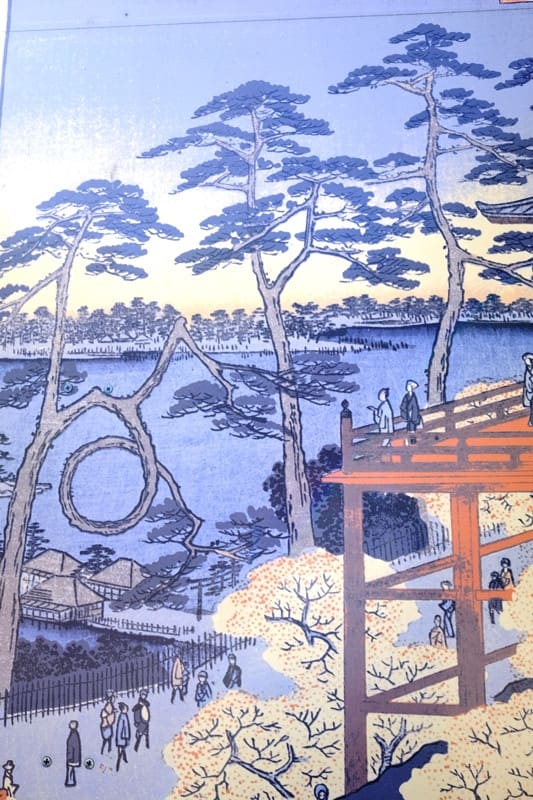

これが唯一のオリジナル

広重の画にも描かれた

月の松

江戸時代から

丸まり続けています

舞台側から見ると

ちょうど輪の中に辨天堂が

月に見立てて

比叡山ならぬ東叡山

東叡山全景

五重塔や大仏も見立て?

人形供養碑

吊るし井戸

手水舎の龍

スケールは小さいながらも

延暦寺に

見えないこともない

さらに見立てを欲張って

清水の舞台まで付けちゃいました

その名も清水観音堂

桜の頃の見晴らしは

まさに清水寺なのでしょう

これが唯一のオリジナル

広重の画にも描かれた

月の松

江戸時代から

丸まり続けています

舞台側から見ると

ちょうど輪の中に辨天堂が

月に見立てて

西日を入れてみました

調べたらこの「月の松」は復元でした。さすがに江戸時代からこの形を保つのは難しいのかな。でも復元のおかげで、江戸職人の技の優秀さも知れて、当時の人と同じ景色を眺められるのはありがたいことです。