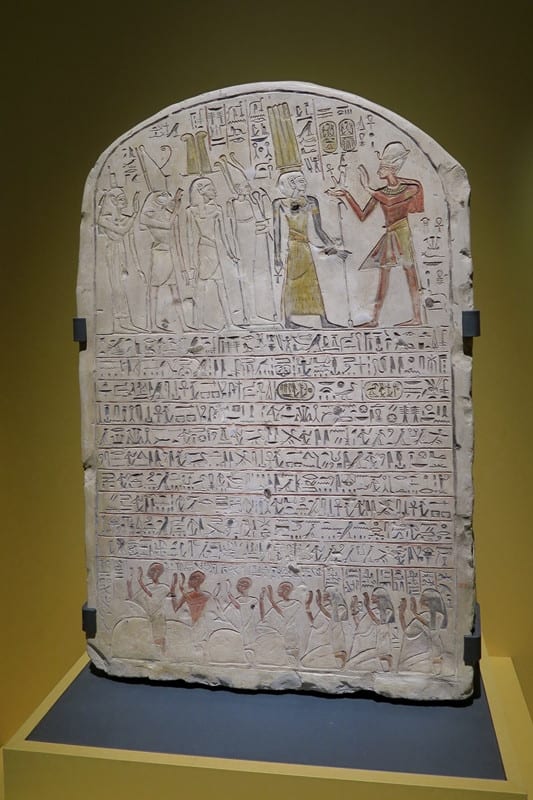

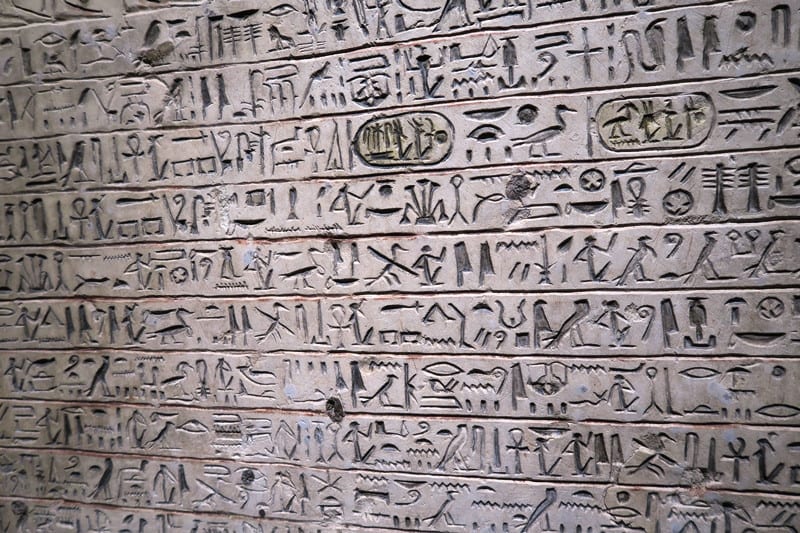

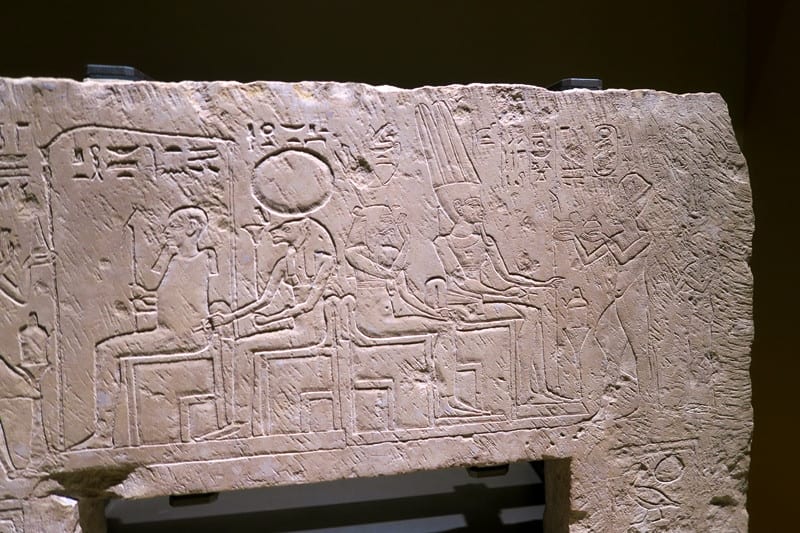

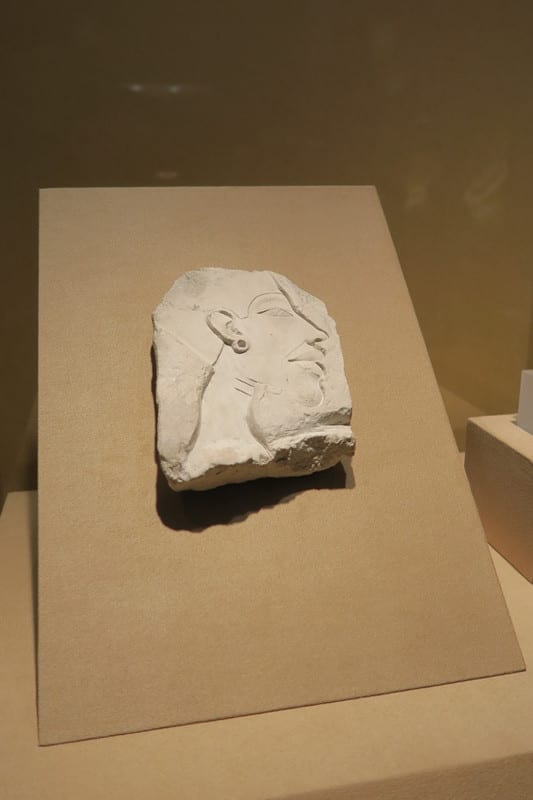

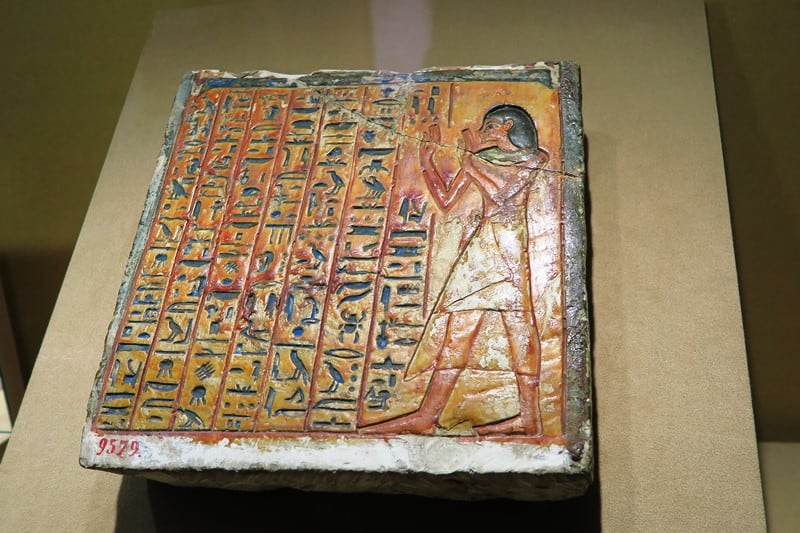

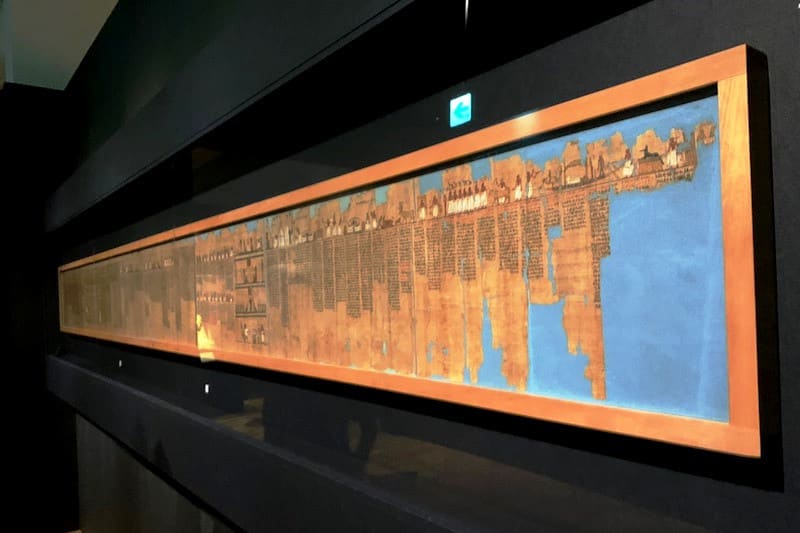

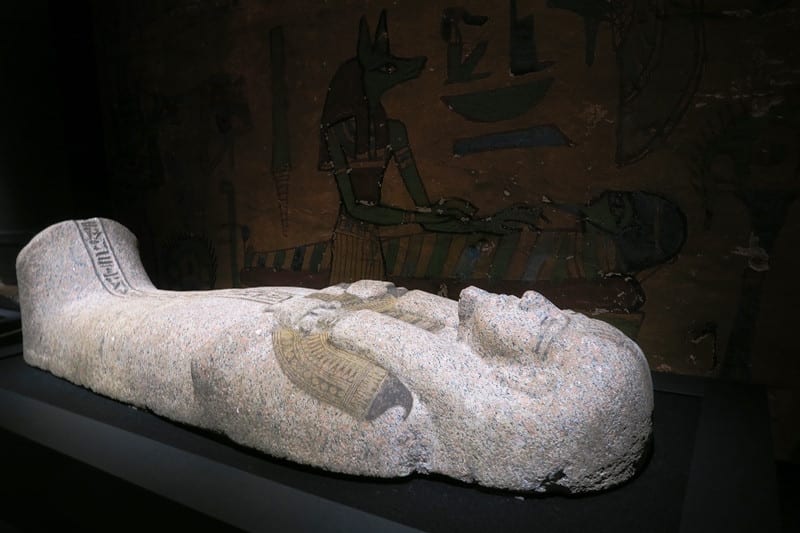

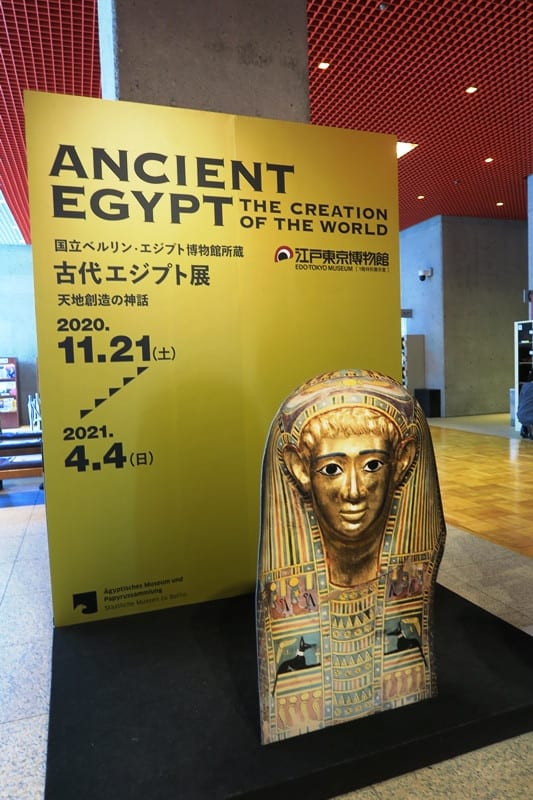

古代エジプトの余韻を残したまま、エレベーターで6階常設展へ。扉が開いた瞬間、眼下に江戸の町が広がります。さながらタイムマシンに乗っているかのような錯覚が・・・。

さて今日からは江戸東京博物館常設展の写真、初日は私の一番お気に入りのコーナーの写真から、引き続きG7Xで撮りました。

雨も降ってないのに蛇の目傘

黒羽二重の小袖に紅絹裏

赤いふんどし、黄色い足袋

男っぷりがいい上に喧嘩もめっぽう強くてかっこいい、粋でいなせな色男、頭に紫ちりめんの鉢巻きをきりりと締めた傾奇者、その名も花川戸助六です。

当代一のモテ男

吉原一の花魁 揚巻と恋仲になって

父の仇 意休を探し出し

無事に形見の名刀友切丸を

取り返すといったお話

ずいぶん話を端折っちゃいましたけど、これは「歌舞伎十八番」の演目の1つ「助六由縁江戸桜」を再現したコーナー。粋でいなせな助六が、「浮浪雲」や「花の慶次」の傾奇者を思い起こさせてくれます。一度でいいからちゃんとした歌舞伎の舞台で見てみたい。全編を知りたい方は検索してみてください。

この演目で有名なエピソードがもうひとつ、稲荷寿司と海苔巻の詰め合わせを「助六」って言いますよね。これもこの演目が語源で、ヒロイン花魁揚巻の名前から、揚げ(油揚げ)と巻き(太巻き、海苔巻き)の詰め合わせを助六と呼ぶようになったとのことです。

でも花魁の名前ってもっと美しい名前が多いですよね、夕霧とか 紫とか。なんかこの原価の安そうな寿司を大入りの芝居小屋で売るために、あえて花魁の名前を揚巻にして 、商品名を人気ある演目助六にしたような気がしないでもありませんが・・・。江戸時代にも戦略的コラボ商品があったとは。

さて今日からは江戸東京博物館常設展の写真、初日は私の一番お気に入りのコーナーの写真から、引き続きG7Xで撮りました。

雨も降ってないのに蛇の目傘

黒羽二重の小袖に紅絹裏

赤いふんどし、黄色い足袋

男っぷりがいい上に喧嘩もめっぽう強くてかっこいい、粋でいなせな色男、頭に紫ちりめんの鉢巻きをきりりと締めた傾奇者、その名も花川戸助六です。

当代一のモテ男

吉原一の花魁 揚巻と恋仲になって

父の仇 意休を探し出し

無事に形見の名刀友切丸を

取り返すといったお話

ずいぶん話を端折っちゃいましたけど、これは「歌舞伎十八番」の演目の1つ「助六由縁江戸桜」を再現したコーナー。粋でいなせな助六が、「浮浪雲」や「花の慶次」の傾奇者を思い起こさせてくれます。一度でいいからちゃんとした歌舞伎の舞台で見てみたい。全編を知りたい方は検索してみてください。

この演目で有名なエピソードがもうひとつ、稲荷寿司と海苔巻の詰め合わせを「助六」って言いますよね。これもこの演目が語源で、ヒロイン花魁揚巻の名前から、揚げ(油揚げ)と巻き(太巻き、海苔巻き)の詰め合わせを助六と呼ぶようになったとのことです。

でも花魁の名前ってもっと美しい名前が多いですよね、夕霧とか 紫とか。なんかこの原価の安そうな寿司を大入りの芝居小屋で売るために、あえて花魁の名前を揚巻にして 、商品名を人気ある演目助六にしたような気がしないでもありませんが・・・。江戸時代にも戦略的コラボ商品があったとは。

助六の名調子に

神田明神の山車も揺れる

神田明神の山車も揺れる

花川戸の名は今でも台東区に残っています。

明日はどのコーナーにしようかな

明日はどのコーナーにしようかな