2005年7月31日(日) 晴雷雨後曇り

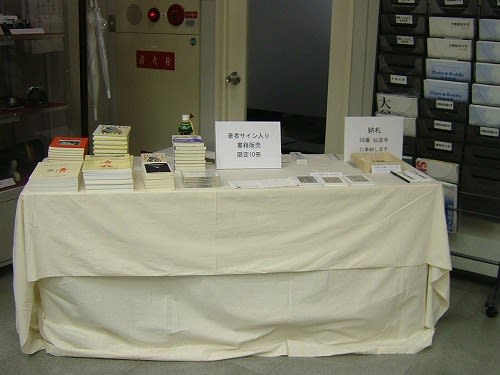

=古道紀行「金剛山の道」に参加=

遍路シンポジウムの翌日、6時15分起床、7時から

朝食、7時20分に谷町4丁目のビジネスホテルを出る。

谷町四丁目から谷町九丁目まで地下鉄で行き、近くの

上本町駅から近鉄大阪線の急行に乗った。

今日は、かねてから興味を持っていた、たなかよしゆき

さんの古道紀行「金剛山の道」に参加させてもらうことに

した。

猛暑の中、標高差1000m近い金剛山に上るのは…、

とためらいもあったが、もっと暑い大阪や京都市内をふら

つくよりもと思い、たなかさんには事前連絡もせず集合地

に向かった。

大和高田駅下車、JR和歌山線高田駅へ、10分の乗り

換え時間だから十分間に合うと思っていたが、両駅は思っ

たより離れていた。後半は小走りして、すでに到着してい

た下り電車に飛び乗った。

同じ車内に、たなかさんや今日の参加者の皆さんも一緒

だった。8時54分、奈良県五條市の北宇智駅に下車する。

無人のこの駅は、近畿圏でただ一つというスイッチバック

になっている。北側からホームに入った列車は北側に戻り、

東側に平行する本線を南に、次の駅に向かう。

たなかさんから地図が配られ、コース概要の説明がある。

そのあと特別参加の私を紹介してもらった。今日の参加者

は19名、うち女性の方は6名である。

駅を出て西へ、コンクリートの橋脚と道床だけ完成し、未

開通の京奈和自動車道路の下をくぐり、つじの山古墳へ。

一辺52m、高さ9mほどの2段築成の方墳で5世紀後

半のものらしい。墳丘の上は竹などに覆われていた。

これから上がる金剛山の稜線が北西に見える。塔の辺り

が山頂だというがかなりの高度である。

近内町の家並みの間を西に少しずつ上がって御霊(ごり

ょう)神社に行く。

この宮司さんの奥様が関西・N会のメンバーYさんとの

こと。社務所前でスイカのお接待があり、渇いたのどが甘

く潤う。

さらに本殿にて宮司さんが今日の紀行の安全祈願をして

下され、「撤饌」と書かれたお供物までいただいた。

厚く御礼申し上げ神社を出る。以前、境内には杉の大木

が林立していたそうだが、平成10年9月の台風で倒れた

とのこと、現在、老木は残っていなかった。

棚田や家並みの間を小和町の鳳凰寺まで上がる。高台

なので南側の展望がよい。境内にクルマユリが咲いてい

た。県道261号を横断しさらに上り道が続く。

この辺りの民家は、中二階の窓が楕円形の独特のつく

り、たなかさんに聞くと、中籠窓というのだそうだ。近くに

寛政8年(1796)銘の「金剛山道」の道しるべが立つて

いた。

小和町の集落が終わり山道に入ると、夏草が繁って胸

のあたりまで伸びている。やがて細めの杉林に入り、幾

分蒸し暑さが和らいだ。

雲が広がってきたのか林の中は薄暗くなり、午前中だ

というのにヒグラシが盛んに鳴き出した。

高宮廃寺跡への分岐を過ぎ、さらに杉林の上りが続く。

ゴロゴロと雷鳴が聞こえてきて、間もなく大粒の雨が落ち

てきた。

落雷したらしく、ズドーンという大音響にビックリ。

落雷したらしく、ズドーンという大音響にビックリ。

急いで雨具を着けそのまま止まって待つことにした。

15分前後待っただろうか、雷鳴は遠のき雨も小降りに

なったので再び上り始める。すぐ近くに欽明水と呼ぶ湧水

地があり、細い流れが登山道を横切っていた。しかし日照

りが続いていたためか、流量は思ったより少ない。

ここが昼食予定地。12時を少し過ぎていたが濡れてい

て腰を下ろす場所がないので、屋根のある所まで上がる

ことにする。

濃いもやに覆われた樹林をジグザグに上り、稜線に出た。

今までは人に会わなかったが、大阪側から上ってグループ

と次々に行き交い、急に賑やかになった。

キャンプ場などのある「ちはや園地」に香楠荘(こうなんそ

う)という宿泊施設があり、その屋根下やそばのベンチなど

で遅い昼食をする。雷雨で気温が下がったのか、すっかり

涼しくなった。

14時香楠荘前を出発、太いブナや杉木立などの稜線を

金剛山頂にある葛木(かつらぎ)神社に向かう。

北側の展望が開けた場所があった。下から白い雲がわき

上がり、間近に大和葛城山(959.2mのまろやかな山上

や、二上山、生駒山らしい稜線が霞んで見える。

雨上がりの好展望を皆で楽しんだ。

二千五百回参拝とか千回参拝とか記された朱塗りの奉

納灯籠の間を上がり、老杉に囲まれた葛木神社に着いた。

まず無事登頂を感謝して神社に参拝し、社殿前で記念

撮影をする。

葛木神社は、日本二百名山・金剛山(1125m)の山頂

付近にあり、一言主神、後醍醐天皇、楠木正成を祭る。

神殿は、関西では珍しいという大社造りである。

太いしめ縄を張った福石や夫婦杉、朱塗りの奉納灯籠

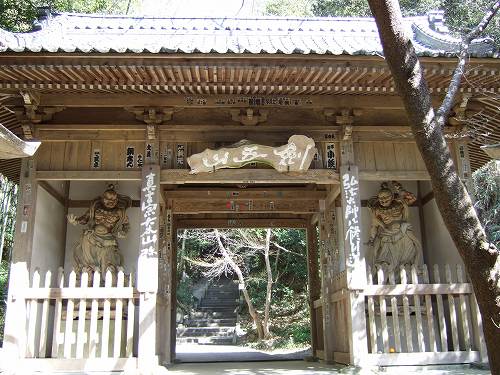

の間を下ると転法輪寺(てんぽうりんじ)に出る。開基は、

役(えんの)行者(ぎょうじゃ)と伝わる山岳宗教の霊地で、

真言・天台両宗の修験地、明治までは女人禁制だったと

いう。

役行者は、葛木神社や転法輪寺のある奈良県御所(ご

せ)市の生まれとのこと。

境内に、葉先が金魚の尾のように分裂した金魚椿(きん

ぎょつばき)という珍しいツバキがあった。

近くのトイレにあった温度計は23℃、雷雨のお陰で

すっかり涼しくなった。

ここから大阪府千早赤阪(ちはやあかさか)村への下山

路は幾つもある。今日は、短距離で東側に下る千早新道

を下ることになった。

太いブナ林に霧が立ちこめ、幽玄的な…とでもいおうか、

独特の雰囲気に満ちている。土道を細い丸木で止めた階

段の道がいやというほど続く。

どんどん下るのはよいが、あまりにも階段が続くので、

ひざが笑いそうになった。

楠木正儀墓と記された五輪塔があった。正儀は楠木正成

の次男、千早赤阪村は楠木正成の生誕地で、江戸時代の

「河地鑑名所鑑記」にはこの塔は「楠正成石塔身」と書か

れていたとか。いずれにしても楠木家ゆかりのものらしい。

やがて千早城跡に下る。千早城は、楠木正成が後醍醐

天皇に従い兵を挙げたところ。急峻な地形を利用した巧み

なゲリラ戦法で鎌倉幕府軍を悩ませ、100日の籠城の間

に鎌倉幕府が滅亡し、建武新政に尽くしたという。

城跡からは東側の展望が開け、河内長野市街や関西

空港、さらに遠く淡路島などが眺められた。

城跡から下の階段は一層ステップが高く、疲れの増した

足に追い打ちをかける。しかし長くは続かず、16時21分、

金剛山登山口バス停にゴールした。

バス停からは、河内長野行きと富田林行きが出る。私は、

過半数の皆さんと16時29分発富田林行きに乗る。

千早赤阪村は、「日本棚田百選」の「下赤坂棚田」があり、

棚田の村でもある。バスは棚田の間を下って富田林駅に

着いた。

富田林駅から近鉄長野線、南大阪線直通の急行で大阪

阿部野橋駅経由、連泊の東横インに戻った。

山麓の御霊神社で安全祈願していただいたお陰で、雷雨

もたいしたことなく通過し、涼しくなった金剛山に登頂で

きた。

役行者や楠木正成ゆかりの地をめぐり、ブナ林や棚田

など、大阪府とは思えぬ豊富な自然も見られ、充実した

古道紀行であった。

(参加 19人、距離 12㎞、地図 五條、御所、歩行地

奈良県御所市、五條市、大阪府千早赤阪村)

=古道紀行「金剛山の道」に参加=

遍路シンポジウムの翌日、6時15分起床、7時から

朝食、7時20分に谷町4丁目のビジネスホテルを出る。

谷町四丁目から谷町九丁目まで地下鉄で行き、近くの

上本町駅から近鉄大阪線の急行に乗った。

今日は、かねてから興味を持っていた、たなかよしゆき

さんの古道紀行「金剛山の道」に参加させてもらうことに

した。

猛暑の中、標高差1000m近い金剛山に上るのは…、

とためらいもあったが、もっと暑い大阪や京都市内をふら

つくよりもと思い、たなかさんには事前連絡もせず集合地

に向かった。

大和高田駅下車、JR和歌山線高田駅へ、10分の乗り

換え時間だから十分間に合うと思っていたが、両駅は思っ

たより離れていた。後半は小走りして、すでに到着してい

た下り電車に飛び乗った。

同じ車内に、たなかさんや今日の参加者の皆さんも一緒

だった。8時54分、奈良県五條市の北宇智駅に下車する。

無人のこの駅は、近畿圏でただ一つというスイッチバック

になっている。北側からホームに入った列車は北側に戻り、

東側に平行する本線を南に、次の駅に向かう。

たなかさんから地図が配られ、コース概要の説明がある。

そのあと特別参加の私を紹介してもらった。今日の参加者

は19名、うち女性の方は6名である。

駅を出て西へ、コンクリートの橋脚と道床だけ完成し、未

開通の京奈和自動車道路の下をくぐり、つじの山古墳へ。

一辺52m、高さ9mほどの2段築成の方墳で5世紀後

半のものらしい。墳丘の上は竹などに覆われていた。

これから上がる金剛山の稜線が北西に見える。塔の辺り

が山頂だというがかなりの高度である。

近内町の家並みの間を西に少しずつ上がって御霊(ごり

ょう)神社に行く。

この宮司さんの奥様が関西・N会のメンバーYさんとの

こと。社務所前でスイカのお接待があり、渇いたのどが甘

く潤う。

さらに本殿にて宮司さんが今日の紀行の安全祈願をして

下され、「撤饌」と書かれたお供物までいただいた。

厚く御礼申し上げ神社を出る。以前、境内には杉の大木

が林立していたそうだが、平成10年9月の台風で倒れた

とのこと、現在、老木は残っていなかった。

棚田や家並みの間を小和町の鳳凰寺まで上がる。高台

なので南側の展望がよい。境内にクルマユリが咲いてい

た。県道261号を横断しさらに上り道が続く。

この辺りの民家は、中二階の窓が楕円形の独特のつく

り、たなかさんに聞くと、中籠窓というのだそうだ。近くに

寛政8年(1796)銘の「金剛山道」の道しるべが立つて

いた。

小和町の集落が終わり山道に入ると、夏草が繁って胸

のあたりまで伸びている。やがて細めの杉林に入り、幾

分蒸し暑さが和らいだ。

雲が広がってきたのか林の中は薄暗くなり、午前中だ

というのにヒグラシが盛んに鳴き出した。

高宮廃寺跡への分岐を過ぎ、さらに杉林の上りが続く。

ゴロゴロと雷鳴が聞こえてきて、間もなく大粒の雨が落ち

てきた。

落雷したらしく、ズドーンという大音響にビックリ。

落雷したらしく、ズドーンという大音響にビックリ。急いで雨具を着けそのまま止まって待つことにした。

15分前後待っただろうか、雷鳴は遠のき雨も小降りに

なったので再び上り始める。すぐ近くに欽明水と呼ぶ湧水

地があり、細い流れが登山道を横切っていた。しかし日照

りが続いていたためか、流量は思ったより少ない。

ここが昼食予定地。12時を少し過ぎていたが濡れてい

て腰を下ろす場所がないので、屋根のある所まで上がる

ことにする。

濃いもやに覆われた樹林をジグザグに上り、稜線に出た。

今までは人に会わなかったが、大阪側から上ってグループ

と次々に行き交い、急に賑やかになった。

キャンプ場などのある「ちはや園地」に香楠荘(こうなんそ

う)という宿泊施設があり、その屋根下やそばのベンチなど

で遅い昼食をする。雷雨で気温が下がったのか、すっかり

涼しくなった。

14時香楠荘前を出発、太いブナや杉木立などの稜線を

金剛山頂にある葛木(かつらぎ)神社に向かう。

北側の展望が開けた場所があった。下から白い雲がわき

上がり、間近に大和葛城山(959.2mのまろやかな山上

や、二上山、生駒山らしい稜線が霞んで見える。

雨上がりの好展望を皆で楽しんだ。

二千五百回参拝とか千回参拝とか記された朱塗りの奉

納灯籠の間を上がり、老杉に囲まれた葛木神社に着いた。

まず無事登頂を感謝して神社に参拝し、社殿前で記念

撮影をする。

葛木神社は、日本二百名山・金剛山(1125m)の山頂

付近にあり、一言主神、後醍醐天皇、楠木正成を祭る。

神殿は、関西では珍しいという大社造りである。

太いしめ縄を張った福石や夫婦杉、朱塗りの奉納灯籠

の間を下ると転法輪寺(てんぽうりんじ)に出る。開基は、

役(えんの)行者(ぎょうじゃ)と伝わる山岳宗教の霊地で、

真言・天台両宗の修験地、明治までは女人禁制だったと

いう。

役行者は、葛木神社や転法輪寺のある奈良県御所(ご

せ)市の生まれとのこと。

境内に、葉先が金魚の尾のように分裂した金魚椿(きん

ぎょつばき)という珍しいツバキがあった。

近くのトイレにあった温度計は23℃、雷雨のお陰で

すっかり涼しくなった。

ここから大阪府千早赤阪(ちはやあかさか)村への下山

路は幾つもある。今日は、短距離で東側に下る千早新道

を下ることになった。

太いブナ林に霧が立ちこめ、幽玄的な…とでもいおうか、

独特の雰囲気に満ちている。土道を細い丸木で止めた階

段の道がいやというほど続く。

どんどん下るのはよいが、あまりにも階段が続くので、

ひざが笑いそうになった。

楠木正儀墓と記された五輪塔があった。正儀は楠木正成

の次男、千早赤阪村は楠木正成の生誕地で、江戸時代の

「河地鑑名所鑑記」にはこの塔は「楠正成石塔身」と書か

れていたとか。いずれにしても楠木家ゆかりのものらしい。

やがて千早城跡に下る。千早城は、楠木正成が後醍醐

天皇に従い兵を挙げたところ。急峻な地形を利用した巧み

なゲリラ戦法で鎌倉幕府軍を悩ませ、100日の籠城の間

に鎌倉幕府が滅亡し、建武新政に尽くしたという。

城跡からは東側の展望が開け、河内長野市街や関西

空港、さらに遠く淡路島などが眺められた。

城跡から下の階段は一層ステップが高く、疲れの増した

足に追い打ちをかける。しかし長くは続かず、16時21分、

金剛山登山口バス停にゴールした。

バス停からは、河内長野行きと富田林行きが出る。私は、

過半数の皆さんと16時29分発富田林行きに乗る。

千早赤阪村は、「日本棚田百選」の「下赤坂棚田」があり、

棚田の村でもある。バスは棚田の間を下って富田林駅に

着いた。

富田林駅から近鉄長野線、南大阪線直通の急行で大阪

阿部野橋駅経由、連泊の東横インに戻った。

山麓の御霊神社で安全祈願していただいたお陰で、雷雨

もたいしたことなく通過し、涼しくなった金剛山に登頂で

きた。

役行者や楠木正成ゆかりの地をめぐり、ブナ林や棚田

など、大阪府とは思えぬ豊富な自然も見られ、充実した

古道紀行であった。

(参加 19人、距離 12㎞、地図 五條、御所、歩行地

奈良県御所市、五條市、大阪府千早赤阪村)