この一句!:

一杯一杯 復(マ)た一杯

(差しつ差されつ)さあ、もう一杯!

李白「山中与幽人対酌」の中の一句です。楽しげですネ!

――――

お酒に関わる李白の詩を読むと、非常におおらかな気分にさせられます。件の詩は、下に示しましたが、転句・結句では、李白のいかにも陶淵明を気取った、屈託のない仕草が目に浮かんできます。

xxxxxxx

山中与幽人対酌 山中にて幽人と対酌(タイシャク)す

両人対酌山花開, 両人 対酌して 山花(サンカ)開く、

一杯一杯復一杯。 一杯一杯 復(マ)た一杯。

我酔欲眠卿且去, 我酔うて眠(ネム)らんと欲(ホッ)す卿(キミ)且(シバラ)く去れ,

明朝有意抱琴来。 明朝 意(イ)有(ア)らば琴を抱(イダ)いて来たれ。

<現代語訳>

山中にて幽人と対酌す

隠者と二人向かい合って酒を酌み交わし、周りの山には花が開く。

一杯、一杯、もう一杯と盃を差し交す。

「わしはもう酔って眠くなった、君はまあちょっと帰れ。

明日の朝、気が向いたら琴を抱えてまた来てくれ。」

xxxxxxx

李白については本稿の別のシリーズで数度にわたって触れてきました。それらの中でお酒と関わりのある詩には、「将進酒(ショウシンシュ:さあ飲もう)」と「行路難(コウロナン)」があります(それぞれ、閑話休題19 & 20参照)。

「将進酒」にあっては、“羊や牛を料理して、ともかく楽しいときを過ごそう、飲むからには、ぜひとも一気に三百杯は飲み干さなくては。……豪華なお料理など要らん、願いは一つ、いつまでも酔い続けること……” と豪放ぶりが伺えます。

「行路難」は、李白が宦官の讒言に逢い、都を追われて流浪の旅にあった折の作品な筈です。しかし全く暗さを感じません。再起を期しながらも、なお取るべき道が見えない中で、しばし盃を留めて詠います:

“一体、今自分はどこにいるのか、まるで迷路の中だ。だが、風に乗り、荒波を蹴立てて進むときは必ず訪れる。その時こそ、帆を高く揚げて大海原を渡って行くのだ。”と。

‘一杯一杯’の詩は、李白の若い頃の作品であると考えられています。若い頃、仙人の世界に憧れて山に籠って隠者と親交を深めたようです。恐らく、隠逸の世界で詩作に努めた陶淵明の姿が頭の隅にあったのでしょう。

陶淵明は、酒に酔って眠たくなってくると、「自分は眠たくなった、もう帰れ」と、客に向かって言ったと伝えられています。陶淵明はまた、“弦のない琴”を撫でさすって楽しんでいたとの逸話もあります。

筆頭に掲げた詩の転句・結句は、まさに陶淵明の逸話に沿ったものです。田園ならぬ、花咲く山の自然の中で、幽人と対して、‘陶淵明気取り’で言う李白の仕草が想像されて、微笑ましく感じられます。

実際は、この詩は、陶淵明のイメージを借りて、李白が世俗の価値観に囚われない自由な世界を豪放磊落に描いたものと理解されています。「一杯一杯復一杯」と、平仄を無視するなど、唐詩の規則に合わない型破りな表現も奔放さの現れと取れます。

“弦の無い琴”の逸話は、陶淵明より約百年後に編纂された『文選』に述べられているものです。『文選』は、南北朝時代、南朝(簫)梁の武帝の長子簫統 (昭明太子、501~531) が中心になって編纂された中国古典の一つです。

昭明太子は、皇太子時代に早世していますが、父親の武帝譲りで、学問をよくし、また政治的にも優れていた由。陶淵明の詩について“篇篇酒有り”としたのは、『文選』の陶淵明伝の中での彼の評価でした。

“弦の無い琴を楽しむ”とは、“実際に目で見、又耳で聞く”という現実世界の事象を遠く超えた幽遠な世界、すなわち“心で聞き、楽しむ”という、形而上の表現と捉えられる事柄でしょうか。

このような“弦の無い琴を楽しむ”こころは、仏教の“禅のこころ”に通ずる事柄として捉えられていて、その世界では“無弦琴”または“没弦琴 (ボツゲンキン)”と称されて、ある種“禅の境地”を表す言葉の一つとなっているようです。

実際に陶淵明は“無弦琴”を抱えていたのでしょうか。鋤や鍬を肩に農事に励み、ゴツゴツしているであろう手に“無弦琴”を抱えた淵明。想像すると楽しくもある。

が陶淵明の詩の世界は、“安楽”の中にではなく、“苦”の向こうにある ということでしょうか。李白は陶淵明に傾倒していながら、現実世界から離れることはできなかったようです。

一杯一杯 復(マ)た一杯

(差しつ差されつ)さあ、もう一杯!

李白「山中与幽人対酌」の中の一句です。楽しげですネ!

――――

お酒に関わる李白の詩を読むと、非常におおらかな気分にさせられます。件の詩は、下に示しましたが、転句・結句では、李白のいかにも陶淵明を気取った、屈託のない仕草が目に浮かんできます。

xxxxxxx

山中与幽人対酌 山中にて幽人と対酌(タイシャク)す

両人対酌山花開, 両人 対酌して 山花(サンカ)開く、

一杯一杯復一杯。 一杯一杯 復(マ)た一杯。

我酔欲眠卿且去, 我酔うて眠(ネム)らんと欲(ホッ)す卿(キミ)且(シバラ)く去れ,

明朝有意抱琴来。 明朝 意(イ)有(ア)らば琴を抱(イダ)いて来たれ。

<現代語訳>

山中にて幽人と対酌す

隠者と二人向かい合って酒を酌み交わし、周りの山には花が開く。

一杯、一杯、もう一杯と盃を差し交す。

「わしはもう酔って眠くなった、君はまあちょっと帰れ。

明日の朝、気が向いたら琴を抱えてまた来てくれ。」

xxxxxxx

李白については本稿の別のシリーズで数度にわたって触れてきました。それらの中でお酒と関わりのある詩には、「将進酒(ショウシンシュ:さあ飲もう)」と「行路難(コウロナン)」があります(それぞれ、閑話休題19 & 20参照)。

「将進酒」にあっては、“羊や牛を料理して、ともかく楽しいときを過ごそう、飲むからには、ぜひとも一気に三百杯は飲み干さなくては。……豪華なお料理など要らん、願いは一つ、いつまでも酔い続けること……” と豪放ぶりが伺えます。

「行路難」は、李白が宦官の讒言に逢い、都を追われて流浪の旅にあった折の作品な筈です。しかし全く暗さを感じません。再起を期しながらも、なお取るべき道が見えない中で、しばし盃を留めて詠います:

“一体、今自分はどこにいるのか、まるで迷路の中だ。だが、風に乗り、荒波を蹴立てて進むときは必ず訪れる。その時こそ、帆を高く揚げて大海原を渡って行くのだ。”と。

‘一杯一杯’の詩は、李白の若い頃の作品であると考えられています。若い頃、仙人の世界に憧れて山に籠って隠者と親交を深めたようです。恐らく、隠逸の世界で詩作に努めた陶淵明の姿が頭の隅にあったのでしょう。

陶淵明は、酒に酔って眠たくなってくると、「自分は眠たくなった、もう帰れ」と、客に向かって言ったと伝えられています。陶淵明はまた、“弦のない琴”を撫でさすって楽しんでいたとの逸話もあります。

筆頭に掲げた詩の転句・結句は、まさに陶淵明の逸話に沿ったものです。田園ならぬ、花咲く山の自然の中で、幽人と対して、‘陶淵明気取り’で言う李白の仕草が想像されて、微笑ましく感じられます。

実際は、この詩は、陶淵明のイメージを借りて、李白が世俗の価値観に囚われない自由な世界を豪放磊落に描いたものと理解されています。「一杯一杯復一杯」と、平仄を無視するなど、唐詩の規則に合わない型破りな表現も奔放さの現れと取れます。

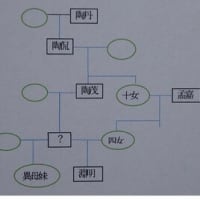

“弦の無い琴”の逸話は、陶淵明より約百年後に編纂された『文選』に述べられているものです。『文選』は、南北朝時代、南朝(簫)梁の武帝の長子簫統 (昭明太子、501~531) が中心になって編纂された中国古典の一つです。

昭明太子は、皇太子時代に早世していますが、父親の武帝譲りで、学問をよくし、また政治的にも優れていた由。陶淵明の詩について“篇篇酒有り”としたのは、『文選』の陶淵明伝の中での彼の評価でした。

“弦の無い琴を楽しむ”とは、“実際に目で見、又耳で聞く”という現実世界の事象を遠く超えた幽遠な世界、すなわち“心で聞き、楽しむ”という、形而上の表現と捉えられる事柄でしょうか。

このような“弦の無い琴を楽しむ”こころは、仏教の“禅のこころ”に通ずる事柄として捉えられていて、その世界では“無弦琴”または“没弦琴 (ボツゲンキン)”と称されて、ある種“禅の境地”を表す言葉の一つとなっているようです。

実際に陶淵明は“無弦琴”を抱えていたのでしょうか。鋤や鍬を肩に農事に励み、ゴツゴツしているであろう手に“無弦琴”を抱えた淵明。想像すると楽しくもある。

が陶淵明の詩の世界は、“安楽”の中にではなく、“苦”の向こうにある ということでしょうか。李白は陶淵明に傾倒していながら、現実世界から離れることはできなかったようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます