正にピッタリ!この一句:

杯 尽きて壺(ツボ)自(オノ)ずから傾く

(一人で飲んでいるとはい言え)盃を干すごとに、徳利は大きく傾いていく。

陶淵明の詩、「飲酒二十首 其の七」の中の一句で、「一觴(イチショウ) 独(ヒト)り進むと雖(イエド)も」に続く一句です。秋の夜長、独りで徳利を傾けている情景です。

……….

詩人(否、ヒト)にとって、“お酒って何だろう?”と大命題(?)を念頭に置きながら、漢詩の中での“お酒”を読んで行こうと心つもりしております。肩の凝らないよう注意しながら進めます。

「(詩)篇篇 酒あり」と言われるほどに、お酒を愛した詩人・陶淵明(365~427)は、本シリーズの頭初に取り上げるのに最もふさわしい詩人でしょう。まず、陶淵明の「飲酒二十首」のうちの一首、“其の七”を選びました。原文、読み下し文および現代語訳は下に示します。

xxxxxxxxxxxx

飲酒二十首 其の七 陶淵明

秋菊有佳色、 秋菊(シュウキク) 佳色(カショク)有り、

裛露掇其英。 露に裛(ウルオ)う其の英(ハナ)を掇(ツ)み、

汎此忘憂物、 此の忘憂(ボウユウ)の物に汎(ウ)かべて、

遠我遺世情。 我が世を遺(ワス)るるの情を遠(トオ)くす。

一觴雖独進、 一觴(イチショウ) 独(ヒト)り進むと雖(イエド)も、

杯尽壺自傾。 杯 尽きて壺(ツボ)自(オノ)ずから傾く。

日入群動息、 日入って群動(グンドウ)息(ヤ)み、

帰鳥趨林鳴。 帰鳥(キチョウ) 林に趨(オモム)いて鳴く。

嘯傲東軒下、 嘯傲(ショウゴウ)す 東軒(トウケン)の下(モト)、

聊復得此生。 聊(イササ)か復(マ)た此の生(セイ)を得(エ)たり。

<現代語訳>

秋の菊が美しい色で咲いており、

露にぬれたその花びらを摘み、

(摘んだ花びらを)この憂いを忘れさせる酒に浮かべて(飲むと)、

世俗から離れた思いが一層深くなる。

一杯、一杯と独りで飲んでいると、

酒も残り少なくなり、酒壺は自然に傾きが増してくる。

日が落ちて諸々の物音も止み、

ねぐらに帰る鳥たちは林に向かって鳴きながら飛んでいく。

私も東側の軒の下で詩を口ずさむと、

今日も心のままに生きたのだという思いが湧いてくるのである。

xxxxxxxxxxx

この詩の中で、陶淵明は、お酒を“忘憂の物”と言っています。向後、追々他の詩も取り上げ、鑑賞する中で、その真意を探って行くことにしたいと思っています。

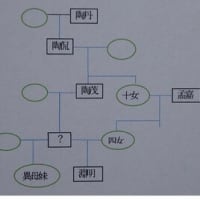

まず陶淵明について、生きた時代背景も含めて、簡単に見ておきます。

後漢王朝の滅亡(220)後、分裂国家の三国時代を経て、晋が建国されて(265)一息つきます。が間もなく、華北は北方異民族の侵入に逢い、政府は江南に逃れて、建康(ケンギョウ、現南京)を都として東晋王朝(317)が建てられます。

東晋期は、官界は権謀術数が渦巻く貴族社会、また相次ぐ戦乱の時代でもあったようです。やがて武力の勝ったものが台頭して、(劉)宋(420)の時代へと動いていきます。陶淵明は、この激動期に生きたことになります。

思想的な側面で見ると、前・後漢を通じて、国を治める規律として孔子の儒教が重要な役割を果たしてきました。後漢の滅亡後、儒教に替わって、老荘の思想、すなわち“無為、自然”を重んずる思想が重きをなして来たようです。

知識人は、官界を“俗界”と見做し、“俗”から離れて、山野に身を隠す隠者としての生活を送る者が現れて、尊ばれるようになります。晋の草創期の「竹林の七賢」が代表的な例でしょうか(閑話休題42、2017-06-24投稿参照)。

陶淵明も、このような時代の流れに強い影響を受けているようです。その経歴を見て見ます。29歳(393)で初めて官界に入った後、41歳(405)には故郷に近い彭沢県令(知事)となります。

しかし赴任から80日後には、“わずかな俸給のために下っ端役人にペコペコできるか”と啖呵をきって、辞職して故郷(廬山の麓、現九江市)に帰っています。すなわち、以後、農村で隠逸者としての生活を送ることになります。

農耕生活を送る中で、「飲酒二十首」ができたわけですが、その“序”の中で、次のように述べています:

“故郷で閑居の暮らしをしているが、秋の夜長楽しみなことは少なく、自分の影を相手に酒を飲んでいる。酔いがまわって、心に浮かんだ詩句をメモして楽しんでいる。こうしてできた詩句はなんら脈絡の繋がったものではないが、溜まったところで、友達にたのんで、清書してもらった。お笑い種にでもしよう”と。

農耕生活を送りながら、詩作を続け、今日、詩124首が伝わっていて、その約半数がお酒に関わる作品であるとのことである。「田園詩人」、「隠逸詩人」また「酒の詩人」と称するに相応しい経歴の持ち主と言えるでしょう。

「飲酒二十首」の製作時期については、母の喪に服するため一時期帰郷した37~39歳のころ、または辞職して彭沢から帰郷して、本格的に農耕生活に入った41歳以後であろうとされますが、その時期は同定されていないようです。

さて、「飲酒二十首 其の七」の話題に戻って。詩の前半と後半部に、田園の自然の情景、菊の花とねぐらに帰る鳥の様子が描かれています。官界を離れた、陶淵明がまさに希求した世界の情景と言えるでしょう。

なお、菊の花びらをお酒に浮かせる状況は、以前に紹介した屈原の「離騒」の中の句:“朝(アシタ)に飲む 木蘭の墜(オ)ちたる露,夕(ユウベ)に餐(サン)す 秋菊の落英(ラクエイ)。”の状況と重なって見えます(閑話休題54、2017-10-25投稿参照)。

詩の中ほどにお酒を楽しむ作者の状況 すなわち、今回頭初に挙げた“正にピッタリ この一句”に相当する部分。最後に、安寧を得た心象風景、隠逸の生活を送っていることの喜びが詠われているように思われます。

ところで、本稿頭初に挙げた“正にピッタリ この一句”の情景、読者の皆さんは如何ように想像されますか?成書またはネット上、諸先達の著した解釈をみると、十人十色、色々な現代語訳が当てられています。

筆者は、陶淵明のように、“詩を口ずさみつつ”というわけにはいきませんが、この詩を口ずさむたびに次のような情景を想像しつつ、この詩の世界に浸っています:

<鼻歌も出ようかという心地よい酔いのなか、おもむろに、無意識のうちに、徳利に手が届き、空になった盃に酌をしている、全く無我の境地>

冒頭および現代語訳に示した状況からやや逸脱しているようにも思われますが、自ずとこのような状況を想像するに至ります。陶淵明もこのような状況を経験されたのではないでしょうか?

杯 尽きて壺(ツボ)自(オノ)ずから傾く

(一人で飲んでいるとはい言え)盃を干すごとに、徳利は大きく傾いていく。

陶淵明の詩、「飲酒二十首 其の七」の中の一句で、「一觴(イチショウ) 独(ヒト)り進むと雖(イエド)も」に続く一句です。秋の夜長、独りで徳利を傾けている情景です。

……….

詩人(否、ヒト)にとって、“お酒って何だろう?”と大命題(?)を念頭に置きながら、漢詩の中での“お酒”を読んで行こうと心つもりしております。肩の凝らないよう注意しながら進めます。

「(詩)篇篇 酒あり」と言われるほどに、お酒を愛した詩人・陶淵明(365~427)は、本シリーズの頭初に取り上げるのに最もふさわしい詩人でしょう。まず、陶淵明の「飲酒二十首」のうちの一首、“其の七”を選びました。原文、読み下し文および現代語訳は下に示します。

xxxxxxxxxxxx

飲酒二十首 其の七 陶淵明

秋菊有佳色、 秋菊(シュウキク) 佳色(カショク)有り、

裛露掇其英。 露に裛(ウルオ)う其の英(ハナ)を掇(ツ)み、

汎此忘憂物、 此の忘憂(ボウユウ)の物に汎(ウ)かべて、

遠我遺世情。 我が世を遺(ワス)るるの情を遠(トオ)くす。

一觴雖独進、 一觴(イチショウ) 独(ヒト)り進むと雖(イエド)も、

杯尽壺自傾。 杯 尽きて壺(ツボ)自(オノ)ずから傾く。

日入群動息、 日入って群動(グンドウ)息(ヤ)み、

帰鳥趨林鳴。 帰鳥(キチョウ) 林に趨(オモム)いて鳴く。

嘯傲東軒下、 嘯傲(ショウゴウ)す 東軒(トウケン)の下(モト)、

聊復得此生。 聊(イササ)か復(マ)た此の生(セイ)を得(エ)たり。

<現代語訳>

秋の菊が美しい色で咲いており、

露にぬれたその花びらを摘み、

(摘んだ花びらを)この憂いを忘れさせる酒に浮かべて(飲むと)、

世俗から離れた思いが一層深くなる。

一杯、一杯と独りで飲んでいると、

酒も残り少なくなり、酒壺は自然に傾きが増してくる。

日が落ちて諸々の物音も止み、

ねぐらに帰る鳥たちは林に向かって鳴きながら飛んでいく。

私も東側の軒の下で詩を口ずさむと、

今日も心のままに生きたのだという思いが湧いてくるのである。

xxxxxxxxxxx

この詩の中で、陶淵明は、お酒を“忘憂の物”と言っています。向後、追々他の詩も取り上げ、鑑賞する中で、その真意を探って行くことにしたいと思っています。

まず陶淵明について、生きた時代背景も含めて、簡単に見ておきます。

後漢王朝の滅亡(220)後、分裂国家の三国時代を経て、晋が建国されて(265)一息つきます。が間もなく、華北は北方異民族の侵入に逢い、政府は江南に逃れて、建康(ケンギョウ、現南京)を都として東晋王朝(317)が建てられます。

東晋期は、官界は権謀術数が渦巻く貴族社会、また相次ぐ戦乱の時代でもあったようです。やがて武力の勝ったものが台頭して、(劉)宋(420)の時代へと動いていきます。陶淵明は、この激動期に生きたことになります。

思想的な側面で見ると、前・後漢を通じて、国を治める規律として孔子の儒教が重要な役割を果たしてきました。後漢の滅亡後、儒教に替わって、老荘の思想、すなわち“無為、自然”を重んずる思想が重きをなして来たようです。

知識人は、官界を“俗界”と見做し、“俗”から離れて、山野に身を隠す隠者としての生活を送る者が現れて、尊ばれるようになります。晋の草創期の「竹林の七賢」が代表的な例でしょうか(閑話休題42、2017-06-24投稿参照)。

陶淵明も、このような時代の流れに強い影響を受けているようです。その経歴を見て見ます。29歳(393)で初めて官界に入った後、41歳(405)には故郷に近い彭沢県令(知事)となります。

しかし赴任から80日後には、“わずかな俸給のために下っ端役人にペコペコできるか”と啖呵をきって、辞職して故郷(廬山の麓、現九江市)に帰っています。すなわち、以後、農村で隠逸者としての生活を送ることになります。

農耕生活を送る中で、「飲酒二十首」ができたわけですが、その“序”の中で、次のように述べています:

“故郷で閑居の暮らしをしているが、秋の夜長楽しみなことは少なく、自分の影を相手に酒を飲んでいる。酔いがまわって、心に浮かんだ詩句をメモして楽しんでいる。こうしてできた詩句はなんら脈絡の繋がったものではないが、溜まったところで、友達にたのんで、清書してもらった。お笑い種にでもしよう”と。

農耕生活を送りながら、詩作を続け、今日、詩124首が伝わっていて、その約半数がお酒に関わる作品であるとのことである。「田園詩人」、「隠逸詩人」また「酒の詩人」と称するに相応しい経歴の持ち主と言えるでしょう。

「飲酒二十首」の製作時期については、母の喪に服するため一時期帰郷した37~39歳のころ、または辞職して彭沢から帰郷して、本格的に農耕生活に入った41歳以後であろうとされますが、その時期は同定されていないようです。

さて、「飲酒二十首 其の七」の話題に戻って。詩の前半と後半部に、田園の自然の情景、菊の花とねぐらに帰る鳥の様子が描かれています。官界を離れた、陶淵明がまさに希求した世界の情景と言えるでしょう。

なお、菊の花びらをお酒に浮かせる状況は、以前に紹介した屈原の「離騒」の中の句:“朝(アシタ)に飲む 木蘭の墜(オ)ちたる露,夕(ユウベ)に餐(サン)す 秋菊の落英(ラクエイ)。”の状況と重なって見えます(閑話休題54、2017-10-25投稿参照)。

詩の中ほどにお酒を楽しむ作者の状況 すなわち、今回頭初に挙げた“正にピッタリ この一句”に相当する部分。最後に、安寧を得た心象風景、隠逸の生活を送っていることの喜びが詠われているように思われます。

ところで、本稿頭初に挙げた“正にピッタリ この一句”の情景、読者の皆さんは如何ように想像されますか?成書またはネット上、諸先達の著した解釈をみると、十人十色、色々な現代語訳が当てられています。

筆者は、陶淵明のように、“詩を口ずさみつつ”というわけにはいきませんが、この詩を口ずさむたびに次のような情景を想像しつつ、この詩の世界に浸っています:

<鼻歌も出ようかという心地よい酔いのなか、おもむろに、無意識のうちに、徳利に手が届き、空になった盃に酌をしている、全く無我の境地>

冒頭および現代語訳に示した状況からやや逸脱しているようにも思われますが、自ずとこのような状況を想像するに至ります。陶淵明もこのような状況を経験されたのではないでしょうか?

・・・でも、40台初めで、既に隠遁生活って、・・・どうよ?!

奥さんの立場から見れば、きゃー、大丈夫かしら????だったんじゃないのかなー、と思ってしまいましたが、、、、物事の見方、現実的すぎ??笑