西鉄バスのサイトの過去の「

ダイヤ改正情報」を保存したものが出てきたので、少しずつ紹介していくことにする。

ただし、すべてを保存している訳ではない(というより、保存しているのはごくごくわずかしかない)ため、かなり断片的になる点はご容赦を。

まずは1998年(平成10年)6月1日の改正から…。

-----------------------------

1998.6.1(月)改正

福岡地区において路線延長、ダイヤ変更および天神地区の停留所の変更をいたします。

【みどりヶ丘(都市高速)天神線(27B)】

みどりヶ丘団地入口から久山町内を経由してJR篠栗駅まで路線を延長し、平日19往復(土曜16往復、日祝日15往復)運行して、久山町から福岡市東区香椎、粕屋郡篠栗町においでのお客様の利便をはかります。

新設停留所

上山田南、久山役場前、久山、東久原、ピアジェ久山、大浦、篠栗霊園、篠栗駅前

運賃

久山~香椎参道 330円

久山~篠栗駅前 180円

【多々良線(72)の経路変更】

長谷橋~上山田間の運行経路を変更いたします。

新設停留所

片山橋、古賀橋

休止停留所

伏谷道

「下山田」は、新道上に移動いたします

「伏谷道」からの定期券をお持ちのお客様は、通用期間中に限り「片山橋」、「古賀橋」で乗降のお取扱いをいたします。

【長住~天神線(55)天神起終点の延長】

天神での起終点をバスセンター前から天神北へ延長して運行いたします。

【天神地区ののりば変更】

「天神コア前」(7Cのりば)、「天神大丸前」(4Cのりば)を新設し、「愛眼前」(6のりば)、「信用金庫前」(5ABのりば)を廃止いたします。

「天神コア前」(7Cのりば)に停車 20 25 59

「天神大丸前」(4Cのりば)に停車 55 60 61 63 151 152 161

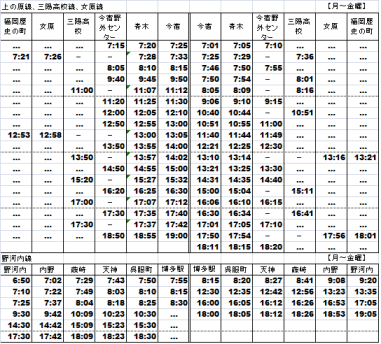

【ダイヤ変更】

次の路線の運行時刻の一部変更がございます。

野方~姪浜(1・1-2・97) 土曜・日祝日

福重~博多駅(204・205) 平日・土曜・日祝日

金武(2) 土曜・日祝日、 脇山 (3) 土曜

荒江(200) 土曜、片江(城南)博多駅 平日

桧原循環線(60)平日、屋形原急行 (161) 土曜

那珂川(62) 平日・土曜・日祝日

-----------------------------

「

27B」の篠栗駅までの延長、下山田付近の旧道から新道への乗せ換え、天神愛眼前や信用金庫前の廃止など、いずれもつい最近の出来事のような気がしていたが、もう10年以上が経過しているなんて、時の流れの速さを実感してしまう…。

なお、久山~篠栗駅間には、JR九州バスも走っていたが、「27B」が篠栗駅にくるようになってしばらくして廃止となった(ただし、東久原の住宅地を複乗するルートが辛うじて残っている)。

新設された「

古賀橋」停留所は、

トリアス久山(現トリアス)がこの翌年に開業したため、現在は「

古賀橋トリアス前」となっている。

天神地区の乗り場変更は、バス乗り場集約とタクシー乗り場確保による渋滞緩和を期待して行われたと記憶しているが、実際のところ効果はあったのだろうか?

かつては、「

25番」や「

85番」の南行きは、天神地区で、

「天神ショッパーズ前」(現在の「天神北」)、「天神愛眼前」、「天神大丸前」(現在の「天神バスセンター大丸前」)…と、かなりこまめに停車していた。

現在は「天神新天町入口」(かつての「天神岩田屋前」)や「

天神協和ビル前」を始発としている便も、かつては「天神ショッパーズ前」を始発としていた。

また、

昭和通りの西行きで、「天神四丁目」と「天神郵便局前」に停車するバスの整理が行われたこともある。

こう考えると、以前に比べれば、天神地区でのバスの停車停留所は全体的に少なくなったといえると思う。

ただ、全体の便数やバス以外の車両は増えているだろうから、「小手先の」対応では追いつかないというのが現実なのかもしれない。

それでも、

関係各所の思惑を考えれば、「小手先ではない」対応というのはなかなか期待できそうもない。

当面は、「小手先の」対応を積み重ねざるを得ないというのも、また現実といえそうだ。

(つづく)