2015年12月28日 広島県

福山城 100名城

広島県福山市丸之内

福山城は徳川幕府から西国鎮護の拠点として,譜代大名水野勝成が元和5年(1619年)備後10万石の領主として入府し築いた城で,江戸時代建築最後の最も完成された名城としてたたえられていました。また,伏見櫓は、元和8年(1622年)築城の際に、京都伏見城の「松の丸東やぐら」であった遺構を徳川秀忠が移建させたもので白壁三層の豪華な姿に桃山時代の気風が伺えます。歴代の藩主は、水野氏5代、松平氏1代、阿部氏10代と続き廃藩置県に至るまで福山城が藩治の中心でした。明治6年(1873年)に廃城となり、多くの城の建物が取り壊され,更に昭和20年(1945年)8月の空襲により天守閣と御湯殿も焼失することとなります。 福山市ホームページより

▲左から 月見櫓、鏡櫓、天守閣が見える

▲月見櫓

---

伏見櫓

伏見櫓は、桁行8間、梁間3間、3層入母屋造、本瓦葺の建物で、福山城築城にあたり、伏見城松の丸東櫓を移築して建てられた。初層と二層は同じ平面で、その上にやや小さい三層を載せ、内部は階段を付け、床板敷き、小屋梁天井としている。城郭建築史上、初期の様式を残しており、伏見城の確かな遺構としても貴重である。 説明板より

---

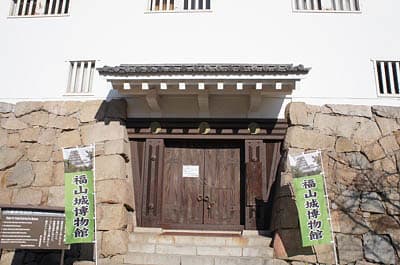

筋金御門

筋鉄御門は、桁行10間、梁間3間、入母屋造、本瓦葺の脇戸付御門で、伏見櫓と同じく伏見城から移築された。下層の各柱には根巻き金具を付け、四隅に筋金具を打ち、扉にも12条の筋鉄を鋲打ちし、乳金具を飾るなど堅固な造りとなっている。 説明板より

▲伏見御殿跡

▼湯殿

京都伏見城内にあった豊臣秀吉の居館を移した伏見御殿に付随した建築で、国宝に指定されていた。建築の一部は石垣上に張り出し、内部は物見の段と風呂の間に分かれていた。昭和20年の戦災により焼失したが、昭和41年秋、天守閣とともに外装、内部ともに復原されたものである。 福山城博物館ホームページより

---

月見櫓

もと京都伏見城内にあったものを移築したもので、本来は着見櫓のことであるとも言われている。追手側(南側)も入江方面も展望できる南東隅に築かれ、藩主などの到着を見極める役割をなしていた。1階南側に石落としがあり(実際の石落とし機能は不明)、古い建築様式をもっている。 福山市ホームページ

---

鏡櫓

本丸の東側に位置し,東南隅の月見櫓から北へのびる塀でつながれている。明治6年の廃城の際取り壊されたが,昭和48年9月30日外観復元がなされ,その姿を現在にとどめる。 福山市ホームページ

▼ 天守閣 1966年再建

▲天守礎石

---

鐘櫓

この鐘櫓は築城当時の福山城絵図面にも描かれている遺構で,上層にある鐘は城下や近隣諸村に”時の鐘”を告げ,また緊急時に武士を召集する太鼓も合わせ備えていた。明治以降,屋根の葺替えや附属の建物の後補など変容と荒廃が激しかったが,昭和54年旧規に修復(当時の柿【こけら】ぶきか桧皮【ひわだ】ぶきを銅板ぶきに改めた)された。城地内に鐘櫓が所在するのは全国的に稀である。 福山市ホームページ

cosmophantom