2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

旧古賀家

佐賀県佐賀市柳町

古賀銀行の創設者、古賀善平の住宅で、明治17年に建てられました。町家でありつつも武家屋敷の様式を呈しています。明治時代における実業家の居宅として貴重

▼投扇興(とうせんきょう)

投扇興(とうせんきょう)とは、日本伝統の京都に伝わる畳遊びの1つです。 「枕」という桐箱の台の上に「蝶」と呼ばれる的を立て、それに向かって扇を投げて落ちた位置によって点数がつけられます。

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

旧古賀家

佐賀県佐賀市柳町

古賀銀行の創設者、古賀善平の住宅で、明治17年に建てられました。町家でありつつも武家屋敷の様式を呈しています。明治時代における実業家の居宅として貴重

▼投扇興(とうせんきょう)

投扇興(とうせんきょう)とは、日本伝統の京都に伝わる畳遊びの1つです。 「枕」という桐箱の台の上に「蝶」と呼ばれる的を立て、それに向かって扇を投げて落ちた位置によって点数がつけられます。

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

旧古賀銀行(復元)

佐賀県佐賀市柳町

明治18年、両替商の古賀善平が設立した銀行で、大正8年頃には九州の5大銀行のひとつにまでに成長。その後は商業会議所などとして改装されましたが、現在は大正5年当時の姿に復元されています。

2019-04-14 05:40:01

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

旧福田家 佐賀市重要文化財

佐賀県佐賀市柳町

明治末期から大正、昭和にかけて活躍した実業家、福田慶四郎が大正7年に構えた近代和風住宅です。随所に当時の建築技術の粋を垣間見ることができます。

▼風呂場の天井は滴る雫を防ぐためにドーム状になっている

2019-04-13 05:56:46

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

松原神社(日峯さん)

佐賀県佐賀市松原

“日峯さん”(にっぽうさん)と呼ばれ,県民の崇敬があつい。藩祖鍋島直茂とその先祖を祀っている。

▼松原の大楠 樹齢650年と言われている。

▼水かけ河童

▼松原河童社

▲河童の木像

松原恵比寿社

▼陶器の燈籠

2019-04-12 05:44:03

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

佐嘉神社

佐賀県佐賀市松原

幕末の名君、佐賀鍋島藩10代直正、11代直大藩主を祀る神社です。藩主直正は、国内初の反射炉、大砲カノン砲、アームストロング砲などを作り、近代日本の幕開けに貢献。その功績を称え別格官幣社として祀られています。

▼我が国最初の鋳造鉄製150ポンドカノン砲(復元)

10代藩主・鍋島直正公は、長崎警備増強の必要性を痛感し、台場の増強と洋式鉄製大砲の製造を行った。

嘉永3年(1850年)、築地に独自の洋式反射炉を築造し、日本で最初の鉄製大砲の鋳造に成功し、長崎台場の防衛用大砲を建造した。

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

徴古館 国の登録文化財

佐賀県佐賀市松原

鍋島家12代当主直映により昭和2年に創建。当時最も近代的な建物様式で国の登録文化財

2019-04-10 05:45:02

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

旧佐賀県警察部庁舎(現さがレトロ館)

佐賀県佐賀市城内

明治20年 警察部庁舎として現在の県庁本館付近に建築、昭和11年に警察本部の建て替えに伴い現在地へ移設。

2019-04-09 05:44:11

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

佐賀城 100名城

佐賀県佐賀市城内

佐賀藩鍋島氏の居城、古名は佐嘉城。

江戸時代初頭に完成した城は市の中心に位置し、城郭の構造は輪郭梯郭複合式平城(ひらじろ)であった。幅50m以上もある堀は、石垣ではなく土塁で築かれている。平坦な土地にあるため、城内が見えないように土塁にはマツやクスノキが植えられ、城が樹木の中に沈み込んで見えることや、かつては幾重にも外堀を巡らし、攻撃を受けた時に中枢部以外は水没させ敵の侵攻を防ぐ仕組みになっていたことから、「沈み城」とも呼ばれてきた。明治時代初期に起こった佐賀の乱により大半の建造物は焼失し、鯱(しゃち)の門と続櫓だけが残っており国の重要文化財となっている。

▼鍋島直正像 幕末の佐賀藩主(第十代)

鯱(しゃち)の門と続櫓 重要文化財

▼天守台

▼復元24ポンドカノン砲

日本初の洋式大砲の鋳造に成功した佐賀藩の科学技術を象徴する24ポンドカノン砲

▼佐賀城本丸歴史館

▼鯱(しゃち)の門

2019-04-08 06:10:33

cosmophantom

2019年3月6日 【佐賀・長崎2019】 佐賀県

佐賀市(佐賀県)の町並み

▼面浮立(めんぶりゅう)・駅前

佐賀県を代表する民俗芸能

▼佐賀藩の反射炉の模型・駅前

▼堀

▼佐賀城

▼旧佐賀県警察部庁舎(現さがレトロ館)

▼佐賀県庁

▼佐賀県庁前の堀

▼徴古館 国の登録文化財

▼ 佐嘉神社

▼松原神社(日峯さん)

▼松尾写真館 詳細不明

▼旅館 松川屋 詳細不明

▼松川屋恵比寿

▼町中に残る赤煉瓦の塀

▼ 旧福田家

▼八坂神社

▼旧古賀銀行

▼観光案内所

▼旧中村家

旧古賀銀行は、両替商・古賀善平が1885(明治18)年に設立した銀行です。当初の社屋は、現在も旧中村家として大切に保存されています。

▼旧古賀家

▼旧森永家

寛政年間から藩より命を受け、初代森永十助が煙草の製造を始めたと伝えられています。明治になって、森永作平によって製造された「富士の煙」は、当時東京で有名だった「天狗」より香りがよいと評判を呼び、佐賀の名物の一つとなりました。大隈重信も愛煙したと言われています。煙草専売化に伴い呉服店へと転じ、昭和9年まで呉服店を営んでいました。長崎街道に面する北蔵には、森永呉服店の看板が現在も残っています。

▼旧牛島家

かつて佐賀市今宿町にあった町家建築で、平成5年に現在地に移築・再建されました。建築時期は江戸期と推測されており、佐賀城下に残る町家建築としては最古のものと思われる貴重なものです。

▼旧三省銀行

銀行類似業務を担う三省社の店舗として1882(明治15)年に建てられたものです。三省社は1885(明治18)年に正式な銀行となり、名を三省銀行と改めた。外観の特徴としては、むくりのある切妻屋根と銅板の窓、漆喰の壁などが挙げられます。館内中央の吹き抜けや、2階天井に付けられたシャンデリア用の漆喰飾が一般的な住宅とは一線を画しており、伝統的な町屋建築の形式を採り入れる一方で、銀行業務に適した空間設計を心がけた興味深い建物です。

▼旧久富家

履物商を営んでいた初代久富亀一が、大正10年に柳町に移転し「履物問屋久富商店」として建てられました。建物裏に作業所がつくられ、下駄の製造も行われました。後に、大分県日田市にも下駄の製造所を設け、朝鮮半島へ販路を広げるなど事業を拡大し、「履物問屋久富商店」は県下でも有数の大きな履物問屋となりました。

▼南里邸

18世紀前期に建築されたと推測れ、間口が6間弱の大型町家です。佐賀市内最古の町家建造物と云われています。

▼江頭郷土玩具館 築150年

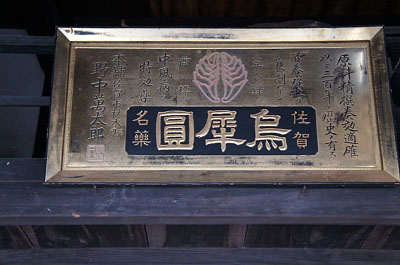

▼野中烏犀園

野中家は「野中烏犀圓」の製造販売を家業とする老舗で、初代源兵衛氏が寛永三年(1626)に創業した。寛政八年(1796)に生薬「烏犀圓」の製造販売を藩から許され、その際に建てられたのが現存する町家とされ、「冷善楼」と号される座敷では、藩の役人が薬の検査を行ったと伝えられている。広い漆喰壁、正面中央の大破風や看板を吊るす屋形が江戸時代の商家の風情を今に伝えている。

2019年3月6日~3月10日 【佐賀・長崎2019】

佐賀・長崎へ2019

今回は佐賀・長崎を巡るもので100名城や重伝建をメインとするものです。

品川駅から新幹線を乗り継ぎ新鳥栖駅へ。新鳥栖駅から特急「かもめ」に乗り最初の目的地佐賀駅へ。佐賀市内観光

▼気になる風景(車窓より)

新横浜駅を過ぎるとこのような住宅群が右手に見えてくる。

▼今回は富士山がよく見える!(車窓より)

▼新大阪駅にて

▼700系?

▼N700系?

昼食として購入 なんか雰囲気がいいでしょ?おにぎりが四つも入っていました。2個食べましたが食べきれず、残りはザックの中へ

▼新幹線 新鳥栖駅にて

▼在来線 新鳥栖駅にて

▼783系「MIDORI EXPRESS」

▼CT817系

▼783系特急みどり

▼885系特急「かもめ」で佐賀駅へ

九州の鉄道車両はデザインなどに工夫を凝らしているものが多いぞ!

▼佐賀駅到着

▼キハ125系ディーゼル

2019-04-06 05:46:34

cosmophantom

2018年1月28日 愛知県 【明治村】

シアトル日系福音教会(旧シアトル住宅)

愛知県犬山市内山(明治村)

玄関ホール正面に二階への階段が設けられている。細かい細工が施された階段の親柱は、プレハブ建築の通例通り、単に床の上に置かれているだけで、床下から釘止めされている。又、細かい細工も彫刻ではなく、細い木材を釘止めして作られたものである。

旧所在地:アメリカ・ワシントン州シアトル市 建設年代:明治40年(1907)頃

cosmophantom

2018年1月28日 愛知県 【明治村】

神戸山手西洋人住居 登録有形文化財

愛知県犬山市内山(明治村)

木造2階建,寄棟造,桟瓦葺。正面と片側面に折廻したヴェランダを上下階に設け,竪溝付角柱を吹寄せに配す特徴がある。出入口は櫛形欄間付の両開戸で鎧戸が付く。内部は上下階とも階段のある中廊下の両側に各1室を配す。ヴェランダ・コロニアル住宅の好例。

旧所在地:神戸市生田区山本通 建設年代:明治20年(1887)代

cosmophantom

2018年1月28日 愛知県 【明治村】

菅島燈台附属官舎(重要文化財)

愛知県犬山市内山(明治村)

菅島灯台は三重県鳥羽市菅島町に明治六年建設され この付属官舍も同時に建立された。設計は英人ブラントンの指導による。昭和三十四年明治村へ払い下げになり、昭和三十九年移築を完了した。煉瓦造で明治初期の灯台付属官舍として典型的なもので、外観の意匠がすぐれている。なお、国産の煉瓦を使用している。

旧所在地:三重県鳥羽市菅島町 建設年代:明治6年(1873)

▲倉庫

cosmophantom

2019年4月1日 東京都

東京の桜③桜坂

東京都田園調布本町

石垣にはさまれた切通しの坂道になっている。これが桜坂で、坂名は坂道の両側に大正時代に植えられた桜にちなむものです。

関連記事

cosmophantom

2018年1月28日 愛知県 【明治村】

品川燈台 重要文化財

愛知県犬山市内山(明治村)

この灯台は東京湾品川沖第二台場の西端に明治三年に建設された。設計管理は仏人技術者で、灯器はフランスから輪入した。昭和三十二年廃灯になり、昭和三十九年明治村に再建された。現存する洋式灯台としては最古のものである。

旧所在地:東京都港区品川 建設年代:明治3年(1870)

cosmophantom