※10月25日(木)に追記・修正しました。

和歌山からご来島の皆様と八丈町長(右)

八丈島の話題でお伝えした「感謝の碑」記念式典が今日行われました。

式典に出席するために和歌山から「感謝の碑を建てる会」の皆様がご来島されました。

*八丈島に「感謝の碑」完成 明治の遭難で紀州の漁師救う/AGARA 紀伊民報

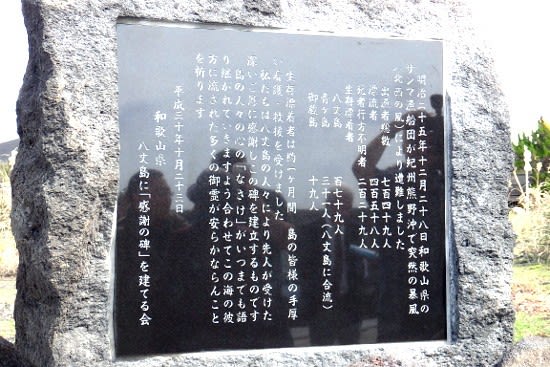

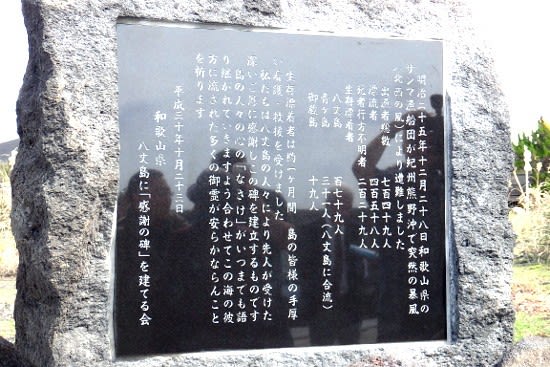

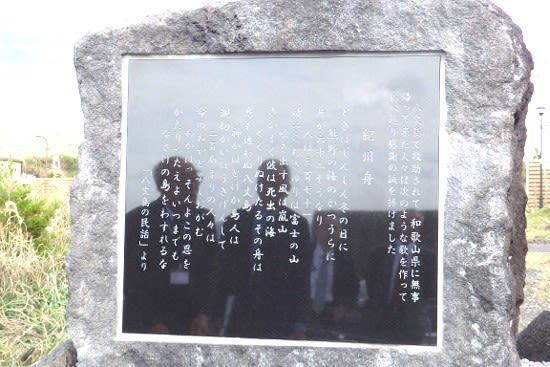

完成した「感謝の碑」です。

和歌山と八丈島には長い間にたくさんの漂着の歴史があります。

和歌山で川が氾濫すると材木が八丈島へ流れ着いたという話もありますが、

この石碑を建てる理由となった明治の海難事故以外にも

和歌山の漁船は八丈島へ漂着しています。

昭和21年にはエンジン故障したサンマ漁船が八丈島へ漂着。

その船には13人が乗ってたそうですが、息子さんが今回ご来島されました。

明治25年12月の和歌山の海難事故は壮絶でした。

サンマが豊漁で、60数隻の船が勝浦から出港して漁を終え、

満杯にサンマを積んで帰港するところへ突然の暴風と高波。

漁船に乗っていた749人中458人が漂流しました。

そのうち死者行方不明者は229人です。

残る179人が八丈島へ漂着、31人は青ヶ島(八丈島へ渡り合流)、

19人は御蔵島へ漂着しました。

遭難があったのは12月28日。漂着したのは12月30日の夜です。

たまたまその日が八重根の弁天山のお祭りで、

祭り提灯の灯りを見つけて櫓をこいだそうです。

八丈島では漂着がわかると海辺にかがり火を焚いて迎えたとのこと。

そこから1ヶ月の間、五ヶ村から衣食住を提供され、

凍傷や負傷者への手厚い看護と救援を受けたことに対する「感謝の碑」です。

島の人々の心の「なさけ」がいつまでも語り継がれていきますよう

合わせてこの海の彼方に流された多くの御霊が安らかならんことを祈ります。

と刻まれてあります。漂着した方々を救った八丈島の人々も立派ですが、

恩義を末代まで伝えようとする和歌山の方々の気持ちも素敵ですね。

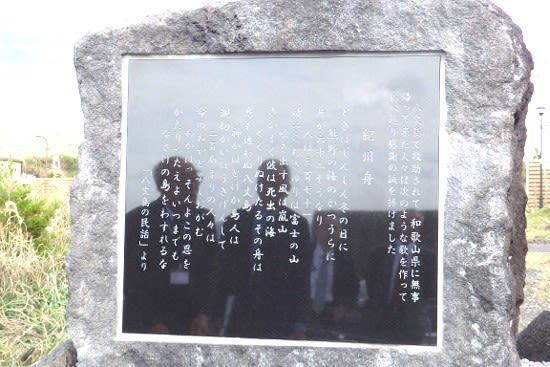

八丈島の人々の情けは帰郷した漁師たちによって語り継がれ、

「語り伝えよいつまでも 情けの島を忘れるな」と「紀州舟」の歌を作りました。

その歌詞がこちらの石碑には刻まれてあります。

「紀州船」の歌は八丈島へも送られ、『八丈島の民話』にも載ってるそうです。

「積みこむさゆりは富士の山と書かれてある『さゆり』とは秋刀魚のことです」

と、この遭難を和歌山で本にまとめた方もご来島していて教えていただきました。

わたしはこの本を笹本直衛さんからお借りして読ませていただきました。

大漁で山のように積んだサンマをすべて捨て、かぶる海水をかき出したそうです。

12月の海で遭難するなんて、想像したくないほど壮絶だったことでしょう。

わたしが和歌山から流れてきた材木で建てられた八丈島の家の話をすると

「それは和歌山からのプレゼントですね」と笑っておられました。

八丈島の「南海タイムス」が取材に来てましたので詳細はタイムスでお読みください。

朝日新聞も来てたみたいですが、Webでニュース出たらまたお伝えしますね。

場所はこちらでした!このすぐ上です。

「感謝の碑」から八重根の海と港が見えるいい場所ですね。

公園と書かれてあったのでわかりづらかったのですが、

広場のような場所の港側に休憩できるテーブルとトイレがあります。

お休みの日にでもぜひ見に行ってくださいね!

わたしも和歌山からの漂流の歴史に詳しい元町長の笹本直衛さんと

またここを訪れて、漂着の歴史のお話を伺うつもりです。

★毎週火曜日はポイント2倍デー!

あさぬまは今週もお買い得品盛り沢山で、ご来店をお待ちしております!(^^)/

旬の野菜が高騰★今週の特売チラシはこちらです!

旬の野菜が高騰★今週の特売チラシはこちらです!

クックパッドにあさぬまの特売情報を掲載中です!

クックパッドにあさぬまの特売情報を掲載中です!

八丈島の天気と就航状況のtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島の天気と就航状況のtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島情報のtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島情報のtwitter(ツイッター)はこちらです!

沖山晴大(スーパーあさぬまの晴ちゃん)のtwitter(ツイッター)はこちらです!

沖山晴大(スーパーあさぬまの晴ちゃん)のtwitter(ツイッター)はこちらです!

※青果部チーフがはるちゃんが毎朝おすすめ商品をご案内しています!

海風おねえさんのtwitter(ツイッター)はこちらです!

海風おねえさんのtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島ジャージーカフェのtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島ジャージーカフェのtwitter(ツイッター)はこちらです!

和歌山からご来島の皆様と八丈町長(右)

八丈島の話題でお伝えした「感謝の碑」記念式典が今日行われました。

式典に出席するために和歌山から「感謝の碑を建てる会」の皆様がご来島されました。

*八丈島に「感謝の碑」完成 明治の遭難で紀州の漁師救う/AGARA 紀伊民報

完成した「感謝の碑」です。

和歌山と八丈島には長い間にたくさんの漂着の歴史があります。

和歌山で川が氾濫すると材木が八丈島へ流れ着いたという話もありますが、

この石碑を建てる理由となった明治の海難事故以外にも

和歌山の漁船は八丈島へ漂着しています。

昭和21年にはエンジン故障したサンマ漁船が八丈島へ漂着。

その船には13人が乗ってたそうですが、息子さんが今回ご来島されました。

明治25年12月の和歌山の海難事故は壮絶でした。

サンマが豊漁で、60数隻の船が勝浦から出港して漁を終え、

満杯にサンマを積んで帰港するところへ突然の暴風と高波。

漁船に乗っていた749人中458人が漂流しました。

そのうち死者行方不明者は229人です。

残る179人が八丈島へ漂着、31人は青ヶ島(八丈島へ渡り合流)、

19人は御蔵島へ漂着しました。

遭難があったのは12月28日。漂着したのは12月30日の夜です。

たまたまその日が八重根の弁天山のお祭りで、

祭り提灯の灯りを見つけて櫓をこいだそうです。

八丈島では漂着がわかると海辺にかがり火を焚いて迎えたとのこと。

そこから1ヶ月の間、五ヶ村から衣食住を提供され、

凍傷や負傷者への手厚い看護と救援を受けたことに対する「感謝の碑」です。

島の人々の心の「なさけ」がいつまでも語り継がれていきますよう

合わせてこの海の彼方に流された多くの御霊が安らかならんことを祈ります。

と刻まれてあります。漂着した方々を救った八丈島の人々も立派ですが、

恩義を末代まで伝えようとする和歌山の方々の気持ちも素敵ですね。

八丈島の人々の情けは帰郷した漁師たちによって語り継がれ、

「語り伝えよいつまでも 情けの島を忘れるな」と「紀州舟」の歌を作りました。

その歌詞がこちらの石碑には刻まれてあります。

「紀州船」の歌は八丈島へも送られ、『八丈島の民話』にも載ってるそうです。

「積みこむさゆりは富士の山と書かれてある『さゆり』とは秋刀魚のことです」

と、この遭難を和歌山で本にまとめた方もご来島していて教えていただきました。

わたしはこの本を笹本直衛さんからお借りして読ませていただきました。

大漁で山のように積んだサンマをすべて捨て、かぶる海水をかき出したそうです。

12月の海で遭難するなんて、想像したくないほど壮絶だったことでしょう。

わたしが和歌山から流れてきた材木で建てられた八丈島の家の話をすると

「それは和歌山からのプレゼントですね」と笑っておられました。

八丈島の「南海タイムス」が取材に来てましたので詳細はタイムスでお読みください。

朝日新聞も来てたみたいですが、Webでニュース出たらまたお伝えしますね。

場所はこちらでした!このすぐ上です。

「感謝の碑」から八重根の海と港が見えるいい場所ですね。

公園と書かれてあったのでわかりづらかったのですが、

広場のような場所の港側に休憩できるテーブルとトイレがあります。

お休みの日にでもぜひ見に行ってくださいね!

わたしも和歌山からの漂流の歴史に詳しい元町長の笹本直衛さんと

またここを訪れて、漂着の歴史のお話を伺うつもりです。

★毎週火曜日はポイント2倍デー!

あさぬまは今週もお買い得品盛り沢山で、ご来店をお待ちしております!(^^)/

旬の野菜が高騰★今週の特売チラシはこちらです!

旬の野菜が高騰★今週の特売チラシはこちらです! クックパッドにあさぬまの特売情報を掲載中です!

クックパッドにあさぬまの特売情報を掲載中です! 八丈島の天気と就航状況のtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島の天気と就航状況のtwitter(ツイッター)はこちらです! 八丈島情報のtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島情報のtwitter(ツイッター)はこちらです! 沖山晴大(スーパーあさぬまの晴ちゃん)のtwitter(ツイッター)はこちらです!

沖山晴大(スーパーあさぬまの晴ちゃん)のtwitter(ツイッター)はこちらです!※青果部チーフがはるちゃんが毎朝おすすめ商品をご案内しています!

海風おねえさんのtwitter(ツイッター)はこちらです!

海風おねえさんのtwitter(ツイッター)はこちらです! 八丈島ジャージーカフェのtwitter(ツイッター)はこちらです!

八丈島ジャージーカフェのtwitter(ツイッター)はこちらです!