本日のインタビューは、八丈DAY島市に協賛いただいている

「えこ・あぐりまーと」代表、中之郷在住の菊池義郎さん(68歳)です。

八丈島の園芸一筋50年の義郎さんに、八丈島の園芸について、

また「えこ・あぐりまーと」について、お話を伺いました。

菊池義郎さん 昭和15年10月26日生まれ

●義郎さんが園芸のお仕事をはじめられたのはいつからですか?

八丈高校の園芸科を卒業してすぐからです。

当時は八丈島の園芸が非常に盛んな時代で、黄金時代といってもいいかな~

中学時代に素晴らしい島の園芸をたくさん見て感銘を受け、

祖父が園芸をやっていたこと、父が農事試験場で働いていたこともあり、

高校へ入学するときには園芸を志して園芸科へ入学しました。

●義郎さんが最初に作られていたのはどんなものですか?

最初に作ったのは、八高で習ったコルジーリーネ、アイチアカなど、

一般的にはドラセナと呼ばれている種類の切葉栽培です。

自分で農場をやりながら、園芸農家や野菜農家に勉強をさせていただきに行きました。

●現在は、どんなものを作っておられますか?

僕は園芸が好きなものだから、品種はいま1000ぐらい持ってます。

●1000種類!?それはすごいですね!

いや、以前はもっとあったのだけど、いまはそのくらいに絞り込んでるんです。

大きく分けると、熱帯果樹類、観葉植物、熱帯の花、食虫植物など

約1000種類がうちの温室にあります。

以前は、苗を作って内地の農家に出荷するリレー栽培をしていた時期もあったけど、

みんなロベやストレチアなどの作りやすいものに変わっていって、

そういうことをやるのはうちが残った感じでした。

その後、バブルの崩壊や灯油の高騰などで内地の園芸農家がやめてしまうことが

多くて、リレー栽培はなくなりました。

現在は、趣味花のカタログ販売、市場、農協、直売場での販売です。

島の園芸も時代とともにいろいろ変わっていったんですよね。

●義郎さんには八丈DAY島市にも花の苗をたくさん出していただいてますが、

最近は、花の苗を作ることも多いのですか?

最近はガーデニングをする人が増えて、需要が増えて作っています。

また八丈島を花でいっぱいにしようという思いもあって作っています。

●「花いっぱい運動」のことでしょうか?

そうです。あれは中之郷の自治会がはじめたものです。

その後、八丈町からも予算をつけていただいたり、

「HAT」の「花いっぱい21推進会議」なども起こり島中に広まりましたが、

もともとは「めゆ工房」の山下誉さんを中心に、経験豊かな誉さんの指導で

中之郷の自治会がボランティア的にはじめたものです。

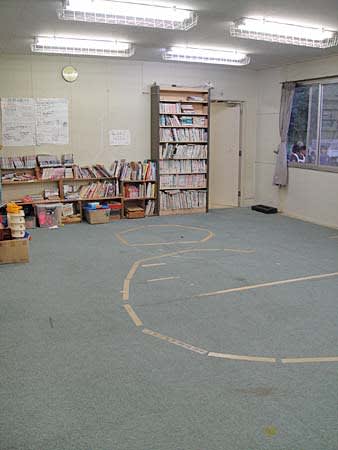

営業時間の終わった「えこ・あぐりまーと」で花を活ける義郎さん

●「えこ・あぐりまーと」がはじまったのはいつですか?

一番はじめの準備期間も入れたら7年ぐらいになるかな~

地熱発電所の周りに12軒で1万㎡の温室団地ができました。

これは組合組織になっていて、12名の園芸農家が集まって運営しています。

それと同時に、ここの展示ハウスができました。

生産温室にお客さんが出入りするのは、生産者にはちょっと大変なんですね。

でも、お客さんは、地熱の温室ができたと聞いたら、どうしても見たいでしょう?

そういうお客さんをここで対応しようということで、熱帯果樹温室を作ったの。

地熱を利用してこのようなことをやってますよというモデルケースですね。

●地熱温室は、どんな風になってるんですか?

ロボットみたいな温室で、地熱発電の電気仕掛けで、

温度が下がれば暖房する、上がれば止まる、かん水などもすべて自動です。

そのようなコントロールは地熱発電の電気を使って行い、

温室の暖房には農業用水を温めた温水をポンプアップして使ってるんです。

ポンプアップするための電気は地熱の電力です。

暖房や照明の管理でいろんなことができるんですよ。

たとえば植物の休眠期間や花芽の時期をコントロールして開花調節し、

出荷の時期を調整することもできます。

値段のいい時期に売ることができるんですよね。

●普通の温室より安くそれらのことができるんですか?

うちの場合はうんと灯油をたいてたんで、いまは暖房費が1/10ですむ。

それから、うちの温室は500坪あるんですが、普通は500坪の温室は

家族だけではできないです。人を1人雇うと200~300万かかる。

それが、ロボット化された温室では家族だけで足りる。大変な節約です。

うちはいま、500坪を家族2人でやってます。

●するとすごく理想的に思えますが?

そうです。これがはじめての試みですが、地熱をどんどん利用して、

これからもっとこういう温室をやってもらいたいですね。

島には比較的簡単にお金になるロベがあるから、

なんでわざわざそんなことと思う人もいるかもしれないけど、

すでに海外でもロベが盛んに作られ、日本へ輸出されはじめてます。

八丈島はあまりロベにあぐらをかくと危険ですから、

可能性のあるものはぜんぶやるべきですよね。

それと、世界のどこにもない品種を作ること。

これはいま、仲間に声をかけて、新品種登録をやっているところです。

暖房のきく環境は品質的にとてもいいものができます。

あらゆる面で、農業とエネルギーを関連付けていくといいものができますから、

全国的にやるべきだと思いますね。

●後継者の問題はいかがですか?

いまこの温室団地では、20代30代の人たちが入ってきて一生懸命やっています。

若い人たちには、こういう施設は魅力的なのじゃないかな?

昔から比べると、夢のような環境です。

花を活け終わってニッコリの義郎さん

●「えこ・あぐりまーと」直売場に関してもお聞きしたいのですが、

その12軒の温室の方々が運営されてるのですか?

こちらは農協の直売場ですから、生産の方と運営は別なんです。

こちらの直売場は8名の会員で運営しています。

●8名は少ないように思いますが、場所が悪くて売りづらいからですか?

そういうことじゃないと思います。

ボランティアで、ここで暇をかく時間が大変だからでしょうね。

それでも地域のためにという志を持った仲間が集まっています。

●喫茶室の方は、お弁当持ち込みしていいんですよね?

かまいません。ここから「千両」さんなどに出前をしていただいても結構です。

ここは休憩所としての役割で使っていただく意味もありますから。

●毎月1回イベントを開催されていますね?

ここは、「観光のガイド機能」「総合観光案内機能」「講習会などの学習機能」

などを条件に町から無料で貸していただいています。

これらの機能を満たすために、月に1度のイベントを行い、PRも兼ねています。

また、イベント時に、中之郷独特の「ひょんはー餅つき」をやりますが、

地域の文化を守りながら知らせていく役割も町からの要望です。

町からの要望に応えながら、がんばってここを継続させたいと思っています。

●毎月のイベントを教えてください。

1月~3月ヘルシーフェスタ&フリージアまつり、4月明日葉まつり、

5月たこうなまつり、6月光るキノコまつり、7月パッションまつり、

8月へごまつり、9月ハイビスカスまつり、10月ストレチアまつり、

11月ブーゲンビリヤまつり、12月ロベまつり、これで1年間です。

観光のお客様のために、なるべく土曜日にやるようにしています。

●義郎さんは、「えこ・あぐりまーと」ができてよかったと思ってらっしゃいますか?

よかったですね~年間、ここへ2万人ぐらい来てるんですよね。

これがなければだれも来ないでしょう。地域の活性にもなっています。

どんどん増えてる傾向です。将来は5万人を目標にしています。

●ここをされて一番よかったことはどんなことですか?

ここをはじめる前は、時間的にやりきれるだろうかと心配だったんですが、

やってみるとそうでもないんですね。たしかに自分の仕事は夜やることになりますが、

ここに来る人たちと話すことがとても勉強になるんです。

いろんな人と知り合えるし、どういうものが売れるかのリサーチができます。

いままではやみくもに作っていたことが無駄がなくなりました。

●夜まで仕事をされるのでは疲れませんか?

それがそうでもないんですね~かえって元気をもらってる気がします。

夜に晩酌してテレビ見てボーとしているより、自分が活性されてるのを感じますよ。

すごく元気になった。ここができたおかげですね。

●それは本当によかったですね。

最後に、園芸をされていてよかったことはどんなことですか?

園芸が好きですからね~(笑)新しい品種を作り出したときが嬉しいですよ。

僕は、八丈を花でいっぱいにしたいんですよね。

道路で自分の苗が咲いてるのを見たときに嬉しいですね。

___

義郎さん、いろいろ聞かせていただきありがとうございました。

[追記]

義郎さんからのインタビューリクエストは、

オアシス園の菊池昭人さん、末吉で農業をされているの沖山ゆきてるさんでした。

いつかインタビューさせていただきたいです。

「えこ・あぐりまーと」代表、中之郷在住の菊池義郎さん(68歳)です。

八丈島の園芸一筋50年の義郎さんに、八丈島の園芸について、

また「えこ・あぐりまーと」について、お話を伺いました。

菊池義郎さん 昭和15年10月26日生まれ

●義郎さんが園芸のお仕事をはじめられたのはいつからですか?

八丈高校の園芸科を卒業してすぐからです。

当時は八丈島の園芸が非常に盛んな時代で、黄金時代といってもいいかな~

中学時代に素晴らしい島の園芸をたくさん見て感銘を受け、

祖父が園芸をやっていたこと、父が農事試験場で働いていたこともあり、

高校へ入学するときには園芸を志して園芸科へ入学しました。

●義郎さんが最初に作られていたのはどんなものですか?

最初に作ったのは、八高で習ったコルジーリーネ、アイチアカなど、

一般的にはドラセナと呼ばれている種類の切葉栽培です。

自分で農場をやりながら、園芸農家や野菜農家に勉強をさせていただきに行きました。

●現在は、どんなものを作っておられますか?

僕は園芸が好きなものだから、品種はいま1000ぐらい持ってます。

●1000種類!?それはすごいですね!

いや、以前はもっとあったのだけど、いまはそのくらいに絞り込んでるんです。

大きく分けると、熱帯果樹類、観葉植物、熱帯の花、食虫植物など

約1000種類がうちの温室にあります。

以前は、苗を作って内地の農家に出荷するリレー栽培をしていた時期もあったけど、

みんなロベやストレチアなどの作りやすいものに変わっていって、

そういうことをやるのはうちが残った感じでした。

その後、バブルの崩壊や灯油の高騰などで内地の園芸農家がやめてしまうことが

多くて、リレー栽培はなくなりました。

現在は、趣味花のカタログ販売、市場、農協、直売場での販売です。

島の園芸も時代とともにいろいろ変わっていったんですよね。

●義郎さんには八丈DAY島市にも花の苗をたくさん出していただいてますが、

最近は、花の苗を作ることも多いのですか?

最近はガーデニングをする人が増えて、需要が増えて作っています。

また八丈島を花でいっぱいにしようという思いもあって作っています。

●「花いっぱい運動」のことでしょうか?

そうです。あれは中之郷の自治会がはじめたものです。

その後、八丈町からも予算をつけていただいたり、

「HAT」の「花いっぱい21推進会議」なども起こり島中に広まりましたが、

もともとは「めゆ工房」の山下誉さんを中心に、経験豊かな誉さんの指導で

中之郷の自治会がボランティア的にはじめたものです。

営業時間の終わった「えこ・あぐりまーと」で花を活ける義郎さん

●「えこ・あぐりまーと」がはじまったのはいつですか?

一番はじめの準備期間も入れたら7年ぐらいになるかな~

地熱発電所の周りに12軒で1万㎡の温室団地ができました。

これは組合組織になっていて、12名の園芸農家が集まって運営しています。

それと同時に、ここの展示ハウスができました。

生産温室にお客さんが出入りするのは、生産者にはちょっと大変なんですね。

でも、お客さんは、地熱の温室ができたと聞いたら、どうしても見たいでしょう?

そういうお客さんをここで対応しようということで、熱帯果樹温室を作ったの。

地熱を利用してこのようなことをやってますよというモデルケースですね。

●地熱温室は、どんな風になってるんですか?

ロボットみたいな温室で、地熱発電の電気仕掛けで、

温度が下がれば暖房する、上がれば止まる、かん水などもすべて自動です。

そのようなコントロールは地熱発電の電気を使って行い、

温室の暖房には農業用水を温めた温水をポンプアップして使ってるんです。

ポンプアップするための電気は地熱の電力です。

暖房や照明の管理でいろんなことができるんですよ。

たとえば植物の休眠期間や花芽の時期をコントロールして開花調節し、

出荷の時期を調整することもできます。

値段のいい時期に売ることができるんですよね。

●普通の温室より安くそれらのことができるんですか?

うちの場合はうんと灯油をたいてたんで、いまは暖房費が1/10ですむ。

それから、うちの温室は500坪あるんですが、普通は500坪の温室は

家族だけではできないです。人を1人雇うと200~300万かかる。

それが、ロボット化された温室では家族だけで足りる。大変な節約です。

うちはいま、500坪を家族2人でやってます。

●するとすごく理想的に思えますが?

そうです。これがはじめての試みですが、地熱をどんどん利用して、

これからもっとこういう温室をやってもらいたいですね。

島には比較的簡単にお金になるロベがあるから、

なんでわざわざそんなことと思う人もいるかもしれないけど、

すでに海外でもロベが盛んに作られ、日本へ輸出されはじめてます。

八丈島はあまりロベにあぐらをかくと危険ですから、

可能性のあるものはぜんぶやるべきですよね。

それと、世界のどこにもない品種を作ること。

これはいま、仲間に声をかけて、新品種登録をやっているところです。

暖房のきく環境は品質的にとてもいいものができます。

あらゆる面で、農業とエネルギーを関連付けていくといいものができますから、

全国的にやるべきだと思いますね。

●後継者の問題はいかがですか?

いまこの温室団地では、20代30代の人たちが入ってきて一生懸命やっています。

若い人たちには、こういう施設は魅力的なのじゃないかな?

昔から比べると、夢のような環境です。

花を活け終わってニッコリの義郎さん

●「えこ・あぐりまーと」直売場に関してもお聞きしたいのですが、

その12軒の温室の方々が運営されてるのですか?

こちらは農協の直売場ですから、生産の方と運営は別なんです。

こちらの直売場は8名の会員で運営しています。

●8名は少ないように思いますが、場所が悪くて売りづらいからですか?

そういうことじゃないと思います。

ボランティアで、ここで暇をかく時間が大変だからでしょうね。

それでも地域のためにという志を持った仲間が集まっています。

●喫茶室の方は、お弁当持ち込みしていいんですよね?

かまいません。ここから「千両」さんなどに出前をしていただいても結構です。

ここは休憩所としての役割で使っていただく意味もありますから。

●毎月1回イベントを開催されていますね?

ここは、「観光のガイド機能」「総合観光案内機能」「講習会などの学習機能」

などを条件に町から無料で貸していただいています。

これらの機能を満たすために、月に1度のイベントを行い、PRも兼ねています。

また、イベント時に、中之郷独特の「ひょんはー餅つき」をやりますが、

地域の文化を守りながら知らせていく役割も町からの要望です。

町からの要望に応えながら、がんばってここを継続させたいと思っています。

●毎月のイベントを教えてください。

1月~3月ヘルシーフェスタ&フリージアまつり、4月明日葉まつり、

5月たこうなまつり、6月光るキノコまつり、7月パッションまつり、

8月へごまつり、9月ハイビスカスまつり、10月ストレチアまつり、

11月ブーゲンビリヤまつり、12月ロベまつり、これで1年間です。

観光のお客様のために、なるべく土曜日にやるようにしています。

●義郎さんは、「えこ・あぐりまーと」ができてよかったと思ってらっしゃいますか?

よかったですね~年間、ここへ2万人ぐらい来てるんですよね。

これがなければだれも来ないでしょう。地域の活性にもなっています。

どんどん増えてる傾向です。将来は5万人を目標にしています。

●ここをされて一番よかったことはどんなことですか?

ここをはじめる前は、時間的にやりきれるだろうかと心配だったんですが、

やってみるとそうでもないんですね。たしかに自分の仕事は夜やることになりますが、

ここに来る人たちと話すことがとても勉強になるんです。

いろんな人と知り合えるし、どういうものが売れるかのリサーチができます。

いままではやみくもに作っていたことが無駄がなくなりました。

●夜まで仕事をされるのでは疲れませんか?

それがそうでもないんですね~かえって元気をもらってる気がします。

夜に晩酌してテレビ見てボーとしているより、自分が活性されてるのを感じますよ。

すごく元気になった。ここができたおかげですね。

●それは本当によかったですね。

最後に、園芸をされていてよかったことはどんなことですか?

園芸が好きですからね~(笑)新しい品種を作り出したときが嬉しいですよ。

僕は、八丈を花でいっぱいにしたいんですよね。

道路で自分の苗が咲いてるのを見たときに嬉しいですね。

___

義郎さん、いろいろ聞かせていただきありがとうございました。

[追記]

義郎さんからのインタビューリクエストは、

オアシス園の菊池昭人さん、末吉で農業をされているの沖山ゆきてるさんでした。

いつかインタビューさせていただきたいです。