年があらたまって初めての晴天に誘われて、会期も終了間近のシャガール展に出かけました。久しぶりの遠出です。元日以来、雨や小雪の寒い日が続いていて、初詣もまだでしたから、先ずは道の途中の

筥崎宮にお参りしてから福岡市美術館に向うことにしました。

画像の1枚目は一の鳥居。慶長4年藩主黒田長政建立の「筥崎鳥居」とよばれる特異の鳥居。(貫と笠木が同寸。国指定重要文化材)2枚目も重文の楼門。文禄3年筑前領主小早川隆景建立。3枚目は神木「筥松」の玉垣に掛けられたホークスの必勝祈願寄せ書き

三連休の初日、やっと気持ちよく晴れた日和とあって境内はかなりの人出でした。

美術館も何時もとは様変わりの人で、並ぶほどではないのですが混んでいて、シャガールの人気のほどが伺えました。

世界屈指のシャガールコレクションで知られるポンピドー・センター所蔵の作品展は、「シャーガール―ロシア・アヴァンギャルドとの出会い」と題されています。

企画したポンピドー・センターのいうように、「シャガールは孤立した画家と思われがちだが、実際には様々な美術の潮流とかかわった。ロシアの作品と自作を並べる展覧会の開催は、シャガール自身の希望でもあった」とあるとおり、ロシア美術史に位置づけようという試みのようです。

代表的な画家ゴンチャローワの「収穫物を運ぶ女たち」1911年は、型染め風の鮮やかな色彩が黄土色の太い線で縁取られた中に活き活きと塗りこめられて、農民の逞しさを活写していました。

同じ年にパリで描かれたシャガール初期の代表作「ロシアとロバとその他のものに」にも共通した題材がみられ、赤い牛、教会、農婦が幾何学的な表現のなかに色鮮やかに描かれていました。(黒いチラシの絵)

パリを描いた連作の一つの「日曜日」も、黄色を主体にした明るい穏やかな色彩で、シャガールと二度目の妻バランティーナがパリの街を浮遊していますが、左上には故郷ビテブスクの町が描き込まれていて、ロシアが彼の原点であることを如実に物語っています。(赤いチラシの絵)

カンジンスキーのルオー風の色彩で描かれた赤い教会の風景にも出会えました。(画像はもっと緑と青蛾強く鮮やかでした)

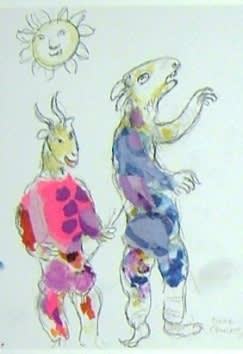

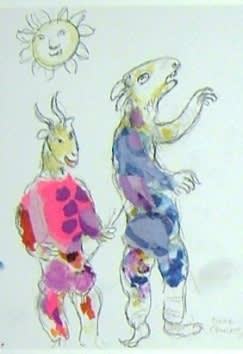

足が止まった作品群では、「父」の肖像画、「イカルスの墜落」「虹」「日曜日」などなどですが、中でも最後の部屋に展示された「魔笛」の舞台衣装のためのデザインと、舞台の背景幕のデザインが目を引きました。

魔笛のファンタジーの世界が音と色彩と光で演出される時どんなにか観客を興奮させたことでっしょう。それまで用いられていた寒色系のファンタジックな絵柄の背景から最後の幕では一転して赤に変わるときの高揚感、それはこの幻想世界の舞台と、観客のどよめきを連想させました。

最後の2枚は「魔笛」の舞台背景幕と衣装のデザインです。私のスキャナーの故障とカメラの不調で見苦しい写真となったのをご容赦ください。

その上、GOOのシステム変更で思うように構成できなくなりましたので、一層見苦しくなっています。

また琳派と嗤われそうですが、北九州美術館に、細見美術館のコレクションが来ています。

また琳派と嗤われそうですが、北九州美術館に、細見美術館のコレクションが来ています。

シャガール展開催中の福岡市美術館では、新春とあって、美術館が誇る松永コレクションも新春名品展を開催中でした。

シャガール展開催中の福岡市美術館では、新春とあって、美術館が誇る松永コレクションも新春名品展を開催中でした。

三連休の初日、やっと気持ちよく晴れた日和とあって境内はかなりの人出でした。

三連休の初日、やっと気持ちよく晴れた日和とあって境内はかなりの人出でした。